電力システムとインターネットが融合へ、カギ握るオープンな通信機能:連載/スマートメーターが起こす電力革命(2)

スマートメーターの最大のメリットは、家庭や企業の電力使用状況のデータを生かして有益なサービスを提供しやすくなることにある。電力を消費する機器や管理するシステムとの間で効率よくデータをやりとりできるように、オープンな仕様による通信機能を実装することが電力会社に求められている。

連載(1):「全国8000万か所に設置へ、企業と家庭で節電が進む」

つい最近のことだが、東京電力が開発中のスマートメーターに、インターネットに準拠した通信プロトコルを採用する、との発表が大きな関心を集めた。従来は独自の仕様をベースにスマートメーターの通信機能を開発する計画だったが、さまざまな問題点が指摘されたため、国際標準のオープンな仕様を採用する方針に変更した。これによりスマートメーターが各種の機器やシステムとも連携しやすくなる見込みだ。

とはいえ、実現するのはさほど簡単な状況にはない。スマートメーターが接続する相手は、インターネットで通信できるパソコンなどのIT機器だけではなく、データを送受信する機能のない家電製品などが数多く存在する。すでに仕様が標準化されている部分もあれば、メーカーごとに異なる部分や定義されていない項目も少なくない。

こうした状況にあって大きな影響力をもつのが、国内で利用者の約4割を抱える東京電力の動向である。いずれ日本のスマートメーターの約4割のシェアを握ることになるわけで、開発中のスマートメーターの仕様に大きな注目が集まるのも当然である。そこで東京電力のスマートメーターを中心に、今後どのような機能が実装されていくのかを探ってみる。

3種類のルートでネットワークに接続

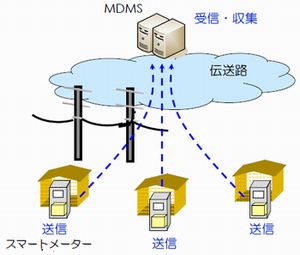

スマートメーターがデータをやりとりする相手は3通りに分かれる。1つ目は電力会社のMDMS(メーターデータ管理システム)と呼ばれるコンピュータシステムだ。現時点で電力会社が想定している連携方法は、家庭や企業における30分単位の電力使用量のデータをスマートメーターからMDMSへ送信して、電気料金の計算などに利用する(図1)。

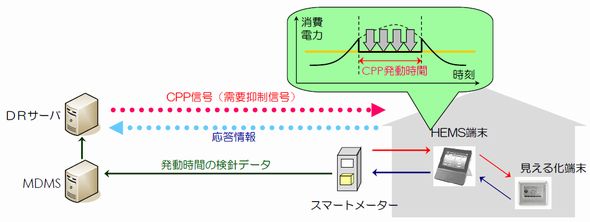

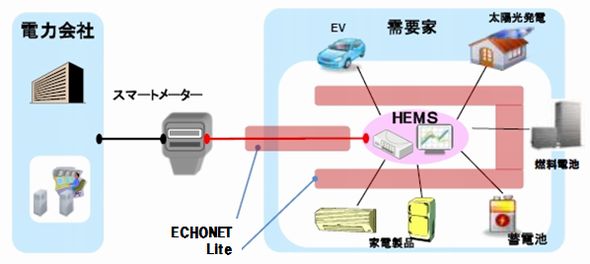

2つ目の接続相手は、スマートメーターを設置した企業や家庭にある電気機器と管理システムである。電力の使用量を「見える化」するためのBEMS/HEMS(ビル向け/家庭向けエネルギー管理システム)との連携が中心になる(図2)。この連携によって、電力の需給バランスに応じた使用量の削減などが企業や家庭との間で実施しやすくなる。

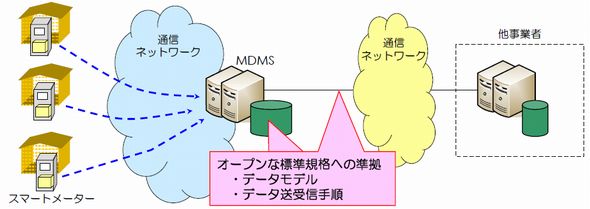

3つ目のルートとして、電力会社のMDMSを経由してサービス事業者のシステムにデータを送る経路がある(図3)。今後スマートメーターのデータを生かした新しいサービスが電力会社以外でも計画されており、それを実現するための通信機能が各事業者との間で必要になってくる。

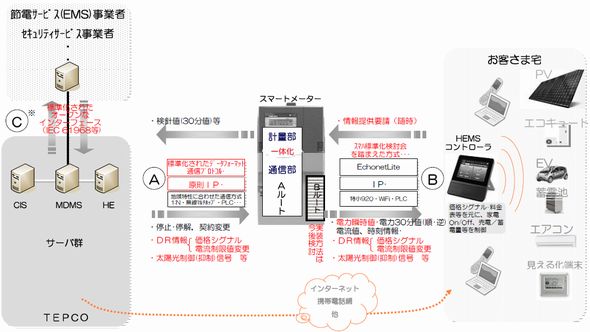

以上の3つを電力会社では順に「Aルート」「Bルート」「Cルート」と呼んでいる。それぞれのルートでスマートメーターの役割が異なるため、ルートごとにデータを送受信する方法を通信プロトコルとして規定しなくてはならない(図4)。この点がスマートメーターの通信機能を単純に決めることができず、標準化が難しい理由である。

国際標準に合わせることが最善策

3つのルートを対象にしたスマートメーターの通信機能を実現するうえで、共通の基盤として使われるのがインターネットの標準プロトコル、TCP/IP(トランスミッション・コントロール・プロトコル/インターネット・プロトコル)である。これによってスマートメーターと各種の機器やシステムとの間で基本的な通信が可能になる。

実際にデータを送るための通信回線としては、電力会社や通信事業者が保有する光ファイバーのほか、携帯電話で使われているWi-Fiなどの無線通信、さらには電力線を使って通信するPLC(パワー・ライン・コミュニケーション)の3種類を想定している。

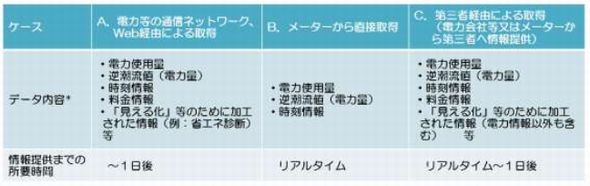

ただしA・B・Cの3つのルートそれぞれで、通信するデータの内容やタイミングが異なる(図5)。ルートごとにセキュリティの重要度も違ってくるために、利用者に近いアプリケーション・レベルの通信プロトコルは個別に最適なものを選択する必要がある。

スマートメーターから電力会社などへデータを送るAルートとCルートについては、電気関連の標準化団体であるIEC(国際電気標準会議)が定めた通信プロトコルの採用が有力だ。国際標準の通信プロトコルを採用することによって、さまざまなシステムとスマートメーターとの間でアプリケーション・レベルの連携が可能になる。

しかし気になる動きもある。東京電力が7月12日に発表したスマートメーターの開発方針では、「国際的に適用されている規格の採用を基本とする」としながらも、「東京電力の従来仕様に優位性が認められる場合は、従来仕様をオープンにし多様な事業者の参入を可能とする」といった含みをもたせている。

もし東京電力の独自仕様がスマートメーターに組み込まれてしまうと、ほかの電力会社やサービス事業者も対応しなくてはならず、結果として日本の将来の電力ネットワークが世界中の製品やサービスから孤立しかねない。いわゆる“ガラパゴス状態”になってしまう。この点では政府による強力な指導が必要だろう。

企業や家庭との間は「ECHONET Lite」で統一へ

スマートメーターと企業や家庭のシステムを結ぶBルートに関しては、家電製品や電気自動車などの機能面で優位に立つ日本国内の標準化が先行している。電気機器メーカーや電力会社など100社以上が参画する「エコーネットコンソーシアム」が標準化を進めている「ECHONET Lite」で統一される見通しだ。

ECHONET Liteはスマートメーターや各種の電気機器のほか、太陽光発電システムや蓄電池、電気自動車などを対象に、それぞれの機器やシステムの間で電力使用量や機器制御用のデータをやりとりするための規格である(図6)。導入対象の建物としては、一般の住宅や店舗のほか、マンションなどの集合住宅、中小規模のオフィスビル、さらに大規模なオフィスビルではフロア単位の利用を想定している。

ECHONET Liteの通信プロトコルを実装した機器であれば、スマートメーターからの電力使用量のデータをもとに、HEMSやBEMSと連携して電源のオン/オフなど遠隔制御用の情報などを常時やりとりすることができる。機器のメーカーが異なっても、同じ通信プロトコルでデータを送受信して、複数の機器が連携して動作することも可能になる。

2012年3月5日には「ECHONET Lite Version1.01」として第1版の仕様が公開された。これをもとに各メーカーが機器やシステムへの実装を進めているところだ。2012年度末までには、ECHONET Liteに対応した製品が数多く登場する見込みである。

ただしスマートメーターがなくても、ECHONET Liteを使ってHEMSを構築することは可能である。当初はHEMSの導入が先行する形で、あとからスマートメーターが加わり、電力会社のシステムと連携することになるだろう。

その結果、どのような新しいサービスが生まれてくるのか。現時点で想定できるスマートメーターを活用したサービスについては、次回に紹介する。

関連記事

スマートメーターをオープンな仕様に、東京電力が方針転換

スマートメーターをオープンな仕様に、東京電力が方針転換

通信プロトコルにTCP/IPを実装へ 電力の見える化を家庭で、HEMSの補助金が38製品に拡大

電力の見える化を家庭で、HEMSの補助金が38製品に拡大

自動車メーカーや電話会社も加わり16社に 家庭における本格的なエネルギー消費量制御に向けて、メーカーや政府が工程表作成

家庭における本格的なエネルギー消費量制御に向けて、メーカーや政府が工程表作成

「ECHONET Lite」の策定が進む 水道、ガスなどの利用量も計測するHEMS、計測器はECHONET Liteでデータを送信

水道、ガスなどの利用量も計測するHEMS、計測器はECHONET Liteでデータを送信

業界で初めての認定製品を東芝が発売 節電対策の主役に急浮上、BEMSの費用対効果を検証

節電対策の主役に急浮上、BEMSの費用対効果を検証

電力を安く使うための基礎知識(3)

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

人気記事トップ10

- 太陽光発電の未来を占う試金石に──再エネ「FIP転換」の実像と留意点

- ペロブスカイト太陽電池を高性能化する添加剤 発電効率と耐久性を改善

- 系統用蓄電池の接続手続きの規律を強化 順潮流側ノンファーム型接続に「計画値制御」も導入へ

- 住宅用蓄電システムのセキュリティ対策を強化 オムロンが「JC-STAR」認証を取得

- 水素燃料電池で動く油圧ショベルを実際の工事現場に 国内初の実証実験

- 太陽光発電所をFIP転し蓄電池も併設 需給調整市場にも対応する国内初の事例

- 国内のマイクログリッド構築市場 2040年度までに810億円規模に

- 太陽光発電市場は本当に“逆風”の中なのか? 経産省・環境省・国交省が語る2026年の展望

- 重ね貼り施工が可能な「ペラペラ太陽光」 リパワリング向けに

- 費用負担や需要創出が課題に 「SAF(持続可能な航空燃料)」導入促進に向けた基本方針

図1 スマートメーターと電力会社の管理システム(MDMS)の連携イメージ。出典:東京電力

図1 スマートメーターと電力会社の管理システム(MDMS)の連携イメージ。出典:東京電力 図2 スマートメーターとHEMS(家庭向けエネルギー管理システム)の連携イメージ。出典:東京電力

図2 スマートメーターとHEMS(家庭向けエネルギー管理システム)の連携イメージ。出典:東京電力 図3 スマートメーターのデータを生かしたサービス事業者との連携イメージ。出典:東京電力

図3 スマートメーターのデータを生かしたサービス事業者との連携イメージ。出典:東京電力 図4 スマートメーターに必要な通信機能の全体像。出典:東京電力

図4 スマートメーターに必要な通信機能の全体像。出典:東京電力 図5 スマートメーターが扱うデータの内容。出典:経済産業省スマートメーター制度検討会

図5 スマートメーターが扱うデータの内容。出典:経済産業省スマートメーター制度検討会 図6 スマートメーターとHEMSを組み合わせた家庭内ネットワーク。出典:経済産業省スマートメーター制度検討会

図6 スマートメーターとHEMSを組み合わせた家庭内ネットワーク。出典:経済産業省スマートメーター制度検討会