中小水力の発電可能量は日本一、バイオマスや太陽光でも分散型へ:日本列島エネルギー改造計画(21)岐阜

岐阜県は北部に飛騨山脈、南部には濃尾平野が広がり、木曽川をはじめとする河川が大量の水を運ぶ。中小規模の水力発電が可能な場所は数多くあり、潜在力は日本一だ。バイオマスや太陽光でも小規模な発電設備を増やして、分散型のエネルギー供給体制を広げていく。

岐阜県は電力の分野ではユニークな存在だ。なんと電力会社が3つも混在して電力を供給している国内で唯一の県になる。大半の地域は中部電力の管内だが、北部の飛騨市は北陸電力、西部の関ヶ原町は関西電力のサービスエリアに入る。

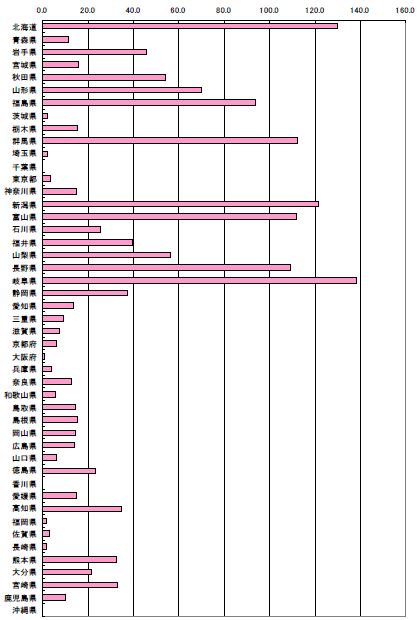

飛騨市の周辺には3000メートル級の山々がそびえる一方、南部は広大な濃尾平野が広がり、木曽三川(木曽川、長良川、揖斐川)が流れる。こうした地域の特性から、中小水力の発電可能量は北海道を上回って日本一と推定されている(図1)。

すでに県内に導入済みの再生可能エネルギーでも小水力発電の規模が最も大きい(図2)。それでも今のところ順位は全国で10番目であり、今後の拡大余地が大きく残っている。ただし岐阜県では小水力発電の経済性に難点があると考え、太陽光やバイオマスとともに長期的に導入量を拡大していく方針である。

小水力発電は一般的に発電能力が1万kW(=10メガワット)以下の設備を指し、「小水力」とはいえメガソーラーを上回る電力を供給できるものが多くある。川の水の流れは場所にもよるが、年間を通じて安定しているため、太陽光や風力よりも効率よく電力を作り出せる点が特徴だ。

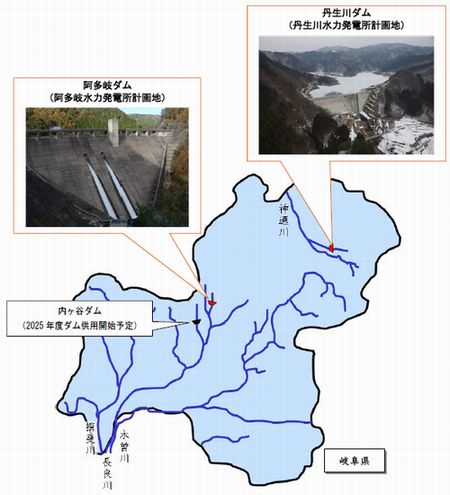

最近では電力会社の取り組みも活発になっており、中部電力が岐阜県内にある2か所のダムに小水力発電所を建設する計画を発表している(図3)。もともと県が治水用に運営しているダムを発電にも利用できないか検討を進めてきたもので、ダムからの放流水を生かして発電する。

治水用のダムは下流の地域で適切なレベルの流量を維持できるように水を放流する。従来は単に水を流すだけだったが、ダムの直下に発電設備を導入することによって、環境に影響を与えずに電力を作ることができるため注目されるようになった。「維持流量水力発電」とも呼ばれており、全国各地で導入プロジェクトが相次いで始まっている。

中部電力の計画では、岐阜県の2か所のダムで2016年度までに540kWの発電を可能にする予定だ。年間の発電量は340万kWhを見込んでおり、1000世帯近い家庭に電力を供給できる規模になる。

これまで岐阜県が懸念してきた経済性の問題も、国が固定価格買取制度を開始したことによって解消されつつある。今後は県内に数多くある小水力発電に適した場所で、電力会社以外の取り組みが活発になっていくだろう。

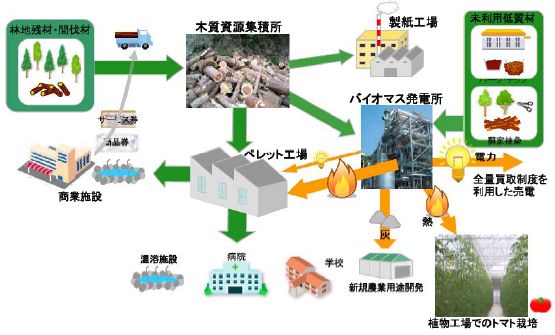

小水力に続いてバイオマスや太陽光でも、小さな規模の発電設備の導入が増えてきた。バイオマスに積極的に取り組んでいる地域のひとつが、関東と関西の分岐点とも言われる県南部の関市である。林業から発生する木質資源を活用したプロジェクトが市内の各地で進行中だ(図4)。

木材を加工した後に出る端材などの木質資源を固形燃料(ペレット)にして、病院などのエネルギー源として利用する。近隣の川辺町には、木質バイオマスを使った発電所では日本で最大級の「川辺木質バイオマス発電所」(発電能力4300kW)が2008年から運転を開始している。

太陽光発電では県内の各市町村で、早くも2000年くらいから学校を中心にシステムの導入を地道に進めてきた。発電能力が10kW〜20kW程度の小規模なシステムが中心だが、3年前の2009年からは導入ペースが加速している。

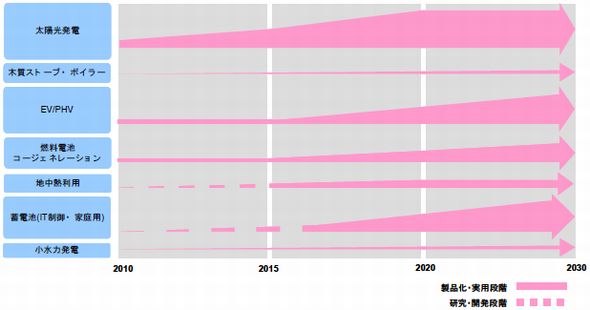

岐阜県の方針では2030年に向けて、太陽光発電の導入に最も力を入れる(図5)。小水力やバイオマスと合わせて、小規模な発電設備を県内の各所に広げることにより、分散型のエネルギー供給体制を長期的に構築していく計画だ。さらに燃料電池や蓄電池、電気自動車(EV)など、発電した電力を有効に活用する仕組みの導入にも県を挙げて取り組んでいく。

2014年版(21)岐阜:「太陽光と小水力で農業を変える、ソーラーシェアリングが始まる」

2013年版(21)岐阜:「清流の国に広がる小水力発電、山沿いと平地でも落差を生かす」

関連記事

ダム下流の水流で発電、2016年度までに2カ所で稼働開始

ダム下流の水流で発電、2016年度までに2カ所で稼働開始

中部電力が岐阜県内で建設計画を加速 小水力発電と太陽光で、農村が「スマートビレッジ」に変わる

小水力発電と太陽光で、農村が「スマートビレッジ」に変わる

日本列島エネルギー改造計画(9)栃木 小水力発電で全国トップ、市民参加型の太陽光発電所も拡大中

小水力発電で全国トップ、市民参加型の太陽光発電所も拡大中

日本列島エネルギー改造計画(16)長野: 水力発電所の集積地に、大規模ダム式から小水力まで勢ぞろい

水力発電所の集積地に、大規模ダム式から小水力まで勢ぞろい

日本列島エネルギー改造計画(18)富山 水力発電に再び脚光、工場や農地で「小水力発電」

水力発電に再び脚光、工場や農地で「小水力発電」

再生可能エネルギーの固定価格買取制度(6)

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

人気記事トップ10

- ペロブスカイト太陽電池を高性能化する添加剤 発電効率と耐久性を改善

- 太陽光発電の未来を占う試金石に──再エネ「FIP転換」の実像と留意点

- 太陽光発電所をFIP転し蓄電池も併設 需給調整市場にも対応する国内初の事例

- 国内のマイクログリッド構築市場 2040年度までに810億円規模に

- 国内の蓄電所ビジネス市場 2030年度に4240億円規模に

- 太陽光発電・風力発電の環境規制を厳格化 環境アセスメント制度を見直しへ

- 太陽光発電市場は本当に“逆風”の中なのか? 経産省・環境省・国交省が語る2026年の展望

- 費用負担や需要創出が課題に 「SAF(持続可能な航空燃料)」導入促進に向けた基本方針

- 重ね貼り施工が可能な「ペラペラ太陽光」 リパワリング向けに

- 太陽光パネルの新たなリサイクル制度 第一段階では「大量排出者」を義務対象に

図1 都道府県別の中小水力発電の可能量(単位:万kW)。出典:環境省

図1 都道府県別の中小水力発電の可能量(単位:万kW)。出典:環境省 図2 岐阜県の再生可能エネルギー供給量(2010年3月時点)。出典:千葉大学倉阪研究室と環境エネルギー政策研究所による「永続地帯2011年版報告書」

図2 岐阜県の再生可能エネルギー供給量(2010年3月時点)。出典:千葉大学倉阪研究室と環境エネルギー政策研究所による「永続地帯2011年版報告書」 図3 中部電力による小水力発電計画。出典:中部電力

図3 中部電力による小水力発電計画。出典:中部電力 図4 関市と周辺地域のバイオマス活用イメージ。出典:岐阜県商工労働部

図4 関市と周辺地域のバイオマス活用イメージ。出典:岐阜県商工労働部 図5 再生可能エネルギーの拡大イメージ。出典:岐阜県商工労働部

図5 再生可能エネルギーの拡大イメージ。出典:岐阜県商工労働部