東京電力の通期営業利益が3230億円に、燃料費など8370億円の削減効果:電力供給サービス

原子力に依存する電力会社が収益の悪化に苦しむ中で、東京電力が驚異的な回復ぶりを見せている。2014年度は売上高が前年比3%の小幅な伸びにとどまるものの、営業利益は1.7倍の3230億円に拡大する。燃料費を中心に8370億円にのぼるコスト削減を実施した効果が表れる。

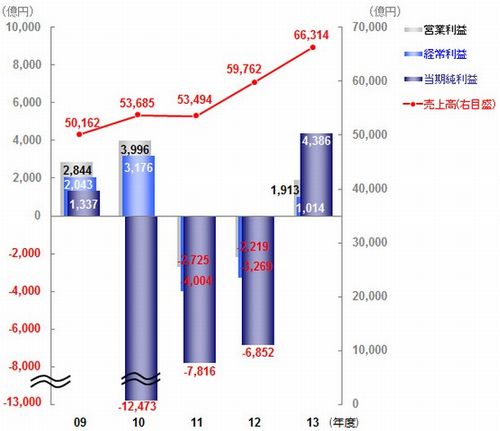

東京電力が2014年度の通期の業績見通しを公表した。売上高は前年比3.3%増の6兆8500億円で、営業利益は68.8%増の3200億円に拡大する見込みだ。2011年度と2012年度に営業赤字に陥った状態から一気にV字回復を果たす(図1)。一方で原子力に依存する割合の大きい関西電力や九州電力が赤字の状態から抜け出せずにいるのとは対照的である。

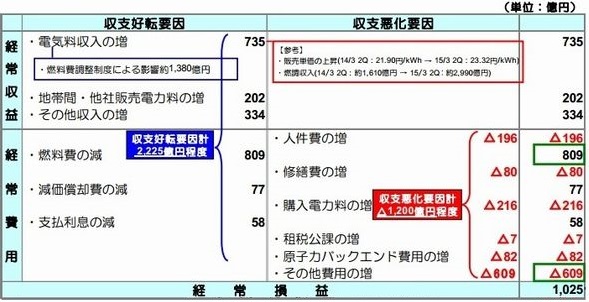

2014年度の売上高は前年度から約2200億円の増加を予想している。その要因を上半期(4〜9月)の実績で見てみると、大半は燃料費調整額によるものだ(図2)。むしろ販売量の減少(前年比3.7%減)によって、実質的な収益力は低下している。

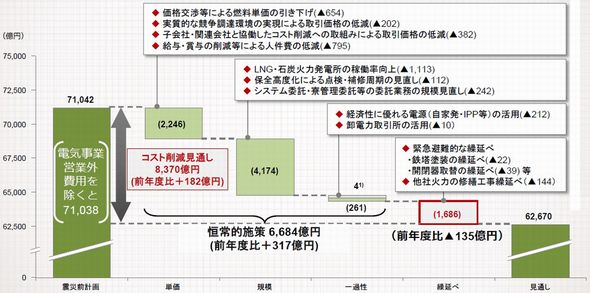

それでも増収分を上回る3200億円の営業利益を出せる理由は、燃料費などを対象に実行したコスト(費用)の削減策にある。年間で8370億円にのぼるコストを削減できる見通しで、このうち恒常的な施策によって6684億円を削減する(図3)。

特に削減額が大きいのは火力発電所の稼働率向上による1113億円である。発電コストが石油よりも安いLNG(液化天然ガス)と石炭の比率を高めた結果である。今後さらに高効率の火力発電の供給量が増えて燃料費の削減が進んでいく。合わせて燃料の調達単価を引き下げた効果も大きい。

その一方で火力発電設備の修繕工事を延期するなど、2015年度以降に繰り延べたことによるコスト削減が1686億円もある。2015年度からは繰り延べ分のコストが発生するほか、販売量の減少が続いて売上高は伸びない状況にある。2016年度には小売の全面自由化も始まって競争が激しくなる。

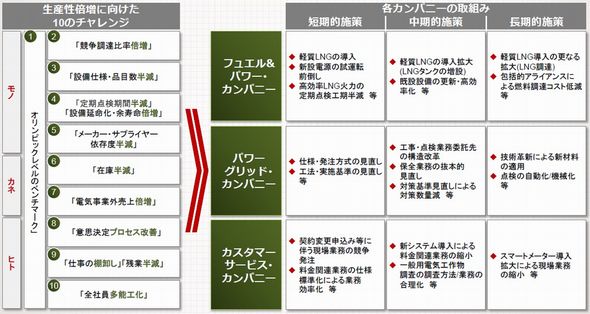

東京電力が今後も黒字の状態を維持していくためには、抜本的な売上拡大策とコスト削減策が求められる。新たに「生産性倍増に向けた10のチャレンジ」を設定して、発電・送配電・小売を担当する各カンパニーが短期から長期までの施策を実行する計画だ(図4)。その中には2015年度から中部電力と共同で推進する火力発電の「包括的アライアンス」などが含まれている。

関連記事

東京電力が4000億円以上も利益を改善、料金の値上げと石炭火力の増加で

東京電力が4000億円以上も利益を改善、料金の値上げと石炭火力の増加で

2013年度の決算で一気に黒字に転じる 電力会社10社で3848億円の利益改善、九州だけ赤字から脱せず

電力会社10社で3848億円の利益改善、九州だけ赤字から脱せず

2014年度の上半期、売上高は10兆円を突破 電力業界の大再編が始まる、東京と中部が火力発電事業を統合へ

電力業界の大再編が始まる、東京と中部が火力発電事業を統合へ

燃料の調達から発電所の新設・リプレースまで 東京電力はどこまで変わるか、改革意欲を示す3カ年計画

東京電力はどこまで変わるか、改革意欲を示す3カ年計画

燃料費を削減するための新事業体を2014年度中に設立 先行する東京電力の火力発電、熱効率60%級の新設備が相次いで稼働

先行する東京電力の火力発電、熱効率60%級の新設備が相次いで稼働

最先端のガス火力が2カ所で試運転を開始

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

人気記事トップ10

- ペロブスカイト太陽電池を高性能化する添加剤 発電効率と耐久性を改善

- 太陽光発電所をFIP転し蓄電池も併設 需給調整市場にも対応する国内初の事例

- 国内のマイクログリッド構築市場 2040年度までに810億円規模に

- 太陽光発電の未来を占う試金石に──再エネ「FIP転換」の実像と留意点

- 国内の蓄電所ビジネス市場 2030年度に4240億円規模に

- 太陽光発電・風力発電の環境規制を厳格化 環境アセスメント制度を見直しへ

- 費用負担や需要創出が課題に 「SAF(持続可能な航空燃料)」導入促進に向けた基本方針

- 太陽光発電市場は本当に“逆風”の中なのか? 経産省・環境省・国交省が語る2026年の展望

- 重ね貼り施工が可能な「ペラペラ太陽光」 リパワリング向けに

- 太陽光パネルの新たなリサイクル制度 第一段階では「大量排出者」を義務対象に

図1 東京電力の直近5年間の業績(連結決算)。出典:東京電力

図1 東京電力の直近5年間の業績(連結決算)。出典:東京電力 図2 2014年度の上期(4〜9月)における収益と費用の増減(単独決算)。出典:東京電力

図2 2014年度の上期(4〜9月)における収益と費用の増減(単独決算)。出典:東京電力 図3 2014年度のコスト削減の内訳。出典:東京電力

図3 2014年度のコスト削減の内訳。出典:東京電力 図4 「生産性倍増に向けた10のチャレンジ」で実行する施策。出典:東京電力

図4 「生産性倍増に向けた10のチャレンジ」で実行する施策。出典:東京電力