地熱発電が途上国に広がる、日本はケニアに抜かれて世界で9位:再生可能エネルギーのグローバルトレンド(5)

古くて新しい再生可能エネルギーと言えるのが地熱だ。火山地帯で大量に噴出する蒸気を使って発電することができる。最近はケニアを筆頭にアフリカやアジアの途上国で開発が進んでいる。発電規模では地熱の資源量が最大の米国がトップ。日本は資源を十分に生かせず第9位に甘んじている。

第4回:水力発電が再生可能エネルギーの6割を占める、過去5年間の成長率は3%台

再生可能エネルギーの中で自然の蒸気をそのまま利用して発電できるのは地熱だけである。世界の中で活火山が多い地域に地熱は偏在している。推定の資源量は米国、インドネシア、日本の3カ国が圧倒的に大きい。そのほかではフィリピン、メキシコ、アイスランド、ニュージーランド、イタリアなどにも多く存在する。

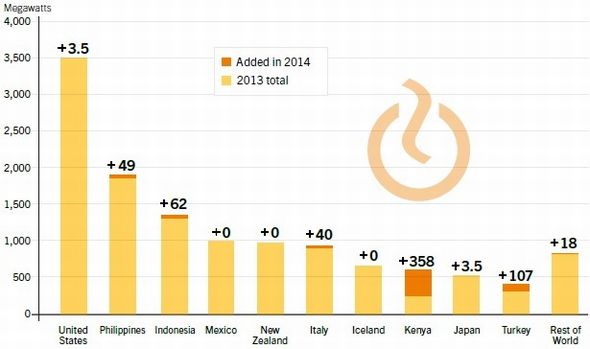

こうした世界各国にある火山地帯で地熱発電設備の大半が稼働している。2014年末の時点で総容量が最も大きいのは米国で、2位のフィリピンの約2倍もある(図1)。それでも米国の再生可能エネルギー全体の2%程度にとどまり、電力源としての重要性はさほど大きくない。

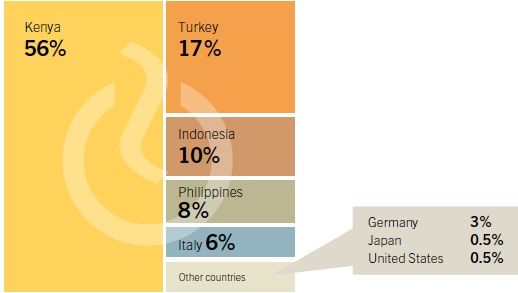

むしろ最近では途上国で地熱発電の役割が高まってきた。2014年に運転を開始した地熱発電設備の割合を国別にみると、半分以上をケニアが占めている(図2)。ケニアで新たに導入した地熱発電設備の容量は358MW(メガワット)にのぼり、累計の容量でも日本を一気に抜き去った。

ケニアにはアフリカを縦断する火山地帯が広がっていて、その中の「オルカリア地熱地帯」で大規模な地熱発電所の開発プロジェクトが進んでいる(図3)。日本企業も参画して合計5カ所に発電所を展開中で、2014年には280MWが運転を開始した。さらに140MWの開発計画もあり、2015年以降も拡大は続いていく。

このほかではトルコ、インドネシア、フィリピン、イタリアの順に地熱発電の容量が増えている。日本は小規模なバイナリー方式の地熱発電設備が運転を開始して、2014年に3.5MWが加わった。米国も同様に3.5MWの増加で、地熱発電はアフリカとアジアの途上国にシフトしている。アフリカでは東側に地熱資源が多く存在して、ケニアの北に隣接するエチオピアでも大規模な開発計画が始まっている。

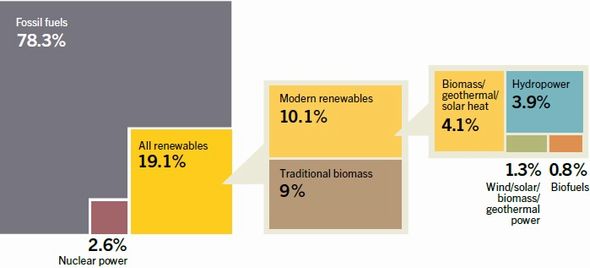

地熱は発電のほかに熱をそのまま利用するケースも多い(図4)。2014年に全世界で消費した地熱のエネルギーを発電と熱利用に分けると、発電が740億kWh(キロワット時)、熱利用も730億kWhにのぼり、ほぼ同じ規模がある。

図4 全世界のエネルギー消費量の比率(2013年)。左上から右下へ順に、化石燃料(Fossil fuels)、原子力発電(Nuclear Power)、すべての再生可能エネルギー(All renewables)、現代の再生可能エネルギー(Modern renewables)、伝統的なバイオマス(Traditional biomass)、バイオマス/地熱/太陽熱利用(Biomass/geothermal/solar heat)、水力発電(Hydropower)、風力/太陽光/バイオマス/地熱発電(Wind/solar/biomass/geothermal power)、バイオ燃料(Biofuels)。出典:REN21

図4 全世界のエネルギー消費量の比率(2013年)。左上から右下へ順に、化石燃料(Fossil fuels)、原子力発電(Nuclear Power)、すべての再生可能エネルギー(All renewables)、現代の再生可能エネルギー(Modern renewables)、伝統的なバイオマス(Traditional biomass)、バイオマス/地熱/太陽熱利用(Biomass/geothermal/solar heat)、水力発電(Hydropower)、風力/太陽光/バイオマス/地熱発電(Wind/solar/biomass/geothermal power)、バイオ燃料(Biofuels)。出典:REN21国別では中国の地熱利用量が最も多くて206億kWh、次いでトルコ、アイスランド、日本の順になる。日本でも電力量に換算して71億kWh分の地熱エネルギーが発電以外の方法で使われている。

関連記事

地熱で280MWの巨大な発電所、東芝などがケニアに建設

地熱で280MWの巨大な発電所、東芝などがケニアに建設

日本最大の地熱発電所の規模を2倍以上も上回る設備がアフリカのケニアで運転を開始した。発電能力は280MWにのぼり、ケニア国内の総発電量の2割近くをカバーする。東芝など日本と韓国の民間企業3社が建設した。ケニアでは2030年までに総発電量を10倍に拡大する国家計画を推進中だ。 地熱発電:世界3位の資源量は4000万世帯分、6割が開発可能

地熱発電:世界3位の資源量は4000万世帯分、6割が開発可能

世界の中で地熱の資源量が群を抜いて多いのは米国、インドネシア、日本の3カ国だ。このうち日本の地熱発電の導入量は他国の半分以下にとどまっていて、開発の余地は極めて大きい。発電コストはガス火力並みの10円前後と安く、地熱資源が集中する自然公園の規制緩和も進んできた。 全国に広がる地熱発電の開発計画、北海道から九州まで39カ所

全国に広がる地熱発電の開発計画、北海道から九州まで39カ所

地熱発電は国内の再生可能エネルギーの中で開発余地が最も大きく残っている。これまでは発電所の建設に対する規制が厳しかったが、徐々に緩和されて開発計画が増えてきた。現時点で調査・開発段階にある地熱発電のプロジェクトは全国で39カ所に広がっている。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

人気記事トップ10

- 系統用蓄電池の接続手続きの規律を強化 順潮流側ノンファーム型接続に「計画値制御」も導入へ

- 太陽光発電の未来を占う試金石に──再エネ「FIP転換」の実像と留意点

- 住宅用蓄電システムのセキュリティ対策を強化 オムロンが「JC-STAR」認証を取得

- 水素燃料電池で動く油圧ショベルを実際の工事現場に 国内初の実証実験

- ペロブスカイト太陽電池を高性能化する添加剤 発電効率と耐久性を改善

- 太陽光発電所をFIP転し蓄電池も併設 需給調整市場にも対応する国内初の事例

- 国内のマイクログリッド構築市場 2040年度までに810億円規模に

- 太陽光発電市場は本当に“逆風”の中なのか? 経産省・環境省・国交省が語る2026年の展望

- 重ね貼り施工が可能な「ペラペラ太陽光」 リパワリング向けに

- 費用負担や需要創出が課題に 「SAF(持続可能な航空燃料)」導入促進に向けた基本方針

図1 上位10カ国の地熱発電設備の総容量。棒グラフの上の部分は2014年の新設分、下は2013年末の合計。単位:メガワット(=1000キロワット)。出典:REN21

図1 上位10カ国の地熱発電設備の総容量。棒グラフの上の部分は2014年の新設分、下は2013年末の合計。単位:メガワット(=1000キロワット)。出典:REN21 図2 2014年に運転を開始した地熱発電設備の容量シェア。出典:REN21

図2 2014年に運転を開始した地熱発電設備の容量シェア。出典:REN21 図3 ケニアの「オルカリア地熱地帯」の位置。出典:国際協力機構

図3 ケニアの「オルカリア地熱地帯」の位置。出典:国際協力機構