岐路に立つ固定価格買取制度、2017年度に実施する改正に多くの難題:自然エネルギー(1/2 ページ)

再生可能エネルギーの固定価格買取制度は2017年度に大幅に変わる。特に大きな変更点は買取価格の決定方式で、政府の委員会が3月中に最終案をまとめる。太陽光からバイオマスまで中長期的な価格目標を設定して引き下げていく方針だが、導入量を適正に増やす方向へ誘導するには難題が多い。

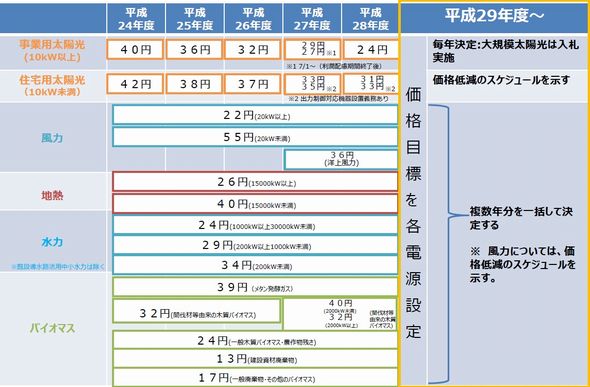

経済産業省が毎年度の買取価格を決めるための「調達価格等算定委員会」を例年よりも3カ月早く10月4日に開催した。固定価格買取制度を規定するFIT(Feed-In-Tariff)法を2017年4月1日に改正することが決まり、2017年度から買取価格の決定方式を大幅に変更する必要があるためだ(図1)。

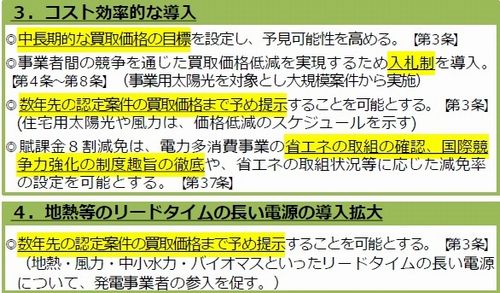

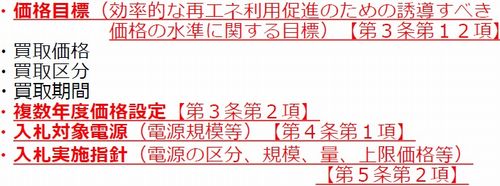

法改正による買取価格の変更点は3つある。1点目は太陽光からバイオマスまで再生可能エネルギーの電源ごとに中長期の価格目標を設定する。2点目は従来の単年度の価格設定に加えて複数年度にわたる価格を一括で決定する。そして3点目は事業用の太陽光発電を対象に入札制度を導入することである(図2)。

2012年7月に固定価格買取制度を開始して以来、国内の再生可能エネルギーは太陽光発電に偏って導入が進んできた。この問題を法改正によって改善して、適正なバランスで再生可能エネルギーを拡大することが目指す方向だ。とはいえ新たな価格決定方式を導入するには難問が多く、10月4日の委員会でもさまざまな課題が浮き彫りになった。

2017年度から実施する価格決定方式は現時点ではイメージしか固まっていない。新方式では電源ごとに中長期の価格目標を設定して、それを参考に各年度の価格を決定する(図3)。太陽光と風力の買取価格を2030年度の目標に向けて大幅に低減させる一方、地熱・水力・バイオマスは2030年度以降に電気料金に匹敵する水準まで引き下げることを目指す。

さらに事業用の太陽光のうち大規模な発電設備を対象に入札制度を導入する。住宅用の太陽光には価格目標に合わせて今後の低減スケジュールを示す方針だ。そのほかの電源は複数年度の買取価格を一括で決定して、事業者が発電設備の運転を開始できる時期を見越して買取価格を想定できるようにする。ここで問題になるのは、中長期の価格目標や複数年度の買取価格の設定根拠である。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

人気記事トップ10

- 太陽光発電の未来を占う試金石に──再エネ「FIP転換」の実像と留意点

- ペロブスカイト太陽電池を高性能化する添加剤 発電効率と耐久性を改善

- 太陽光発電所をFIP転し蓄電池も併設 需給調整市場にも対応する国内初の事例

- 国内のマイクログリッド構築市場 2040年度までに810億円規模に

- 国内の蓄電所ビジネス市場 2030年度に4240億円規模に

- 太陽光発電市場は本当に“逆風”の中なのか? 経産省・環境省・国交省が語る2026年の展望

- 太陽光発電・風力発電の環境規制を厳格化 環境アセスメント制度を見直しへ

- 費用負担や需要創出が課題に 「SAF(持続可能な航空燃料)」導入促進に向けた基本方針

- 重ね貼り施工が可能な「ペラペラ太陽光」 リパワリング向けに

- 太陽光パネルの新たなリサイクル制度 第一段階では「大量排出者」を義務対象に

図2 政府が買取価格に関して決定する事項(赤字は2017年度から追加)。出典:資源エネルギー庁

図2 政府が買取価格に関して決定する事項(赤字は2017年度から追加)。出典:資源エネルギー庁