スマートジャパン >

「800℃でも結晶粒が小さいまま」 古河電工が耐熱性に優れた無酸素銅条を開発:省エネ機器

古河電工はパワーモジュール用基板やその周辺の材料として、耐熱性に優れた無酸素銅所「GOFC」の開発に成功した。既に絶縁基板の接合材向けにサンプル出荷を開始しているという。

» 2017年04月06日 12時00分 公開

[庄司智昭,スマートジャパン]

800℃まで結晶粒が小さいまま抑制可能

古河電工はパワーモジュール用基板やその周辺の材料として、耐熱性に優れた無酸素銅条「GOFC(Grain Growth Control Oxygen Free Copper)」の開発に成功した。

ハイブリッド車(HV)や電気自動車(EV)などの次世代自動車、風力発電や太陽光発電などの再生可能エネルギーの技術革新に伴い、モーター制御や電力交換などを行うパワーモジュールは高出力化、高性能化が進んでいる。

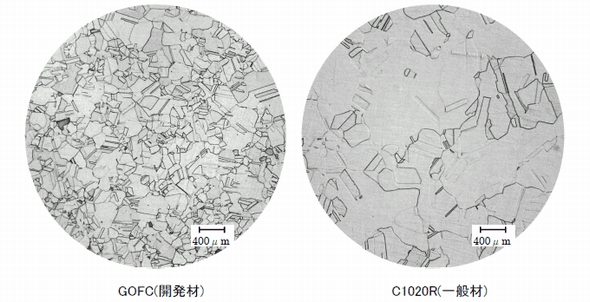

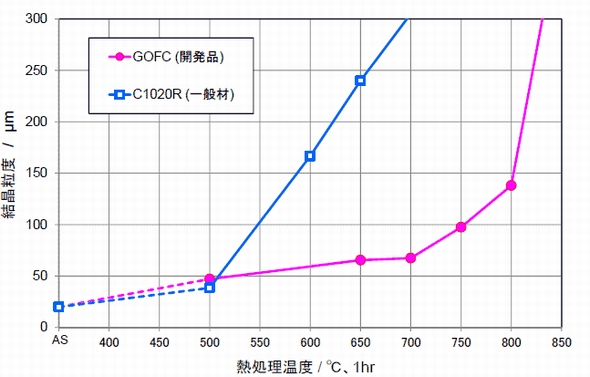

熱的、電気的負荷が増加するパワーモジュール用基板や周辺部材に用いられる材料は、高い導電性や熱伝導性、放熱性の要求から無酸素銅条が使用されている。一般的な無酸素銅条は、パワーモジュール製造時の熱処理過程で結晶粒の粗大化が起こり、次工程のボンディングや他の部品との接合工程で支障が発生するとの声が多かったという。

古河電工はこれまでの無酸素銅条をベースとして、その成分規格を変えずに独自の組織制御技術を応用。高熱を加えても結晶粒が粗大化しにくいGOFCの量産化技術を確立した。従来の無酸素銅条が500℃以上の熱処理で急激に結晶粒が粗大化するところを、800℃まで結晶粒が小さいまま抑制することを可能にするとした。

既に絶縁基板の接合材向けにサンプル出荷を開始しており、2020年度に月間50トンの生産量を計画する。板厚0.3〜1.0mm製品のラインアップも拡充する予定だ。

関連記事

貼れるフィルム型の太陽電池、積水化学が印刷技術で量産へ

貼れるフィルム型の太陽電池、積水化学が印刷技術で量産へ

積水化学工業は2017年3月、フィルム型色素増感太陽電池のロール・ツー・ロール方式での量産技術を完成させ、パイロット生産機をつくば事業所(茨城県つくば市)に導入した。 低温熱源に貼るだけで発電、効率2倍の曲がる熱電モジュール

低温熱源に貼るだけで発電、効率2倍の曲がる熱電モジュール

大きなエネルギー効率の向上が見込めるとして、未利用排熱源に貼り付けて電力を生み出す「熱電モジュール」の開発が活発だ。こうした熱電モジュールの開発を進める日本のベンチャー企業Eサーモジェンテックに、ユーグレナインベストメントなどが運営するベンチャーキャピタルファンドが出資を行った。同社は300度以下の低温排熱への利用を想定した、フレキシブルな曲がる熱電モジュールを開発しており、従来の熱電モジュールより熱電変換効率が高いという。 発電量を2倍に、排熱を電力に変換する新材料

発電量を2倍に、排熱を電力に変換する新材料

東北大学の研究グループがNEDOプロジェクトの一環で、マンガンケイ化物を用いた新しい熱電変換材料を開発。低コストな材料を用いつつ、発電量の指標となる出力因子を従来比約2倍に高めた。自動車エンジンの排熱や工業炉からの排熱など、中温域の未利用熱を電力に変換する高出力な熱電発電モジュールの実現に貢献する成果だという。 熱で発電するデバイスの実用化が迫る、コストを抑え性能は10倍に

熱で発電するデバイスの実用化が迫る、コストを抑え性能は10倍に

NEC、NECトーキン、東北大学の3者は熱電変換効率を従来比で10倍以上に向上したスピンゼーベック熱電変換デバイスを開発したと発表した。排熱などからから電力を生み出す発電素子としての実用化に向けて大きく前進した他、熱の流れを測るセンサーとして実用的な感度を達成するめどもついたという。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

Special ContentsPR

特別協賛PR

スポンサーからのお知らせPR

Special ContentsPR

Pickup ContentsPR

人気記事トップ10

- 太陽光発電の未来を占う試金石に──再エネ「FIP転換」の実像と留意点

- ペロブスカイト太陽電池を高性能化する添加剤 発電効率と耐久性を改善

- 系統用蓄電池の接続手続きの規律を強化 順潮流側ノンファーム型接続に「計画値制御」も導入へ

- 住宅用蓄電システムのセキュリティ対策を強化 オムロンが「JC-STAR」認証を取得

- 水素燃料電池で動く油圧ショベルを実際の工事現場に 国内初の実証実験

- 太陽光発電所をFIP転し蓄電池も併設 需給調整市場にも対応する国内初の事例

- 国内のマイクログリッド構築市場 2040年度までに810億円規模に

- 太陽光発電市場は本当に“逆風”の中なのか? 経産省・環境省・国交省が語る2026年の展望

- 重ね貼り施工が可能な「ペラペラ太陽光」 リパワリング向けに

- 費用負担や需要創出が課題に 「SAF(持続可能な航空燃料)」導入促進に向けた基本方針

あなたにおすすめの記事PR