「持続可能な航空燃料(SAF)」の導入が義務化へ――新たな税制支援策も:第5回「持続可能な航空燃料(SAF)の導入促進に向けた官民協議会」(1/4 ページ)

航空分野の脱炭素化における主要施策として期待されている「持続可能な航空燃料(SAF)」の活用。日本国内における導入目標などの見通しや、普及に向けた施策の状況などについてまとめた。

航空分野のカーボンニュートラルに向けて、国際航空分野では「国際民間航空機関(ICAO)」が2050年までにCO2排出量を実質ゼロにする長期目標を採択している。この実現に向けては「持続可能な航空燃料(SAF)」が中心的な役割を果たすものと期待されており、ICAOによると、世界のSAF需要量は、2030年に約8,800万kl、2050年に約6.5億klと見込まれている。

国は、GX基本方針関連資料において、2030年時点のSAF使用量として、「本邦エアラインによる燃料使用量の10%をSAFに置き換える」との目標を設定しており、2030年時点の国内SAF利用量(本邦+外航)は、172万klと推計されている。

SAFの技術的・経済的な課題を官民で議論し、官民一体となって取り組みを進める場として、「持続可能な航空燃料(SAF)の導入促進に向けた官民協議会」が2022年4月に設立され、SAFの利用・供給拡大に向けた「規制」と「支援策」のパッケージが検討されてきた。

SAFの利用・供給拡大に向けた「支援策」

GX分野別投資戦略において、SAFへの官民投資額は1兆円以上との目標が設定されており、このうちGI基金を用いた支援額としては、SAFの製造技術開発や大規模なSAF製造設備の構築、安定的な原料確保に向けたサプライチェーン整備に対して、約3,400億円が支援される。

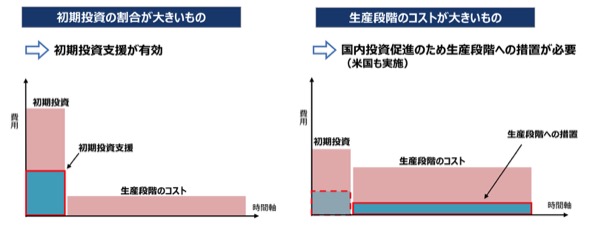

またSAFやグリーンスチール等のように、総事業費が大きく特に生産段階でのコストが高い分野では、従来型の初期投資支援策(図3左)だけでは投資判断が困難である。このため、国内投資促進のための新たな税制措置として、生産・販売量に応じて税額控除措置を講ずる「戦略分野国内生産促進税制」を開始する(図3右)。

同税制において、SAFでは30円/lの控除額が予定されており、事業計画の認定から10年間(+最大4年の繰越期間)、法人税額の最大40%を控除可能としている。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

人気記事トップ10

- 系統用蓄電池の接続手続きの規律を強化 順潮流側ノンファーム型接続に「計画値制御」も導入へ

- 太陽光パネル角度を自動制御 徳島県にソーラーシェアリング発電所

- 家庭用蓄電池でデマンドレスポンス 九州電力とシャープが実証

- 系統用蓄電所に疑似攻撃 パナソニックがサイバーセキュリティ実証

- 電力の「供給信頼度評価」の課題とは? EUEと予備率の関係性を読み解く

- 水素燃料電池で動く油圧ショベルを実際の工事現場に 国内初の実証実験

- 太陽光発電の未来を占う試金石に──再エネ「FIP転換」の実像と留意点

- 住宅用蓄電システムのセキュリティ対策を強化 オムロンが「JC-STAR」認証を取得

- ペロブスカイト太陽電池を高性能化する添加剤 発電効率と耐久性を改善

- 太陽光発電所をFIP転し蓄電池も併設 需給調整市場にも対応する国内初の事例