2030年の導入目標は達成可能か 風力・中小水力・バイオマス発電の現状と見通し:第65回「再生可能エネルギー大量導入・次世代電力ネットワーク小委員会」(1/4 ページ)

第7次エネルギー基本計画の策定に向けた議論が本格化。第65回「再エネ大量導入小委」では風力発電や中小水力、バイオマスのほか、金融機関、アグリゲーターの業界団体から、足元の状況や今後の見通しなどが報告された。

資源エネルギー庁の「再生可能エネルギー大量導入・次世代電力ネットワーク小委員会」では、第7次エネルギー基本計画の策定に向け、再エネ電源の事業者団体等に対して、ヒアリングを行っている。小委員会の第65回会合では、風力発電や中小水力、バイオマスのほか、金融機関、アグリゲーターの業界団体から、これまでの取り組み状況や2030年及びその先も見据えた取り組み方針等の報告が行われた。

陸上風力発電――未稼働案件の課題と要望

日本風力発電協会(JWPA)からは、風力発電の主力電源化に向けた必要施策と業界のこれまでの取り組み等が報告された。

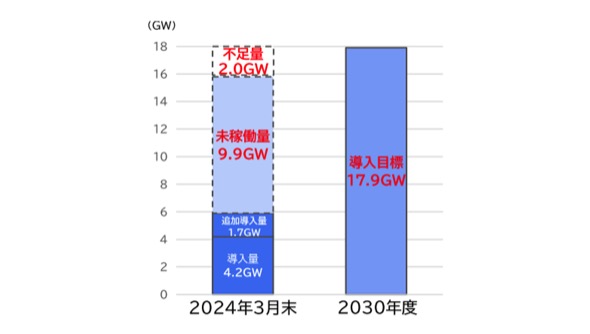

陸上風力は、エネルギーミックス2030年導入目標17.9GWに対して、2024年3月末時点の導入量は約5.9GWに留まっている。FIT/FIP認定を取得しながらも未稼働の案件が9.9GWあるが、この未稼働案件の中には運開が確実とは言えないものも多く含まれており、2030年目標の達成が強く危ぶまれている。

陸上風力において未稼働案件が多い理由の一つとして、保安林解除手続の長期化・停滞が指摘されているほか、事業適地における保安林の開発規制が新規案件形成を困難とする一因ともなっている。このためJWPAでは、森林法の「公益上の理由」による保安林解除を認めるよう、国に対して制度の見直しを要望している。

また、景観や自然環境への影響に関する地域住民の懸念などへの対応長期化も、未稼働案件増加の一因となっている。これに伴う事業計画の変更は、それ自体が事業採算性の低下につながると同時に、開発リードタイムの長期化によるインフレ・円安の影響も運開に至らない一因となっている。

このためJWPAでは、地域の社会的受容性を向上させる施策として、温対法に基づいた「再エネ促進区域」の設定による再エネ導入拡大や、国が地域と共に事業者と連携して現実的なポジティブゾーニングを実施することを要望している。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

人気記事トップ10

- 系統用蓄電池の接続手続きの規律を強化 順潮流側ノンファーム型接続に「計画値制御」も導入へ

- 太陽光発電の未来を占う試金石に──再エネ「FIP転換」の実像と留意点

- 住宅用蓄電システムのセキュリティ対策を強化 オムロンが「JC-STAR」認証を取得

- 水素燃料電池で動く油圧ショベルを実際の工事現場に 国内初の実証実験

- ペロブスカイト太陽電池を高性能化する添加剤 発電効率と耐久性を改善

- 太陽光発電所をFIP転し蓄電池も併設 需給調整市場にも対応する国内初の事例

- 国内のマイクログリッド構築市場 2040年度までに810億円規模に

- 太陽光発電市場は本当に“逆風”の中なのか? 経産省・環境省・国交省が語る2026年の展望

- 系統用蓄電所に疑似攻撃 パナソニックがサイバーセキュリティ実証

- 重ね貼り施工が可能な「ペラペラ太陽光」 リパワリング向けに