2040年の太陽光・風力の発電費用はいくらになる? コスト検証がスタート:第2回「発電コスト検証WG」(1/4 ページ)

次期エネルギー基本計画の策定に向けて、各種電源の将来のコストを検証を目的に設置された「発電コスト検証ワーキンググループ」。このほど開催された会合では、太陽光発電や風力発電などの2040年のコスト試算結果が公表された。

国は次期エネルギー基本計画の策定に向けて、「発電コスト検証ワーキンググループ」(WG)を設置した。同WGの設置は、2012年(コスト等検証委員会)、2015年、2021年に続き、4度目となる。WGでは、各電源のコスト面での特徴や構造を明らかにし、ここで得られた電源別発電コスト試算結果は、エネルギー基本計画においてどの電源に政策の力点を置き、どのようにバランスを取るかなどの検討に用いられる。

WGでは、新たな発電設備を更地に建設・運転した際のkWh当たりのコストを一定の計算式に基づき試算しており、既存の発電設備を運転するコストを評価するわけではないことに留意願いたい。

WGの第2回会合では、太陽光や風力等の再エネ電源及びコジェネについて、直近の発電コスト実績や将来の発電コストの考え方などが示された。

発電コスト検証(2024年)の基本的な考え方

WGではこれまでも、過去の発電コスト実績等を参考として典型的な発電設備を仮想する「モデルプラント方式」を採用しており、今回のWGでは、2023年度と2040年度を対象として、発電コストを試算する。

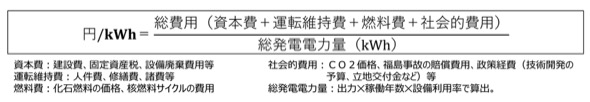

日本で実際に建設された代表的な発電設備の資本費や運転維持費、燃料費といったデータの平均値等を用いて以下の計算式で総費用を算出し、これを総発電電力量で割ることで、1kWh当たりのコスト「LCOE」(均等化発電原価)を算出する。

「モデルプラント方式」は、発電技術そのものの評価に適しているが、立地制約等は考慮しておらず、そのLCOEには系統への接続費用や、系統安定化費用などは含まれていない。そこで、自然変動電源が今後も増加することを踏まえ、各電源を電力システムに受け入れるためのコスト「統合コスト」の一部を考慮した発電コストについても試算を行う予定としている。例えば火力電源は、調整力としての運用の増加等により設備利用率が低下しているが、これはモデルプラント方式のLCOEではなく、「統合コストの一部を考慮した発電コスト」において評価する。

発電コスト試算に用いる諸元の大半は、前回(2021年)検証と同じ考え方を用いる。例えば、為替レートは直近2023年平均の141円/ドルを用い、便宜上、将来に渡って変わらないと仮定して試算する。なお前回と同様に、Excelツールも一般公開することにより、誰でも自由に為替レートを変更して試算できるようにする。

また、将来の発電コストを試算するためには、将来の金銭的価値を現在の価値に換算する「割引率(実質)」を設定する必要がある。燃料費の比率が高く、将来発生するコストの割合が高い電源(一般に、火力>原子力>水力)は、高い割引率の下では、現在価値としての発電単価は小さく評価されるためである。WGでは前回同様に、実質割引率は一律3%を基本とし、別途、電源ごとに割引率を変更して試算できるツールを提供する。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

人気記事トップ10

- 系統用蓄電池の接続手続きの規律を強化 順潮流側ノンファーム型接続に「計画値制御」も導入へ

- 太陽光パネル角度を自動制御 徳島県にソーラーシェアリング発電所

- 電力の「供給信頼度評価」の課題とは? EUEと予備率の関係性を読み解く

- 家庭用蓄電池でデマンドレスポンス 九州電力とシャープが実証

- 系統用蓄電所に疑似攻撃 パナソニックがサイバーセキュリティ実証

- 水素燃料電池で動く油圧ショベルを実際の工事現場に 国内初の実証実験

- 太陽光発電の未来を占う試金石に──再エネ「FIP転換」の実像と留意点

- 住宅用蓄電システムのセキュリティ対策を強化 オムロンが「JC-STAR」認証を取得

- 家庭用蓄電池の並列接続を可能に 産業施設向けの蓄電池導入コストを低減

- ペロブスカイト太陽電池を高性能化する添加剤 発電効率と耐久性を改善