次世代燃料の環境価値を移転可能に 「クリーン燃料証書制度」が2025年度開始へ:第18回「脱炭素燃料政策小委員会」(1/4 ページ)

水素による合成燃料やバイオディーゼルなど、次世代燃料の普及に向けた取り組み広がっている昨今。政府はこうした次世代燃料の環境価値の取り扱いを明確化するため、2025年度から新たに「クリーン燃料証書制度」を開始する。

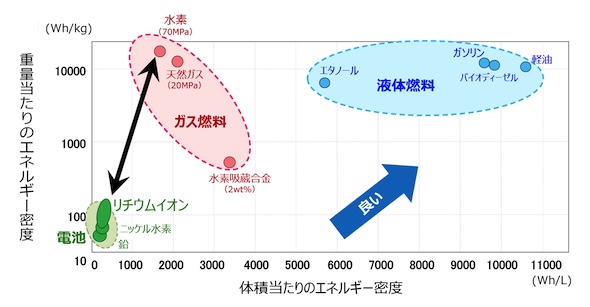

運輸部門の脱炭素化に向けては、電動化という手段と並び、水素を原料とした合成燃料やバイオディーゼル、SAF(持続可能な航空燃料)等の体積あたりエネルギー密度の高い液体燃料を脱炭素化する取り組みが進められている。

ただし、現時点これら次世代燃料の多くは製造コストが高いため、その普及に向けては環境価値を顕在化させることにより、需要家の購入インセンティブを高めることが求められている。

このため、「次世代燃料の導入促進に向けた官民協議会」は「環境価値認証・移転制度検討タスクフォース(環境価値TF)」を設置し、環境価値認証・移転手法を検討してきたが、今回、「クリーン燃料証書制度」の創設とその段階的発展の道筋が示された。

次世代燃料の環境価値認証・移転の対象と地理的範囲

これまで国は、脱炭素液体燃料の一つであるバイオエタノールの利用を促進するため、エネルギー供給構造高度化法に基づく「判断基準」の告示において、石油精製事業者(石油元売り)に対してガソリン代替用途でのバイオエタノールの利用を義務付けてきた。現在の年間目標量は原油換算50万KL(バイオETBE 194万KL)であり、これは、ガソリン消費量の2%弱に相当する規模である。ただし現時点、この環境価値は顕在化されておらず、需要家が実際に利用したバイオ燃料の量に即したCO2排出量の報告はできない状態である。

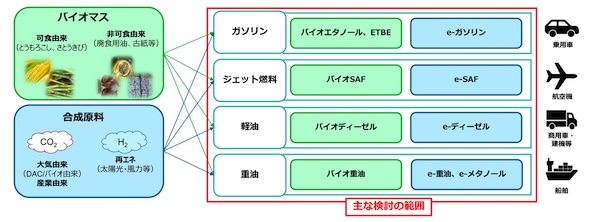

液体次世代燃料の原料にはバイオマスや水素等の合成原料があり、そこから製造される燃料にもガソリンやジェット燃料、軽油、重油等のさまざまな種類があるが、環境価値TFでは、これらすべての液体燃料を検討の対象としている。

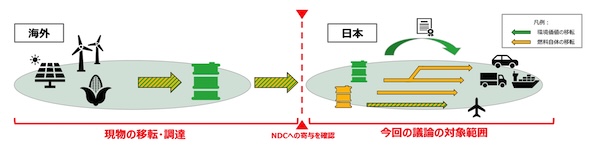

また、次世代燃料の製造は、国産と海外製品輸入の両方が想定されるが、現時点、次世代燃料の環境価値の国際的な移転については整理されていない。よって、海外産の次世代燃料については、環境価値を保有する「現物」の輸入を前提として、日本の排出削減への寄与や二重計上の防止を確保することとした。その上で、日本到着後から最終需要家までのサプライチェーンの中で、環境価値の移転について検討を行った。

なお国は、国際的なCO2カウントルールの整備についても、別途検討を進める予定としている。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

人気記事トップ10

- 系統用蓄電池の接続手続きの規律を強化 順潮流側ノンファーム型接続に「計画値制御」も導入へ

- 太陽光パネル角度を自動制御 徳島県にソーラーシェアリング発電所

- 家庭用蓄電池でデマンドレスポンス 九州電力とシャープが実証

- 電力の「供給信頼度評価」の課題とは? EUEと予備率の関係性を読み解く

- 系統用蓄電所に疑似攻撃 パナソニックがサイバーセキュリティ実証

- 水素燃料電池で動く油圧ショベルを実際の工事現場に 国内初の実証実験

- 太陽光発電の未来を占う試金石に──再エネ「FIP転換」の実像と留意点

- 住宅用蓄電システムのセキュリティ対策を強化 オムロンが「JC-STAR」認証を取得

- ペロブスカイト太陽電池を高性能化する添加剤 発電効率と耐久性を改善

- 太陽光発電所をFIP転し蓄電池も併設 需給調整市場にも対応する国内初の事例