経営層自ら“社内ChatGPT”を全社展開 日清食品CIOが語るAI促進の極意(1/2 ページ)

5月22〜24日に開催した展示会「NexTech Week 2024【春】」で、日清食品ホールディングスが生成AIの活用事例を紹介した。「もう間違えない!生成AI導入のポイント」と題して、同社の執行役員CIOでグループ情報責任者を務める成田敏博さんらが登壇。2023年4月に導入した“社内ChatGPT”の活用方法や、そもそもどのようにして社内に展開したかなどを話した。

生成AI導入の成否を分けるのは「経営層の理解」か

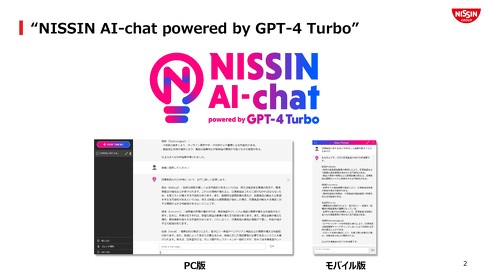

日清食品が社内ChatGPTを導入したのは23年4月25日。米Microsoftが提供する、API経由でGPTシリーズにアクセスできる「Azure OpenAI Service」を使い、社内用のAIチャットbot「NISSIN AI-chat powered by GPT-4 Turbo」を自社開発した。24年5月24日現在、事務職など、ホワイトカラー業務を手掛ける従業員約4800人が使っているという。

ITツールは、業務改善のために導入するもののがなかなか使われない──というのがよくある悩みだ。生成AIも例外ではなく、導入したはいいがなかなか従業員が活用できない可能性も考えられる。しかし日清食品の場合は、成田CIOや安藤宏基CEOが主導したことから、迅速に社内展開が進んだという。

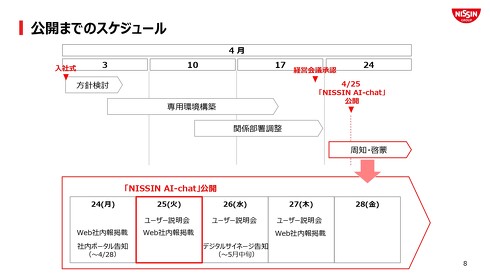

安藤CEOは23年4月に開催した同社の入社式でChatGPTが生成した文書をメッセージの中で紹介し、生成AIをビジネス活用する方針を打ち出した。その後、成田さんが旗振り役として社内環境の整備に当たり、約3週間で社内ChatGPTの公開を成し遂げた。

当時の予算については、有料版ChatGPT(ChatGPT Plus)を1年間利用した場合にかかる1人当たりの費用約3万円に、社員4000人が利用した場合にかかる「3万円×4000人=1.2億円」の範囲で取り掛かることに。安藤CEOも生成AIの導入に前向きな姿勢を示してたことから、スムーズに話は進んでいったという。

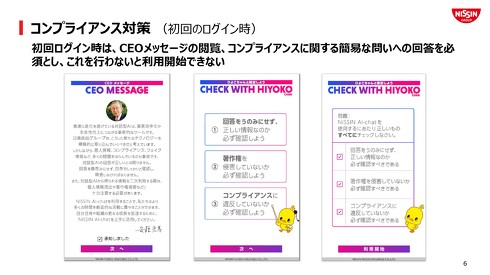

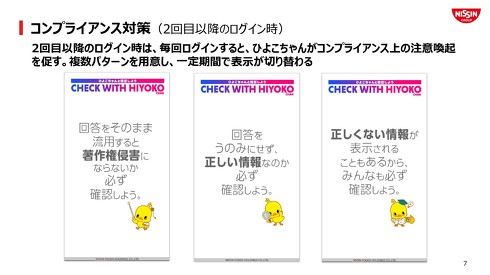

なお、日清食品内の社内ChatGPTに初めてアクセスした際には、安藤CEOのメッセージが表示されるという。こうして、社内トップが直々に生成AI技術を積極的に活用していくべき、という姿勢を示している。また「生成AIが出力した回答をうのみにしない」など、コンプライアンス上の注意を促すメッセージを表示する仕組みもあるとしている。

全社展開の前に 営業部門での先行事例とは

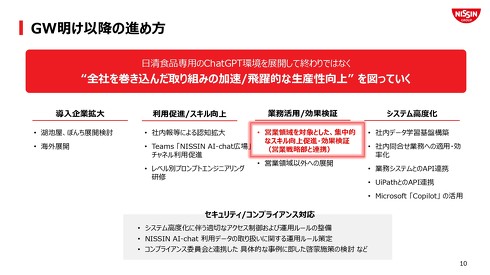

実際に社内ChatGPTを導入した後、成田さんが最初に考えたのはいかにして利用率を高めていくか、という点だ。成田さんは「使えるようになったからといって、みんながみんなこれを使うわけではない」と、利用者を広げていく取り組みの重要性を強調する。そこで成田さんがまず取り組んだのは、営業部門に集中的に入り込み、そこで成功事例を作ることだった。

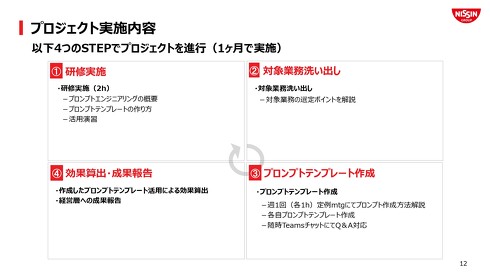

まず、北海道から九州までにある全国8ブロックにある営業拠点からプロジェクトメンバーを選任。プロンプトエンジニアリングの概要を教える研修や、AIを取り入れる業務の洗い出し、実際に使用するプロンプトのテンプレート作成、そしてそれを実際に使った効果の算出……といった取り組みを1カ月間で行った。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.