『ジャンプ』伝説の編集長が語る「21世紀のマンガ戦略」【後編】:マシリトが行く!(1/8 ページ)

» 2019年07月22日 05時00分 公開

[伊藤誠之介,ITmedia]

文化学園大学(東京・西新宿)は去る4月23日、「Dr.マシリトと語る21世紀のMANGA戦略」と題する特別講義を開催した。

文化学園大学の「デザイン・造形学科 メディア映像クリエイションコース」では、多彩なゲストが出版・映像・Webのメディア状況を3年生に向けて語る、「新しいメディアのカタチ」という授業が行われている。その一環となる今回の特別講義に、『週刊少年ジャンプ』の元編集長であり、現在は白泉社の代表取締役会長を務める鳥嶋和彦氏が登壇。記事の前編(「『ジャンプ』伝説の編集長が語る「21世紀のマンガ戦略」【前編】」)では、同大学の特別外部講師・原田央男氏との対談を通して、デジタル化で大きく変わりつつある漫画業界の現状と今後について熱く語った。

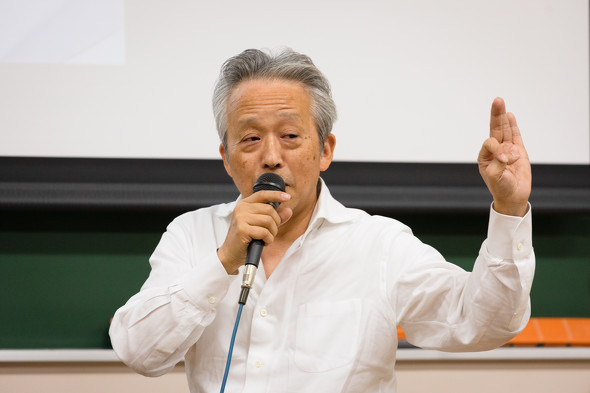

鳥嶋和彦(とりしま・かずひこ)白泉社代表取締役会長。1976年に集英社へ入社後、『週刊少年ジャンプ』編集部に配属される。編集者として鳥山明、桂正和に代表される多くの漫画家を育成。『ジャンプ放送局』や『ファミコン神拳』といった企画ページも担当し、1993年には『Vジャンプ』を立ち上げた。原稿を容赦なくボツにする“鬼編集者”としても有名で、『Dr.スランプ』のDr.マシリト、『とっても!ラッキーマン』のトリシマンなど、ジャンプ連載作品に登場するキャラクターのモデルにもしばしばなっている。著書に『ボツ〜「少年ジャンプ」伝説の編集長の“嫌われる”仕事術〜』(小学館集英社プロダクション)(以下、撮影:山本宏樹)

鳥嶋和彦(とりしま・かずひこ)白泉社代表取締役会長。1976年に集英社へ入社後、『週刊少年ジャンプ』編集部に配属される。編集者として鳥山明、桂正和に代表される多くの漫画家を育成。『ジャンプ放送局』や『ファミコン神拳』といった企画ページも担当し、1993年には『Vジャンプ』を立ち上げた。原稿を容赦なくボツにする“鬼編集者”としても有名で、『Dr.スランプ』のDr.マシリト、『とっても!ラッキーマン』のトリシマンなど、ジャンプ連載作品に登場するキャラクターのモデルにもしばしばなっている。著書に『ボツ〜「少年ジャンプ」伝説の編集長の“嫌われる”仕事術〜』(小学館集英社プロダクション)(以下、撮影:山本宏樹) 原田央男(はらだ・てるお)大学在学中に漫画批評同人サークル「迷宮」を仲間と共に結成し、1975年から開催されている日本初の漫画同人誌即売会「コミックマーケット」の初代代表となった。以後“霜月たかなか”のペンネームで、漫画・アニメーション関連の記事や著作を執筆するフリーライターとして活躍し、鳥嶋和彦氏とは『こちら葛飾区亀有公園前派出所大全集 Kamedas』を始めとして、その下でムックや書籍の編集・執筆に多く携わっている。著書に、霜月たかなか名義の『コミックマーケット創世記 (朝日新書)』など

原田央男(はらだ・てるお)大学在学中に漫画批評同人サークル「迷宮」を仲間と共に結成し、1975年から開催されている日本初の漫画同人誌即売会「コミックマーケット」の初代代表となった。以後“霜月たかなか”のペンネームで、漫画・アニメーション関連の記事や著作を執筆するフリーライターとして活躍し、鳥嶋和彦氏とは『こちら葛飾区亀有公園前派出所大全集 Kamedas』を始めとして、その下でムックや書籍の編集・執筆に多く携わっている。著書に、霜月たかなか名義の『コミックマーケット創世記 (朝日新書)』など講義の後半は鳥嶋氏の希望により、聴講者からの質問に鳥嶋氏が直接回答する形で講義が進行した。読者ターゲットでもある大学生から生の意見を聴きたかったという鳥嶋氏は、編集志望者も多くいた生徒たちに対して率直な言葉で自身の思いを伝え、講義はさらに盛り上がった。

『ONE PIECE』は売れないと思っていた

関連記事

『ジャンプ』伝説の編集者が「最初に出したボツ」 その真意とは?

『ジャンプ』伝説の編集者が「最初に出したボツ」 その真意とは?

『週刊少年ジャンプ』で、『DRAGONBALL』(ドラゴンボール)や『Dr.スランプ』(ドクタースランプ)の作者・鳥山明さんを発掘した漫画編集者の鳥嶋和彦さん。鳥嶋さんの代名詞である「ボツ」を初めて出したときの状況と、その真意を聞いた。 「これさぁ、悪いんだけど、捨ててくれる?」――『ジャンプ』伝説の編集長が、数億円を費やした『ドラゴンボールのゲーム事業』を容赦なく“ボツ”にした真相

「これさぁ、悪いんだけど、捨ててくれる?」――『ジャンプ』伝説の編集長が、数億円を費やした『ドラゴンボールのゲーム事業』を容赦なく“ボツ”にした真相

鳥山明氏の『DRAGON BALL(ドラゴンボール)』の担当編集者だったマシリトこと鳥嶋和彦氏はかつて、同作のビデオゲームを開発していたバンダイに対して、数億円の予算を投じたゲーム開発をいったん中止させた。それはいったいなぜなのか。そしてそのとき、ゲーム会社と原作元の間にはどのような考え方の違いがあったのか。“ボツ”にした経緯と真相をお届けする。 『ジャンプ』伝説の編集長が、『ドラゴンボール』のゲーム化で断ち切った「クソゲーを生む悪循環」

『ジャンプ』伝説の編集長が、『ドラゴンボール』のゲーム化で断ち切った「クソゲーを生む悪循環」

『ドラゴンボール』の担当編集者だったマシリトはかつて、同作のビデオゲームを開発していたバンダイのプロデューサーに対して、数億円の予算を投じたそのゲーム開発をいったん中止させるという、強烈なダメ出しをした。ゲーム会社と原作元の間にはどのような考え方の違いがあったのか。「クソゲーを生む悪循環」をいかにして断ち切ったのか? 『ジャンプ』伝説の編集長は『ドラゴンボール』をいかにして生み出したのか

『ジャンプ』伝説の編集長は『ドラゴンボール』をいかにして生み出したのか

『ドラゴンボール』の作者・鳥山明を発掘したのは『週刊少年ジャンプ』の元編集長である鳥嶋和彦さんだ。『ドラゴンクエスト』の堀井雄二さんをライターからゲームの世界に送り出すなど、漫画界で“伝説の編集者”と呼ばれる鳥嶋さん。今回は『ドラゴンボール』がいかにして生まれたのかをお届けする。 『ジャンプ』伝説の編集長が語る「21世紀のマンガ戦略」【前編】

『ジャンプ』伝説の編集長が語る「21世紀のマンガ戦略」【前編】

『ジャンプ』伝説の編集長、マシリトこと鳥嶋和彦氏が21世紀のマンガの在り方を余すところなく語った前編――。 『ジャンプ』伝説の編集者が『Dr.スランプ』のヒットを確信した理由

『ジャンプ』伝説の編集者が『Dr.スランプ』のヒットを確信した理由

鳥山明さんの才能を発掘した伝説の編集者・鳥嶋和彦さんが、コミケ初代代表の霜月たかなかさん、コミケの共同代表の一人で、漫画出版社の少年画報社取締役の筆谷芳行さんの3人がトークイベントに登壇した。 『ジャンプ』伝説の編集長は『ドラゴンボール』をいかにして生み出したのか

『ジャンプ』伝説の編集長は『ドラゴンボール』をいかにして生み出したのか

『ドラゴンボール』の作者・鳥山明を発掘したのは『週刊少年ジャンプ』の元編集長である鳥嶋和彦さんだ。『ドラゴンクエスト』の堀井雄二さんをライターからゲームの世界に送り出すなど、漫画界で“伝説の編集者”と呼ばれる鳥嶋さん。今回は『ドラゴンボール』がいかにして生まれたのかをお届けする。 「最近の若い奴は」と言う管理職は仕事をしていない――『ジャンプ』伝説の編集長が考える組織論

「最近の若い奴は」と言う管理職は仕事をしていない――『ジャンプ』伝説の編集長が考える組織論

『ドラゴンボール』の作者・鳥山明を発掘したのは『週刊少年ジャンプ』の元編集長である鳥嶋和彦さんだ。漫画界で“伝説の編集者”と呼ばれる鳥嶋さん。今回は白泉社の社長としていかなる人材育成をしてきたのかを聞き、鳥嶋さんの組織論に迫った。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

Special

PR注目記事ランキング

アイティメディアからのお知らせ

SpecialPR

SaaS最新情報 by ITセレクトPR

あなたにおすすめの記事PR