行政にアジャイルなITプロジェクトは実現可能か? 市川市・高山市の「窓口改革」から学ぶポイント:IT活用で変化する自治体の今(2/3 ページ)

企画から半年で25部署を巻き込む、高山市の「おくやみ窓口」プロジェクト

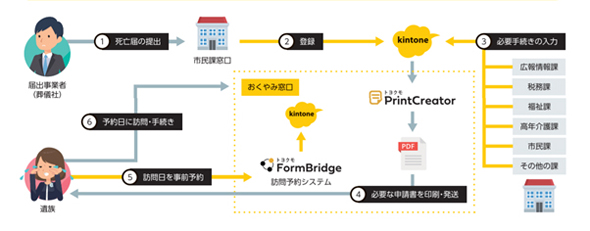

次に、高山市の事例を紹介する。高山市では、ローコード開発ツールを用いた「おくやみ窓口システム」の作成に取り組んでいる。おくやみ窓口システムとは、住民が死亡した際に遺族が行う行政手続を効率化するためのものだ。

死去に伴う各種手続は、本人が亡くなっているため、親族が必要な手続を確認しなければならない。自治体側の関係部署が多岐にわたるため、一度の役所訪問で完了できないケースも多く、親族にとって大きな負担となっている。社会的に死亡者数の増加が予測されており、自治体側の対応コストも含めて、多くの自治体で共通の課題である。

そこで高山市は、市民の死亡届が提出されたタイミングで、遺族にとって必要となる手続を関係部署に回答させることで集約し、市役所訪問時にワンストップでの手続を可能とするシステムの構築を目指すことにした。利用者の利便性向上を実現し、全国の自治体が導入しやすいモデルケースの創出を掲げている。

そのシステムの基盤としてもローコード開発ツールが選択された。市職員がシステムの作成、25にも及ぶ関係部署への操作説明を行い、実証実験にこぎつけた。この実証実験を通じ、市民の待ち時間を最大約40%削減と大幅な効果があると結論付け、本番稼働に向けた準備が進んでいる。

驚くべきは高山市のスピードだ。本実証実験を企画した職員がローコード開発ツールを知ったのは19年10月である。その後11月に企画を立案し、市長に事業提案を行い承諾を得る。12月には実証実験を実施する旨の意思決定を行い、翌年1月6日には市長自らが記者向けに発表。1月に高山市職員によるシステム構築や関係部署への操作説明等を実施、2月に実証実験を実施した。さらに、3月に効果検証を終え、成果報告と今後の展望をプレスリリースしている。ここまでのプロセスを半年間でやりきっている。

2つの事例から学ぶ、自治体が高速なプロジェクトを実現する秘訣

自治体のITプロジェクトでは、通常はこのようなスピード感で物事は動かない。RFIや予算要求、プロポーザルの実施などのステップを踏むため、準備だけで1年以上かかってしまうケースがほとんどだ。

一方で、市川市は2〜3カ月に1度のサイクルで新たなLINEでのオンライン申請サービスをリリースし、高山市は着想からわずか半年で25もの部署を巻き込む実証実験に成功して、本運用に向けた準備フェーズに入っている。社会の変化が激しい現在においては、素早く対応できることが自治体の強みとなるだろう。そこで、これらの自治体が短期間のうちにアウトプットを出している要因は何か、3つの観点から考察したい。

1つ目は、民間企業と連携した「実証実験」の戦略的な活用である。市川市、高山市ともに、最初から本番運用とせず、実証実験による効果検証を行っている。行政機関である自治体は民間企業との契約にあたり癒着等が生じないよう、公平な競争環境の担保が求められる。そのため、入札やプロポーザル等のプロセスを経て契約先企業の選定を行う必要がある。

それ自体には一定の合理性があるが、プロジェクトを素早く動かしていく上では足かせになっている側面もあるだろう。特定の企業の技術を利用したいという目算が自治体側にあったとしても、所定の調達プロセスを経ねば契約できないためだ。

民間企業側がリソースを無償提供する形の実証実験であれば、契約行為が発生しないため、任意の企業とタッグを組むハードルが下がる。もちろん、住民に説明できる合理的な理由は必要であるが、基本的には自治体と企業による覚書の締結の簡易なステップで進めることができる。

さらに、実証実験の主たる目的は効果の「検証」であるため、失敗への許容度が大きい。自治体は公金で運営されていることもあり、政策の失敗があれば議会等で糾弾されやすい。そのため、役所内部では新しいチャレンジよりも失敗しないことを優先する風潮や圧力も存在するが、実証実験という体裁を取ることはこのような圧力を回避する策としても有効だ。

2つ目はトップによる号令である。市川市は村越市長就任後、トップダウンの指示によってプロジェクトが発足したため、庁内関係者を巻き込みやすい流れができていただろう。一方、高山市のおくやみ窓口システムは行政経営課職員の着想からスタートしているが、市長自ら記者に対して実証実験を行うことを事前に発表している。実は市長が発表したこの時点では、まだ実証実験に用いるシステムの構築も終わっていない状況であった。一見すると、成功の確証がないことについて市長が対外的に発表するのはリスクを伴うようにも感じられるが、この効果は何であろうか。

高山市は、17年度に市の窓口業務改革を目的に設立された庁内ワーキンググループを中心に、関係する25もの部署を巻き込んで実証実験を行った。これだけの関係部署があれば、協力依頼に対して後ろ向きな部署があってもおかしくないが、トップ自らが実施を宣言することで、庁内全体での「実験ではなく、実現させるという意識」の創出に成功したと考えられる。並列関係の複数部署に協働を求める場合、特に調整の難航が予見される場合には、上位者というカードをうまく使うことも選択肢に入れておくのが良いだろう。

なお、高山市は実証実験の開始だけでなく、成果報告についても即座にプレスリリースを出している。通常、さまざまな調査や実証実験は、「やりっぱなし」となることが非常に多い中で、なぜ高山市はこのような対応を行っているのか。

この狙いは、常に最新の情報を市民に周知して理解を得る、つまり主権者たる市民からの評価を獲得することだ。新しい取り組みを始めるにあたり、内部で反対する職員がいたとしても、雇用主である市民から評価されていることが分かると賛成派に変わらざるを得ない。つまり、対外的に実証実験の成果を発信することは、問い合わせやメディアへの掲載、さまざまな方面からの講演依頼が増加することにつながり、外部の味方を増やし、内部の意識を醸成させて、取り組みを加速させる上でも有効である。

3つ目は、システム部門と現場部門のITキーマンがタッグを組んで進めることだ。ローコード開発ツールを用いて業務システムを内製化する際には、2つのアプローチが考えられる。1つは現場職員が自らシステムを開発する方法、もう1つはシステム部門がシステムを開発して現場に提供する方法である。

多くの自治体において後者の手法は困難であろう。理由として、自治体においてはシステム部門の職員もジョブローテーションによって数年ごとに入れ替わっていく上、人員も少ないため、庁内のシステム開発を一手に引き受け続けるのが困難だからだ。現場の職員が自らシステムを開発する方法を採りつつ、人事異動があってもシステムが持続的に活用されるためのルールを決めて運用するのが現実的である。

その際に、IT導入を推進するシステム部門の目線に立つと、現場部門のITに強い人といかにタッグを組めるかが重要だ。表計算ソフトの関数やマクロを得意として、業務効率化を行ってきたような職員は、ローコード開発ツールについても習得が早い。その上、現場の業務も知っているため、業務フローの再設計とシステム開発の双方を担える人材である。このようなキーマンを巻き込みつつ、システム部門がサポートするという体制にすることで、プロジェクトのスピードと成功確率を高めることができるのだ。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

Special

PR注目記事ランキング

高山市「おくやみ窓口システム」 実証実験の概要図

高山市「おくやみ窓口システム」 実証実験の概要図