年収が半減!? “働かない60代社員”を増やす、再雇用制度のひずみ:改正高齢法の実情(2/3 ページ)

再雇用制度のひずみ 「働かない再雇用者」問題

その結果、再雇用制度の問題点や課題などのひずみも生じている。一つは公的年金支給開始期間が延びるのに伴い、年々定年到達者の再雇用を希望する割合が増え、かつバブル期に大量入社した人員構成上最も多い層が定年を迎え、人件費の増加を招いていること。そして最大ともいえる問題は、再雇用者の働く意欲が低下していることだ。

こうした話はあらゆるところで聞こえてくる。例えば再雇用制度を長く続けてきた大手部品メーカーでは再雇用を選択する人が定年者の8割を超えるようになった。同社の人事担当役員は「給与が半減したことで、もう現役じゃないから忙しく働く必要もないし、難しい仕事は若い者に任せようと、肩の荷を下ろした気分になる人が増えてしまう」と語る。

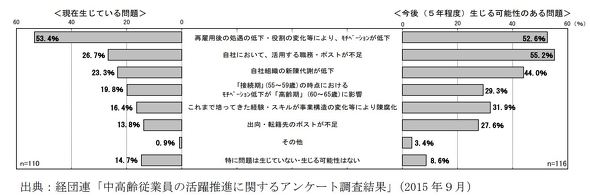

経団連の調査によると自社の高齢社員に関して生じている問題として「再雇用後の処遇の低下・役割の変化などにより、モチベーションが低下」と回答した企業が最も多く53.4%に上る。

雇用確保措置を履行するためにとった給与の引き下げや職務の変更などの施策が逆にシニア社員のモチベーションの低下を引き起こしている。働く意欲が低いシニアが増えれば培った能力の発揮や後進の指導どころか職場に悪影響を与え、企業の生産性にとってもマイナスとなる。

興味深いのは「『接続期』(55〜59歳)の時点におけるモチベーションの低下が『高齢期』(60〜65歳)に影響」を与えていると回答した企業が19.8%もあったことだ。50代社員の意欲を失わせている制度の一つが、一定年齢に達すると強制的に役職を降ろされる「役職定年制度」だ。導入の目的は後輩にポストを譲ることで組織の新陳代謝を図ることと人件費削減の2つだ。一般的に55歳で課長・部長職を降り、その後は定年まで一兵卒で働くことになる。

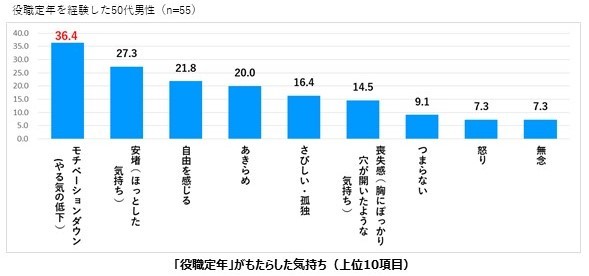

定年後研究所が「役職定年」を経験した50代の心境を聞いた調査によると、36.4%が「モチベーションダウン(やる気の低下)と答え、「諦め」(20.0%)、「さびしい・孤独」(16.4%)と感じた人も少なくない。

役職定年は本来、60歳定年を機にリタイアすることを前提に設けられた制度であるが、再雇用制度下でも存続し、結果として役職定年でモチベーションが下がり、それを引きずる形で再雇用に突入し、さらにモチベーションを低下させるという悪循環に陥っている。

またモチベーションの低下は若手社員にも悪影響を与えている。前出のパーソル総合研究所の調査によると、シニア人材の「仕事の不透明さ」(同じ組織にどんな役割・仕事をしているのかよく分からないシニア社員がある)がある職場では、ない職場に比べて20〜40代社員の転職意向が25.5ポイント高い。またシニア人材が「疎外された状況」(私の職場では孤立しているシニア社員がいる)にある職場では、ない職場に比べて転職意向が26.1ポイント高かった。しかも20代社員ほどその傾向が強い。

シニア社員の不活性化が職場の雰囲気を悪化させ、現役社員の生産性にも影を落としていることが推測される。

関連記事

「働かないおじさん」と本気で向き合い、解決するには

「働かないおじさん」と本気で向き合い、解決するには

自社のミドルシニアが「働かないおじさん」となってしまっている――そんな場合、どのような対策ができるでしょうか。行動変容を促すための、5つのポイントを紹介します。 実は真面目? 現代的な「働かないおじさん」5つのパターン

実は真面目? 現代的な「働かないおじさん」5つのパターン

「働かないおじさん」という言葉を目にする機会が増えた。「窓際族」と呼ばれた時代とは違い、現在は「本人としては、真面目にコツコツやっている」人が多いと、筆者は解説する。現代的な「働かないおじさん」5つのパターンとは? 「氷河期の勝ち組」だったのに……40代“エリート課長”に迫る危機

「氷河期の勝ち組」だったのに……40代“エリート課長”に迫る危機

自分をエリートだと信じて疑わなかったサラリーマンが、社内の方針転換により出世のはしごを外されることがある。エリート意識や、能力主義への妄信が生む闇とは──? “スーツ姿の客”がネットカフェに急増 カギは「PCなし席」と「レシートの工夫」

“スーツ姿の客”がネットカフェに急増 カギは「PCなし席」と「レシートの工夫」

コロナ禍で夜間の利用者が激減し、インターネットカフェ業界は大きな打撃を受けた。そんな中、トップシェアを誇る「快活CLUB」では、昼にテレワーク利用客を取り込むことに成功、売り上げを復調させた。そのカギは「PCなし席」と「レシートの工夫」にあるという。どういうことかというと……。 「全員70歳まで雇用は難しい」──改正高齢法から1年、明らかになる企業のホンネ

「全員70歳まで雇用は難しい」──改正高齢法から1年、明らかになる企業のホンネ

70歳までの就業機会の確保を努力義務とする改正高年齢者雇用安定法(高齢法)が2021年4月に施行されて1年が経過した。企業の対応の現状や、担当者が抱えるホンネとは? 人事ジャーナリストの溝上憲文氏が解説する。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

Special

PR注目記事ランキング