ECのレコメンド機能、商品訴求だけでは不十分 購入につなげる「他の要素」とは:グッドパッチとUXの話をしようか(2/2 ページ)

利活用イメージやシーンの押し出しは、実店舗での手法と似ている

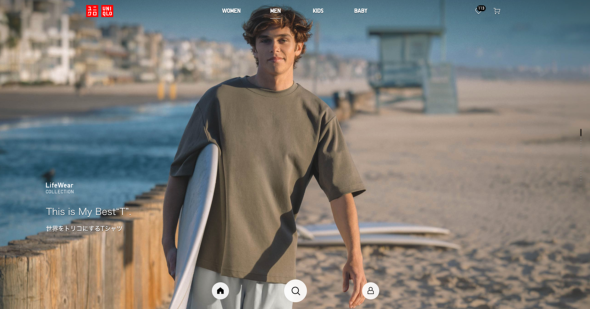

以下は、そんなユニクロの公式Webサイトのトップページです。

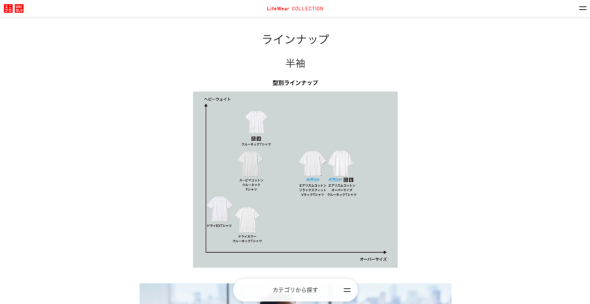

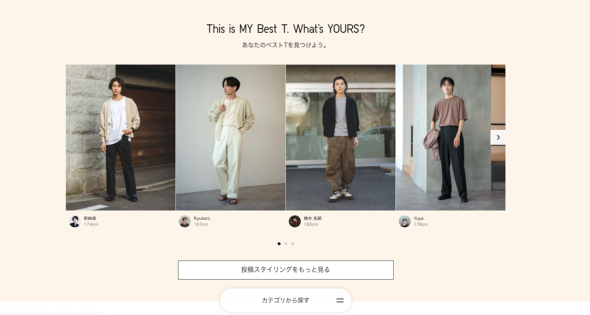

商品一覧のような表示にはなっておらず、シーンの提案に近いスタイリングが前面に押し出されています。クリックすると「短い動画」「サイズ感ごとに整理されたラインアップ」「コーディネート例」などが表示され、そこから商品ページに飛ぶことができます。

ニトリのECサイトも、ファーストビュー(Webページにたどり着いた際に最初に見える範囲)には商品一覧がありません。「春色で暮らす」といった季節に合ったコンテンツや、「おすすめ特集」が配置され、利活用シーンの提案が徹底されています。

このようにシーンやライフスタイルを提案し、そこから商品を紹介するのは一見新しい手法のように感じますが、見方を変えると、実店舗で行われていることをECに適用しているともいえます。

IKEAやニトリなどのインテリアショップで、部屋をまるっとコーディネートしたブースを見たことがある人は多いでしょう。ライフスタイルやくつろぎ方の提案を通して商品を紹介する、これは先述したストーリーの提示にほかなりません。

また、最近ではSNSを用いて動画配信を行い、そこから購入できる「ソーシャルコマース」にも注目が集まっています。動画での商品紹介は、試着や試用をせずとも、使用感の想像がつきやすいという特徴があります。

紹介している人やブランドそのもののファンになってもらえる可能性もあり、「お気に入りの人が紹介しているものだから買いたい」という思考も生まれやすくなっています。

価格やスペックなど、比較検討しやすい情報ではなく、別の情報で価値を感じてもらう──ここまで紹介した例は、どれも商品提示から一歩踏み込んだ情報を提供し、ユーザーの共感を得ています。ユーザーに共感してもらえる情報をどう提供するか。これは今後のパーソナライズやレコメンドのポイントになるのではないでしょうか。

優れたECは「購入後」の体験までフォローしている

ユーザーの購入体験という点で、もう一つ注目したいポイントがあります。それは「購入後」まで意識を向けられているかという点です。

ECは一度利用したら終わりということはあまりないでしょう。消耗品がなくなったら再度同じものを買う、はたまた別の商品を買う。企業としても、繰り返し買ってもらい、商品やEC自体に愛着や信頼を抱いてもらうことが中長期的な利益につながります。

そこで、ユーザーがECや商品を使いこなす余地や、商品を通して「自分のなりたい姿」に近づける余地を作ることで、繰り返しそのサービスに戻る意義を生み出せるかが重要になります。

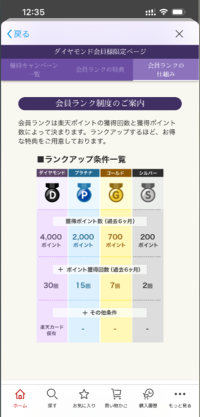

例えば「ロイヤリティプログラム」は、ECの利用継続を促す代表的な施策でしょう。下図は楽天市場の会員ランク制度です。このように利用状況に応じてユーザーに特典や限定情報を提供する仕組みをロイヤリティプログラムと呼びます。

こうしたプログラムがあると、単に継続購入を促すだけでなく、ユーザーが自発的にさらにうまく使いこなす方法を探すようになります。

場合によっては、うまく利用できていることをSNSやブログなどでアピールしてくれる、アンバサダー的なユーザーを生むこともできるでしょう。先述したAISASのフレームで言えば「Share」にあたる部分といえます。実際、楽天市場に関しては、効率的なポイントのため方をSNSやブログで発信しているユーザーも少なくありません。

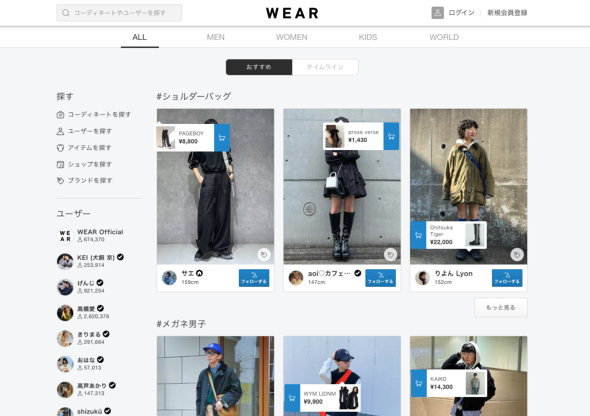

ユーザーが宣伝につながるコンテンツを生み出しているという点では、ZOZOが展開するファッションコーディネートアプリ「WEAR」も見逃せません。このアプリは、ユーザーが自分のコーディネートを投稿する場所になっています。

ここではどの商品を着こなしているかをタグ付けでき、他のユーザーのコーディネートに「いいね」やコメントで反応することもできます。投稿を閲覧する人は、コーディネートにタグ付けされた商品を、ZOZOTOWNのECへ見に行くことができ、そのまま購入できる仕組みです。これも先述したソーシャルコマースの一つといえます。

いいねやコメントがもらえることが、投稿しているユーザーの自信になり、投稿を閲覧している人も新たなコーディネート、スタイリングの可能性を見つけられる場になっています。

単に商品を購入するのではなく、買った商品をうまく使いこなして自分のなりたい姿に近づく、これもまたある種のストーリーをうまく提示している例といえるのではないでしょうか。

このように「購入後」の体験までしっかりと設計されていることで、累積的な体験を作ることも可能になります。繰り返し買うだけでなく、そのECサイトで買うことの意義を作り出したり、ファンになって使い続けてもらう。

記事前半で説明した、1回の購入体験へのアプローチ、そして継続利用のアプローチ、購入体験にフォーカスすると、ユーザーに愛される情報提供(レコメンド)やサービス作りにつながると考えています。

ドリルではなく、穴がある暮らしをユーザー自らが築けるか

マーケティングの世界では、有名な格言「ドリルを買う人がほしいのはドリルではない、穴が欲しいのである」というものがあります。

それを今の時代のECに当てはめて考えると、求められている体験は、以下の点にまとめられるのではないでしょうか。

- (改めてにはなるが)ドリルの先にあるユーザーが本当に必要としていること(つまり穴)に目を向けられていること

- 穴やその穴がある暮らしを提案することで、押し売られた形ではなく、自ら取捨選択して生活をよくできるような購買ができること

- 自分に合ったライフスタイルをユーザーが自ら磨き続けられること

「良いECの体験」とは、単なる商品提示のようなユーザーとの単発の接点にとどまらず、ユーザーが自ら「こういう使い方してみたい、こんなふうに見せてみたい」「これができるならこんな暮らしもできそうだ」と想像を膨らませて、結果的に商品を買えるような奥行きのある体験です。

そして、その体験を設計するにはユーザーの思考や生活を想像することが不可欠でしょう。購入の先にある思考や生活の考慮が、売り上げと体験の両方をより良くし、事業者・ユーザーそれぞれにとって「最高」のECを生み出すといえるのではないでしょうか。

関連記事

なぜ、人は飲み会後にカラオケに吸い込まれるのか 「7つの欲求」から分析

なぜ、人は飲み会後にカラオケに吸い込まれるのか 「7つの欲求」から分析

なぜ、人は飲み会後にカラオケに行きたくなるのでしょうか? そして、なぜカラオケはこんなにも人々を魅了するのでしょうか? 人間が持つ「7つの欲求」から分析していきましょう。 ガンダムは「複雑で初心者に不向き」なのに、なぜ新規ファンが増え続けるのか

ガンダムは「複雑で初心者に不向き」なのに、なぜ新規ファンが増え続けるのか

1月26日、劇場版『機動戦士ガンダムSEED FREEDOM』が公開されました。ガンダムはシリーズも多く、ストーリーも複雑で初心者に不向きなように思う。にもかかわらず、なぜ新規ファンが増え続けるのかというと…… 三日坊主にはなれない? Duolingoの「離脱ユーザー」を引き戻す画期的な仕組み

三日坊主にはなれない? Duolingoの「離脱ユーザー」を引き戻す画期的な仕組み

今年の抱負の常連でもある、語学学習ですが、三日坊主になってしまう人も多いのではないでしょうか。語学学習アプリ「Duolingo」はサービス内で、離脱ユーザーを引き戻す画期的な仕組みを整えています。どんな体験が待っているのかというと…… パンはどこでも買えるのに、3990円のサブスクがなぜ人気? UX観点からワケを考える

パンはどこでも買えるのに、3990円のサブスクがなぜ人気? UX観点からワケを考える

パンのサブスク「パンスク」が人気だ。毎月8個程度のパンが入って、3990円(送料込み)と決して安くはない。パンはスーパーマーケットやコンビニ、近くのパン屋、どこでも買えるがなぜ今、パンのサブスクが人気なのだろうか? UXデザイナーの筆者が解説します。 なぜ人は「ゼルダの伝説」にハマるのか? マリオのユーザー体験と比較して分かったこと

なぜ人は「ゼルダの伝説」にハマるのか? マリオのユーザー体験と比較して分かったこと

5月12日に発売された「ゼルダの伝説」の最新作が、発売たった3日で世界販売本数1000万本を突破した。30年以上も愛されるゲームの魅力とはなにか? なぜ人は「ゼルダの伝説」にハマるのか? ユーザー体験(UX)の観点からひも解いていく。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

Special

PR注目記事ランキング