北大阪急行延伸で「箕面」が激変 あえて“町外れ”に地下鉄を呼び込んだ、これだけの理由:宮武和多哉の「乗りもの」から読み解く(2/3 ページ)

新駅開業で見込む「3227億円」の経済波及効果

箕面市が新しい街の開発に力を注ぐ理由、それは「旧来の市街地に開発の余地がない」ことに起因する。

箕面の街はもともと山あいの小さな街(豊能郡箕面村)だった。箕面有馬電気軌道(現在の阪急電鉄の前身)が1910年に箕面線を開業させてから、箕面駅・牧落駅・桜井駅の3駅周辺で開発が始まり、なかでも箕面駅周辺に中心街が形成されていった。

いまの中心街は大正・昭和初期から高度成長期までの地域の成長を支えてきたが、国道171号から離れていることもあって、道路が狭い住宅街も多い。かつ、高度成長期に建設した公団住宅街や商店が多く、何かと再開発がやりづらい。少なくとも、この地域がこれからの箕面市の伸び代となるのは難しそうだ。

一方で箕面萱野駅・箕面船場阪大前駅周辺のエリアは、1948年の萱野村併合で発足した「箕面町」の一部となり、その8年後にさらに東側の豊川村を編入した際に、「箕面市」となった。もともと市域でなかったこともあり、先日まで北大阪急行の終点であった千里中央駅(豊中市)への路線バスでつながる吹田市や、大阪市とのつながりも強かったという。

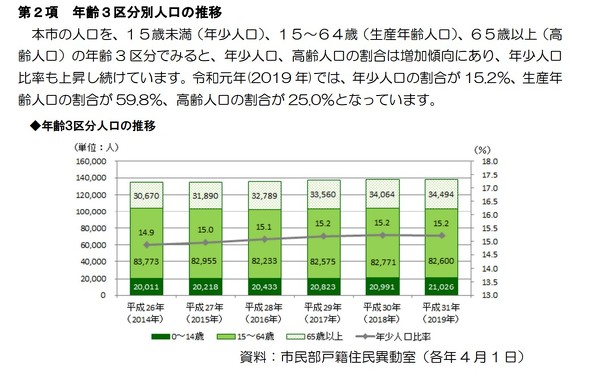

周辺は未用途の土地も多く、空き物件も大阪市内よりはお手頃だ。箕面市は空いた宅地への転入を増加させるべく、「箕面市子どもプラン」(赤ちゃんの定期健診の助成、小学校低学年からの英語教育やICT教育の導入など)を掲げ、子育て世代の転入による人口の増加を維持してきた。いわば、過去20年間の伸び代であり、これからも伸び代となり得るエリアだ。

箕面市は「中心街は衰退・高齢化。新しい街は発展・子育て世代が中心」という状態が続いており、萱野・船場へのインフラ投資(鉄道延伸)は、バランスがとれた状態での人口維持・税収確保のためにも重要だ。

箕面市の試算では、新駅2駅ともに人口が4500人増加し、人口増や雇用増によって3227億円の経済波及効果を見込んでいるという(箕面市議会・令和5年6月22日定例会にて)。「さすがに盛りすぎ!」と言いたくなる試算ではあるが、現状での新駅周辺を見る限り、少なくとも延伸費用874億円(箕面市の拠出額+国の補助、北大阪急行の負担額などを含む)を回収できるだけのメリットはあるだろう。

関連記事

1時間に90本離着陸――なぜ、羽田ばかり超過密に? 「第三空港」「成田リニューアル」の可能性は

1時間に90本離着陸――なぜ、羽田ばかり超過密に? 「第三空港」「成田リニューアル」の可能性は

北陸新幹線・敦賀延伸 迫る「対東京シフト」の大転換

北陸新幹線・敦賀延伸 迫る「対東京シフト」の大転換

2024年3月16日に北陸新幹線・金沢駅〜敦賀駅間が延伸開業する。新しい新幹線は、これまでの観光の需要に加えて、ビジネスでの出張移動なども期待されている。敦賀延伸で、福井県のビジネスパーソンの移動に変化が起き、さらに対首都圏シフトが進むのだろうか。 話し合い拒否で長引く「JR西VS.自治体」の攻防 「乗客1日13人」の芸備線、存廃の行方は?

話し合い拒否で長引く「JR西VS.自治体」の攻防 「乗客1日13人」の芸備線、存廃の行方は?

臨海部と東京駅を“ボーン”とつなぐ「新地下鉄」 なぜ運営が「りんかい線」事業者に?

臨海部と東京駅を“ボーン”とつなぐ「新地下鉄」 なぜ運営が「りんかい線」事業者に?

70億円の赤字想定 北陸新幹線・延伸ともに爆誕した「ハピラインふくい」の今後を占う

70億円の赤字想定 北陸新幹線・延伸ともに爆誕した「ハピラインふくい」の今後を占う

2024年3月16日、新しい鉄道会社「ハピラインふくい」の路線が開業した。ハピラインふくいの今後の経営環境は、課題が山積している。期待と不安が入り交じるハピラインふくいの今後を探りつつ、北陸3県ごとの第三セクター鉄道の課題についても整理してみよう。 京葉線の「通勤快速廃止」 責任は本当に鉄道会社だけなのか

京葉線の「通勤快速廃止」 責任は本当に鉄道会社だけなのか

東京駅から羽田空港がたった18分! 「羽田空港アクセス線」でどうなる? 京急・東京モノレール

東京駅から羽田空港がたった18分! 「羽田空港アクセス線」でどうなる? 京急・東京モノレール

東京駅〜羽田空港間を結ぶ鉄道「羽田空港アクセス線」(仮称)が、2023年6月から工事に入る。首都圏の広い範囲から羽田へ乗り換えることなくアクセスが可能に。現状移動を担う京急・東京モノレールへの影響はあるのだろうか。 ベンチャー航空「トキエア」 “したたか”な戦略も、就航延期を繰り返すワケ

ベンチャー航空「トキエア」 “したたか”な戦略も、就航延期を繰り返すワケ

航空会社「トキエア」が新潟空港〜札幌・丘珠空港で同社初の航路を開設する。その戦略は非常に“したたか”だが、何度も就航延期を繰り返す。背景には深い事情がある……。 東京BRTは巨大タワマン街「晴海フラッグ」の足になれるか 立ちはだかる4つの課題

東京BRTは巨大タワマン街「晴海フラッグ」の足になれるか 立ちはだかる4つの課題

総額648億円 JR東の赤字路線、原因は「収入が少ない」だけじゃない

総額648億円 JR東の赤字路線、原因は「収入が少ない」だけじゃない

大阪・金剛バス、なぜ全線廃止に? 自治体の責任と運転手の過酷な勤務実態

大阪・金剛バス、なぜ全線廃止に? 自治体の責任と運転手の過酷な勤務実態

大阪府の南東部を拠点とする「金剛バス」が全線廃止。背景には、自治体の責任と運転手の過酷な勤務実態がある……。 「入社祝いで400万円」それでも足りないバス運転手 3つの元凶は?

「入社祝いで400万円」それでも足りないバス運転手 3つの元凶は?

北海道新幹線は「函館駅乗り入れ」なるか? 課題は山積み

北海道新幹線は「函館駅乗り入れ」なるか? 課題は山積み

北海道新幹線は「函館駅乗り入れ」なるか? 大泉新市長の元、取り組みが進められるが課題は山積み。どうなる? 北総鉄道、前年の“大幅値下げ”後に「赤字447億円」を完済 実現できた理由は?

北総鉄道、前年の“大幅値下げ”後に「赤字447億円」を完済 実現できた理由は?

北総線がピーク時の「赤字447億円」を完済。22年の10月に「通学定期を最大64.7%引き下げ」「普通運賃を最大100円引き下げ」という運賃改定に踏み切り、話題を呼んだ。なぜ今の今まで、劇的に運賃を下げられなかったのか。 100円稼ぐのに「海鮮丼」並みの経費…… 北海道・留萌から「鉄道消滅」の理由

100円稼ぐのに「海鮮丼」並みの経費…… 北海道・留萌から「鉄道消滅」の理由

2023年3月末、留萌市から鉄道が消滅する。かつては一大ターミナルだった「留萌駅」。なぜ消滅に至ったのか、乗り物全般ライターの宮武和多哉氏が解説する。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

Special

PR注目記事ランキング