味ぽん、SNS分析で「顧客の声」可視化 新たなインサイトどう見つけた?:後編(1/4 ページ)

【注目】ITmedia デジタル戦略EXPO 2024夏 開催決定!

生成AIでデジタル戦略はこう変わる AI研究者が語る「一歩先の未来」

【開催期間】2024年7月9日(火)〜7月28日(日)

【視聴】無料

【視聴方法】こちらより事前登録

【概要】元・東京大学松尾研究室、今井翔太氏が登壇。

生成AIは人類史上最大級の技術革命である。ただし現状、生成AI技術のあまりの発展の速さは、むしろ企業での活用を妨げている感すらある。AI研究者の視点から語る、生成AI×デジタル戦略の未来とは――。

この記事は、博報堂グループが運営するBIZ GARAGEが2024年4月5日に掲載した「ウェビナーレポート AIで見える化!パーパス共有の実態〜「味ぽん」が挑んだ、SNS“声”分析〜 (後編)」に、編集を加えて転載したものです(無断転載禁止)。

2024年1月11日、パーパスの策定および実践をいかにビジネス成果につなげるかをテーマにウェビナーを実施しました。

ウェビナーでは、発売60周年のロングセラーブランド「味ぽん」のブランド担当者 Mizkanの伊山裕人氏が登壇。大量のSNSデータをAIで分析することで、ブランドの潜在的な新たな価値を発見できたという「パーパス・アクション・サイクル」を活用した取り組み事例について語っていただきました。

後編の本記事では、ウェビナーの内容から、パーパスに基づく企業活動をビッグデータ×AIで支援する「パーパス・アクション・サイクル」の「味ぽん」での活用事例、インナーブランディングでの応用事例などについてご紹介します。

登壇者

山田 聰(博報堂ブランド・イノベーションデザイン)

和泉 舞(博報堂ブランド・イノベーションデザイン)

伊山 裕人(Mizkan マーケティング本部)

※社名・肩書はセミナー開催時のもの

<前編:「パーパス作りっぱなし問題」なぜ多発? 背景に2つの要因>

「X」の投稿からどんな価値が見えてきた? 味ぽんの取り組み

伊山: 「味ぽん」は、2025年に発売60周年を迎える、当社の老舗ブランドです。最初は、鍋専用調味料としてスタートして、1980年代から、ギョーザや焼魚にかけるという提案を始めて、新たな市場を開拓しました。

その後はやや飽和して苦戦した時期もありましたが、しょうゆ代わりに使うというメニュー提案や新たな価値の掘り起こしをしたところ、再び売り上げを伸ばし、直近では、鶏のさっぱり煮、炒め物といったおかずが簡単においしくなるという訴求をして、多くの皆さまからご支持いただいています。

伊山: そんな中、発売60周年を迎えるというタイミングで次の打ち手を模索していたところ、「パーパス・アクション・サイクル」のご提案をいただき、試験的に新たな価値の発見に取り組んだというわけです。本日は、その取り組みについてお話させていただきます。

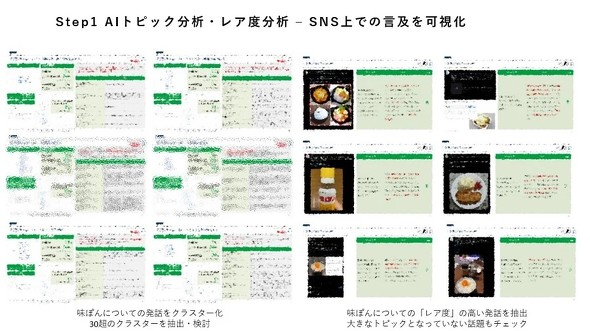

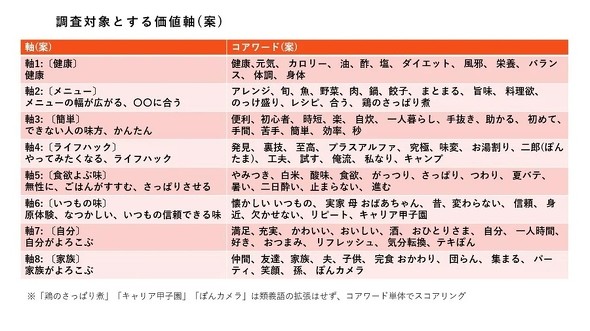

まずは、パーパスの価値軸の規定で、X(旧twitter)の発話を一定期間収集し、AI分析にかけ、実際にワークショップも行いながら価値軸を規定していきました。

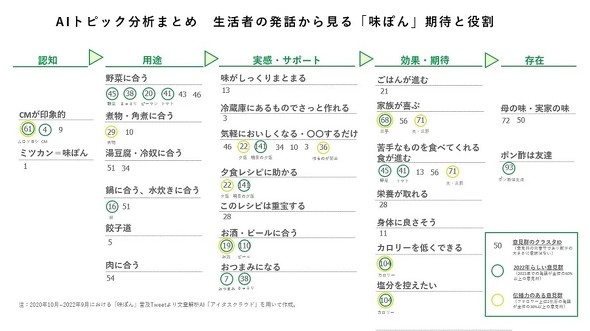

伊山: まず何千件ものSNSの発話をAI分析にかけたところ「鍋に使える」「大根と合う」といった、味ぽんならではの発話の塊を確認しながら、どんな発話がレア度が高いのか、ユニークなのかを確認しながら分析を進めました。

例えば「いつもの料理がおいしくなる」「夕飯のレシピに助かる」「お酒に合う」といった価値だったり、CMで提案しているような「家族が喜ぶご飯が作れる」とか、「減塩でカロリーが低い」といった健康に関する発話も塊として見られました。最終的なブランド価値としては、母の味、実家の味という、情緒的な価値につながっていることも今回の分析で分かったことです。

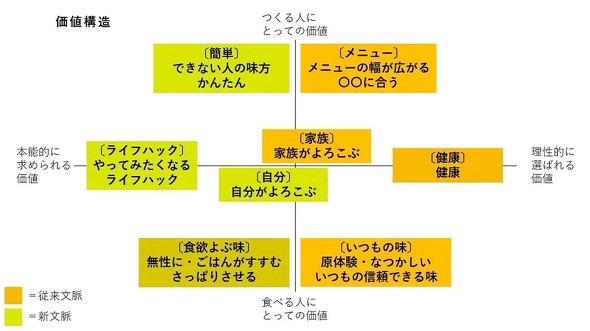

伊山: このように、さまざまな発話の塊が出てきたわけですが、これらをどう読み解くかは、ワークショップで検討しました。現状の価値はもちろん、あえて捨てるべき価値は何か、新たに付け加えるべき価値は何なのか、を徹底的に吟味したわけです。

その結果「自分が作るお酒のつまみにちょうどいい」「卵と合わせるとすごくおいしい」というような、ライフハック的な発話の塊が結構なボリュームでありました。また「料理ができない人でもおいしくできる」「超簡単な調味料」という発話も、ある程度のボリュームで見つかり、今後付け加えていくべき価値として規定しました。

関連記事

「パーパス作りっぱなし問題」なぜ多発? 背景に2つの要因

「パーパス作りっぱなし問題」なぜ多発? 背景に2つの要因

企業のパーパスやビジョンコンセプトについて、生活者や従業員の声をしっかりと聞けていない企業が多い。パーパスやビジョンコンセプトが「作りっぱなし」になっていて、アクションにつながっていないのではないか。 年間4万件の「声」は、味の素「Cook Do」をどう変えたのか

年間4万件の「声」は、味の素「Cook Do」をどう変えたのか

「クレーム対応に追われてしんどい」といったイメージが根強いコールセンター業務。味の素は、消費者からの意見を活用し、商品開発につなげている。1問1答ではなく、「会話力」を重視する理由は? 「チューブが使いにくい」「パウチって何?」 エスビー食品、顧客の「声」を生かした商品改善のアイデアとは?

「チューブが使いにくい」「パウチって何?」 エスビー食品、顧客の「声」を生かした商品改善のアイデアとは?

「クレーム対応に追われてしんどい」といったイメージが根強いお客さま相談窓口業務。エスビー食品では相談窓口におけるデータ活用に力を入れている。顧客の「声」を生かした商品改善のアイデアとは? 年間18万件の「問い合わせ」を削減 ジャパネットとメーカーの切れない関係

年間18万件の「問い合わせ」を削減 ジャパネットとメーカーの切れない関係

「顧客の声」から何を学べるか 企業活動を変えるVOC活用の全て

「顧客の声」から何を学べるか 企業活動を変えるVOC活用の全て

コンタクトセンターに寄せられた「顧客の声」(VOC:Voice of Customer)をデータ化、分析し、マーティング活動に利用しようとする企業が増えている。今回は、非対面での顧客接点の中心となるコンタクトセンターでどのようにVOCを収集・分析し、活用すべきかを、事例を交えて解説する。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

Special

PR注目記事ランキング