「パーパス作りっぱなし問題」なぜ多発? 背景に2つの要因:前編(1/3 ページ)

【注目】ITmedia デジタル戦略EXPO 2024夏 開催決定!

生成AIでデジタル戦略はこう変わる AI研究者が語る「一歩先の未来」

【開催期間】2024年7月9日(火)〜7月28日(日)

【視聴】無料

【視聴方法】こちらより事前登録

【概要】元・東京大学松尾研究室、今井翔太氏が登壇。

生成AIは人類史上最大級の技術革命である。ただし現状、生成AI技術のあまりの発展の速さは、むしろ企業での活用を妨げている感すらある。AI研究者の視点から語る、生成AI×デジタル戦略の未来とは――。

この記事は、博報堂グループが運営するBIZ GARAGEが2024年4月5日に掲載した「ウェビナーレポート AIで見える化!パーパス共有の実態〜「味ぽん」が挑んだ、SNS“声”分析〜(前編)」に、編集を加えて転載したものです(無断転載禁止)。

2024年1月11日、パーパスの策定および実践をいかにビジネス成果につなげるかをテーマにウェビナーを実施しました。ウェビナーでは、発売60周年のロングセラーブランド「味ぽん」のブランド担当者であるMizkanの伊山裕人氏が登壇。大量のSNSデータをAIで分析することで、ブランドの潜在的な新たな価値を発見できたという「パーパス・アクション・サイクル」を活用した取り組み事例について語っていただきました。

本記事では、ウェビナーの内容から、企業のパーパス・ビジョンの現状と課題、「パーパス・アクション・サイクル」の開発背景、「味ぽん」での活用事例などについて前後編に分けてご紹介します。

登壇者

山田 聰(博報堂ブランド・イノベーションデザイン)

和泉 舞(博報堂ブランド・イノベーションデザイン)

伊山 裕人(Mizkan マーケティング本部)

※社名・肩書はセミナー開催時のもの

<後編:味ぽん、SNS分析で「顧客の声」可視化 新たなインサイトどう見つけた?>

「パーパス作りっぱなし問題」なぜ多発? 2つの要因

山田: 社会やビジネスの不確実性が高まる現代において、社会的使命とビジネスを両立させることを明確にしたパーパスやビジョン、ブランドコンセプトを策定する企業が増えています。しかしその一方で、パーパスを実装につなげることが難しいという悩みを抱える現状もあるのではないでしょうか?

今回のウェビナーでは、企業やブランドのパーパスやビジョンコンセプトについて、実は生活者や従業員の声をしっかりと聞けていないのではないか、パーパスやビジョンコンセプトが作りっぱなしになっていて、アクションにつながっていないのではないかという課題と、その解決について考えていきたいと思います。

本日はまず、一般的なパーパスやビジョンの現状と課題についてお話をさせていただき、その解決として開発された、博報堂独自の「パーパス・アクション・サイクル」というソリューションをご紹介させていただきます。続いて、ミツカンの伊山さんから、基幹ブランドである「味ぽん」での取り組みをお話しいただき、最後に、インナーブランディングでの活用ケースのご紹介、3人でのショートディスカッションという流れでお送りします。

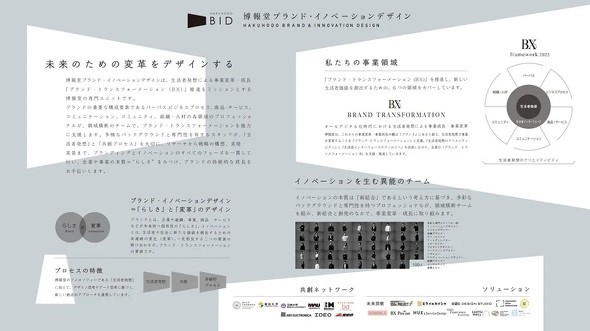

山田: まず、私と和泉が所属する「博報堂ブランド・イノベーションデザイン」という組織ですが、その名の通り、ブランディングとイノベーションの専門組織で、広告に限定せずに、ブランドとイノベーションに関する多様なソリューションをご提供しています。ストラテジーとクリエイティブを中心に、多様な専門性を持つメンバーから構成されていて、博報堂の企業フィロソフィーである生活者発想をコアにしながら、クライアントとの共創で業務を推進しています。

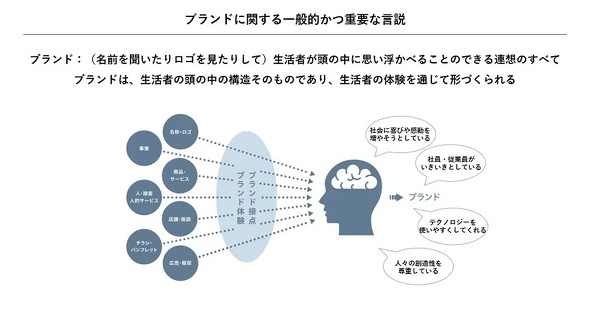

また今回のウェビナーでは、ブランドについてのお話が多くなってきますので、簡単にブランドに関する一般的な言説についてお話させていただきます。ブランドには、いろいろ定義がありますが、私たちは、“生活者が名前を聞いたりロゴを見て、頭の中に思い浮かべることのできる連想の全て”と捉えています。

つまりブランドは、生活者の頭の中の構造そのものであり、生活者の体験を通じて作られるものと言い換えることができるかもしれません。今回のウェビナーでも、そうした生活者の思考や認識の源泉を探求していきたいと思います。

ブランドに関しては、高度経済成長期から現在に至るまで、その力点はいろいろな変遷をたどってきましたが、昨今注目されているのが、「共創としてのブランド」です。つまり、ブランドは、企業と生活者の共有のもので、企業と生活者が一緒に作っていくものであるという考え方です。

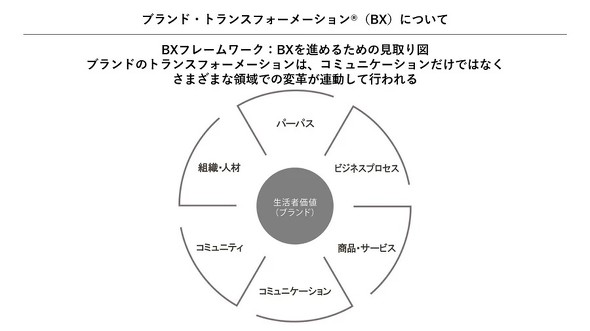

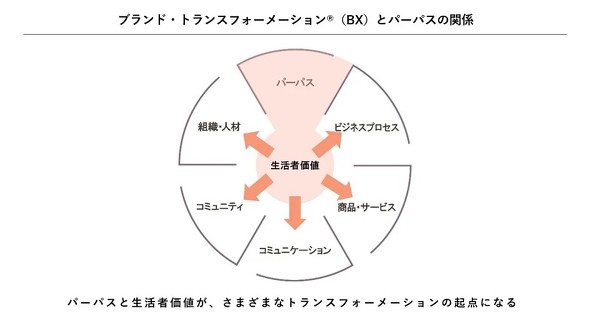

併せて、博報堂では、「ブランド・トランスフォーメーション(BX)」ということも提唱していて、ブランドを起点とした事業変革を推奨しています。BXは、いわゆる広告コミュニケーションに限らず、さまざまな領域での変革が連動して行われることが特徴ですが、中でも重要になるのが、ブランドのコンセプトやビジョンを集約した「パーパス」です。

次は、今回のウェビナーの本題ともいえる「パーパス」について、その現状と課題を和泉からお話させていただきます。

和泉: 昨今、パーパスという言葉を耳にする機会が多いと思いますが、博報堂ブランド・イノベーションデザインでは、「組織や企業ブランドの社会的な存在目的。事業を通じて作りたい社会の姿と、そこでのブランドや自社の役割を表明したもの」と捉えています。つまり、 パーパスは、企業や事業と社会的な価値とのつながりを表明したものと言えます。

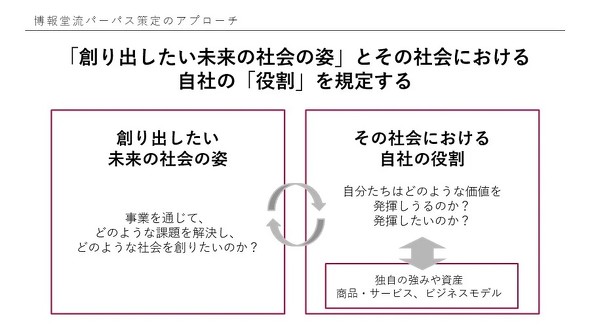

和泉: パーパスを策定する際には、「創り出したい未来の社会の姿」と「その社会における自社の役割」という2つの視点で構想します。言い換えれば、事業を通じてどのような課題を解決して、どのような社会を作りたいのかをディスカッションしていくイメージです。

未来の社会での自社の役割で、自分たちはどのような価値を発揮しうるのかを、独自の強み、資産、商品・サービス、ビジネスモデルなどと照らし合わせながら考えていきます。こうしたアプローチで生み出されたパーパスは、ブランド・トランスフォーメーションの起点となり、さまざまな事業変革をドライブしていきます。

和泉: 近年、CEOをはじめとした多くの経営層がパーパスを重視しているという統計があります。 特に、顧客、従業員、投資家、コミュニティーを含む全てのステークホルダーに長期的成長を約束するために、あらゆる活動にパーパスを組み込むことが大事であると考えるCEOが増えています。

従業員におけるパーパスの浸透状況を見てみると、自社のパーパスについてとくに違和感はないという従業員が3割いる一方で、それ以外の7割の人たちが、何となくモヤモヤしたものを感じているというデータがあります。

例えば「(パーパスの)表現が一般的すぎる」「わくわくを感じない」「ビジョン・ミッション・バリューといった他の理念との違いや位置付けが分からない」など、パーパスに関して違和感を抱く従業員が一定の割合でいるという現状が浮かび上がってきています。これはつまり、パーパスの浸透に関して、理解や共感、自分ごと化がうまくいっていないということの顕れであることがデータから見てとれます。

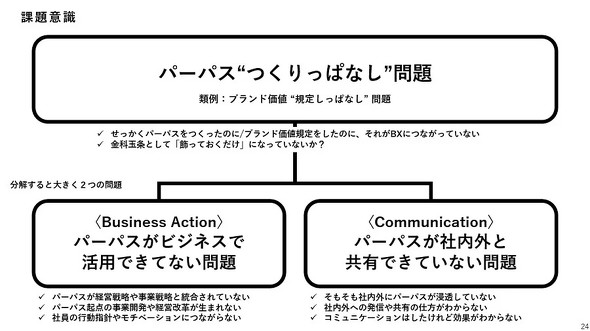

私たちは、こうした課題を「パーパス作りっぱなし問題」と名付けました。せっかくパーパスを作ってブランド価値を規定したのに、それが金科玉条(きんかぎょくじょう)として飾っておくだけのものになっている、ブランド・トランスフォーメーションにつながっていない、という問題です。

和泉: さらにブレークダウンして言いますと、大きく2つの問題があります。一つはビジネスアクション、つまりパーパスがビジネスで活用できていないという問題です。具体的には、パーパスが経営戦略や事業戦略と統合されていない、パーパス規定の事業開発や経営改革が生まれていないということの他に、社員の行動やモチベーションにつながっていないという問題があると思います。

もう一つは、コミュニケーションの問題です。パーパスが社内外と共有できていない、そもそも社内外にパーパスが浸透していない、社内外への発信共有の仕方が分からない、コミュニケーションはしたけれど効果が分からないといった課題があります。

こうした「パーパス作りっぱなし問題」の根っこには、企業やブランドが目指すところや魅力、生活者や世の中に実現できる価値がきちんと伝わっておらず、またそれを伝えるためのアクションが不足しているという現状があります。これは、パーパスやビジョンなどの言葉を使っていない場合にも当てはまる、企業やブランドの本質的な課題だと私達は考えています。

こうした課題を解決するための一つの方法として、私たちが開発したのが、今回ご紹介する「パーパス・アクション・サイクル」です。

関連記事

味ぽん、SNS分析で「顧客の声」可視化 新たなインサイトどう見つけた?

味ぽん、SNS分析で「顧客の声」可視化 新たなインサイトどう見つけた?

「味ぽん」はSNS分析で「顧客の声」可視化する取り組みを強化している。「X」の投稿をAIで分析していくと、2つの新しいインサイトを発見したという。 「顧客の声」から何を学べるか 企業活動を変えるVOC活用の全て

「顧客の声」から何を学べるか 企業活動を変えるVOC活用の全て

コンタクトセンターに寄せられた「顧客の声」(VOC:Voice of Customer)をデータ化、分析し、マーティング活動に利用しようとする企業が増えている。今回は、非対面での顧客接点の中心となるコンタクトセンターでどのようにVOCを収集・分析し、活用すべきかを、事例を交えて解説する。 年間18万件の「問い合わせ」を削減 ジャパネットとメーカーの切れない関係

年間18万件の「問い合わせ」を削減 ジャパネットとメーカーの切れない関係

年間4万件の「声」は、味の素「Cook Do」をどう変えたのか

年間4万件の「声」は、味の素「Cook Do」をどう変えたのか

「クレーム対応に追われてしんどい」といったイメージが根強いコールセンター業務。味の素は、消費者からの意見を活用し、商品開発につなげている。1問1答ではなく、「会話力」を重視する理由は? 「チューブが使いにくい」「パウチって何?」 エスビー食品、顧客の「声」を生かした商品改善のアイデアとは?

「チューブが使いにくい」「パウチって何?」 エスビー食品、顧客の「声」を生かした商品改善のアイデアとは?

「クレーム対応に追われてしんどい」といったイメージが根強いお客さま相談窓口業務。エスビー食品では相談窓口におけるデータ活用に力を入れている。顧客の「声」を生かした商品改善のアイデアとは?

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

Special

PR注目記事ランキング