宝の山「輸送費」にメスを 物流コスト改善の一手とは?:仙石惠一の物流改革論(1/2 ページ)

連載:仙石惠一の物流改革論

物流業界における「2024年問題」が顕在化している。この問題を克服するためには物流業の生産性向上以外の道はない。ロジスティクス・コンサルタントの仙石惠一が、運送業はもちろん、間接的に物流に携わる読者に向けて基本からノウハウを解説する。

物流業務の全般にかかる費用を指す「物流コスト」。荷物の輸送費や保管費、配達員の人件費など、さまざまな項目が含まれる。

物流コストは財務会計では把握しづらい。なぜなら、物流コストは売上原価や販売管理費の中に含まれていることが多く、表に出てこないからだ。管理会計をきっちりと行っている会社でも十分に認識できていない物流コストは存在する。

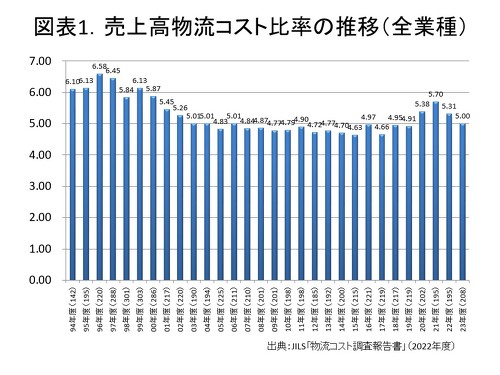

では、製造業では大体どれくらいの物流コストが発生しているのだろうか――。それを知る一つの手がかりとして、日本ロジスティクスシステム協会が毎年公表している「売上高物流コスト比率」というデータがある。企業の売上高に占める物流コストの割合を表したもので、毎年おおよそ5%程度となっている(図表1)。

これは、その会社が物流コストとして認識できている範囲内での話だ。つまり、日本企業の場合、物流コストの捕捉率は高くないので、認識できている部分だけで5%程度という意味だ。しかし、実際には、調達物流費や社内スタッフのコストなどを集めると欧米並みの8〜9%の間と推測される。

さて、このデータの内、輸送コストはどれくらいだろうか。これは約6割と言われている。つまり、工場のコスト改善を行う際に「輸送コスト」は見過ごせない存在となっているのだ。年間売上高が1000億円の会社であれば、年間50億円程度の輸送コスト(調達物流、生産物流、販売物流の全領域における輸送)が発生していると推測される。

仮に、この5%を改善したとすれば2.5億円のコスト削減になる。現在、製造工程で1秒を短縮する活動が多くの企業で行われている。この水準の改善ネタをコツコツと積み上げている昨今にあっては、信じられないほど大きな改善余地があると言えるのではないだろうか。それゆえに、特に輸送は大きな「宝の山」だと認識すべきである。

今回は、輸送コストの構造を理解し、今すぐできる輸送管理の見直し方を解説したい。

輸送効率を測る「トラック積載率」

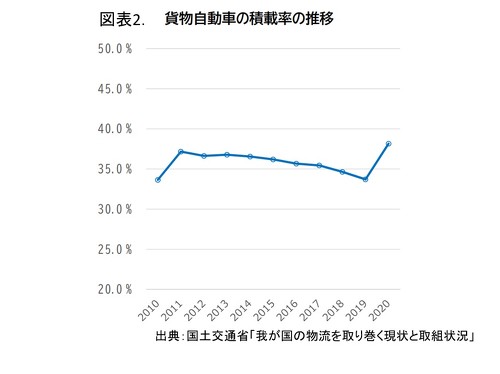

輸送改善に着手する際には、まず自社の輸送効率について認識することから始めよう。輸送効率の内、もっとも分かりやすい指標として「トラック積載率」が挙げられる。

トラック積載率の考え方は、トラックの保有能力に対してそれをどこまで使い切ったかということにある。

トラックの保有能力とは、どれだけの荷物を積めるかということ。これには2つの指標がある。一つは積載可能重量だ。4トンとか10トンといった重量を指す。もう一つが積載可能容積だ。30立方メートルとか53立方メートルといった容積のことだ。

例えば、積載可能重量10トン、積載可能容積53立方メートルのトラックに、重量8トン、容積20立方メートルの貨物を積載した時の積載率はどうなるか。それは以下の通りだ。

(1)重量的積載率 80%(8トン÷10トン)

(2)容積積載率 38%(20立方メートル÷53立方メートル)

つまり、積載率もこの2つの指標で把握することが必要だ。

では日本のトラックはどれだけ活用されているだろうか。それを示すデータを国が示している。図表2に示した通り、38%程度である。これは重量的積載率を示していると思われるが、決して高い値ではないことだけは認識できそうだ。

関連記事

物流で守るべき「一対一の原則」とは? 工場物流は「回収作業」を通して生産統制を実行せよ

物流で守るべき「一対一の原則」とは? 工場物流は「回収作業」を通して生産統制を実行せよ

工場内での回収作業において厳守したい「一対一の原則」とは――。 ムダな出費を生む「異常物流」を撲滅せよ 2024年問題、DXの前にやるべき基本

ムダな出費を生む「異常物流」を撲滅せよ 2024年問題、DXの前にやるべき基本

物流業界における「2024年問題」はすぐそこまで迫っている。この問題を克服するためには物流業の生産性向上以外の道はない。 フォークリフトは「運ぶための機械」ではない――迫る物流2024年問題、認識すべき基本

フォークリフトは「運ぶための機械」ではない――迫る物流2024年問題、認識すべき基本

フォークリフトの仕事が「運搬」だと思っていたら間違いだ。その前提の上、生産性を向上させる方法を解説する。 迫る2024年問題、理想的な“荷姿”とは何か――「モジュール化」を考える

迫る2024年問題、理想的な“荷姿”とは何か――「モジュール化」を考える

物流「2024年問題」を解決する方法はDXだけではない。ロジスティクスの基本を誰にでも分かりやすく解説する。 ビッグモーター騒動で「誰が」もうかったのか?

ビッグモーター騒動で「誰が」もうかったのか?

ビッグモーター騒動以降、中古車販売業界の勢力図はどのように変化したのか。業界全体に影響が色濃く残る中、急成長するスタートアップがいた。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

Special

PR注目記事ランキング