“無駄な仕事”をしていませんか? 「仮説思考」を磨く3つの要点(1/2 ページ)

この記事は、『イシュー思考』(和氣忠著、かんき出版)に掲載された内容に、かんき出版による加筆と、ITmedia ビジネスオンラインによる編集を加えて転載したものです(無断転載禁止)。

「イシュー思考」のススメ

イシュー思考は、課題解決のための非常に優れた思考法だと聞く。だが、そもそも「イシュー」とは何なのか。イシュー思考の全体像を理解するために、マッキンゼーやアクセンチュアのコンサルティングを経て独立起業し、『イシュー思考』を執筆した和氣忠氏が解説する。

イシューの要件は極めてシンプルで、「(1)解き得る」かつ「(2)解いた結果のインパクトが大きい」課題です。

例えば、「海外で働くことを目指して、1年間で英語力を必要レベルまでスキルアップする」のは、(1)解き得て、(2)解いた結果のインパクトが大きいのでイシューになります。

解けない問題、解いたところで結果の効果やインパクトが些細(ささい)な問題は、イシューとはなり得ません。イシューとは、問題とされる状況を打開しようとする課題のうち、このイシューの要件にかなうものを吟味して特定したものです。

この定義より明らかなように、イシューとは、時間と労力、資金を投入して取り組むべき価値がある課題です。解けない課題にいくら取り組んでも、徒労に終わってしまいます。イシューが解けた成果として、貴重な時間と労力、資金を投入しただけの、またはそれ以上の効果・インパクトがリターンとして得られるからこそ、取り組む意味があるのです。

リターンが十分に期待できない課題に時間と労力、資金を投入するのは無駄です。

このイシューの要件に外れる課題は、はっきりと「イシューではない」と認識します。もし、イシューなのかどうかを見極めるために時間と労力、資金が必要なのであれば、それは最小限にとどめて早々に判断を下しましょう。

イシュー思考では「思考の往復運動」が重要なワケ 6つのプロセスを押さえる

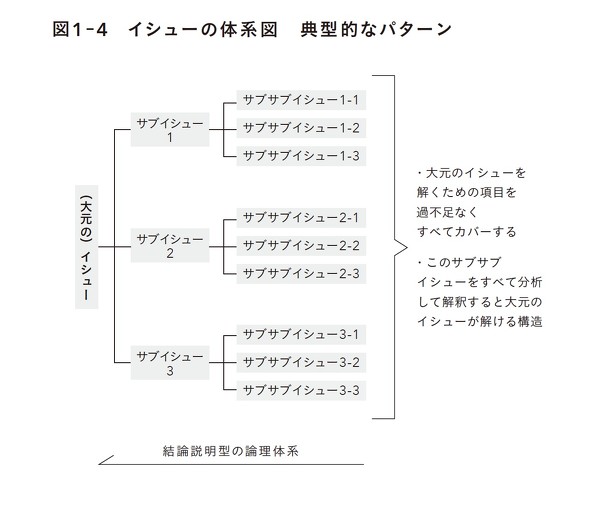

イシューを解きたい時は、そのイシューを論理的に分解してよりシンプルなサブイシュー(イシューを解くために必要な複数の下層課題)に落とし込み、効率的に分析・解釈・判断・実行できるようにイシューを体系化します。

その際、分解したサブイシューのセットが、大元のイシューを解くための十分条件(論理的に説明するために必要となる項目が全て含まれている)となるような「結論説明型」の展開になっていることが特徴です。

サブイシューをさらに分解した「サブサブイシュー」(サブイシューを解くために必要な最もシンプルな課題)とサブイシューの関係も同様に、「結論説明型」の展開です。すなわち、サブサブイシューを全て解くと、自動的にサブイシューが解かれ、ひいては、大元のイシューが解決する仕組みになっています。

しかも、サブサブイシューは、シンプルで具体的な分析課題として個別の分析項目にまで分解されているので、サブサブイシューをリストアップすれば、それがそのままイシューに対する問題解決のアクションプランとして使える利点もあります。

つまり、イシューアナリシスは、イシューを嚙み砕いてよりシンプルな課題に分解する過程であると同時に、各サブサブイシューを解き切った瞬間に、イシューに対する問題解決の実行計画が組み上がっているという、非常に生産性が高い手法なのです。

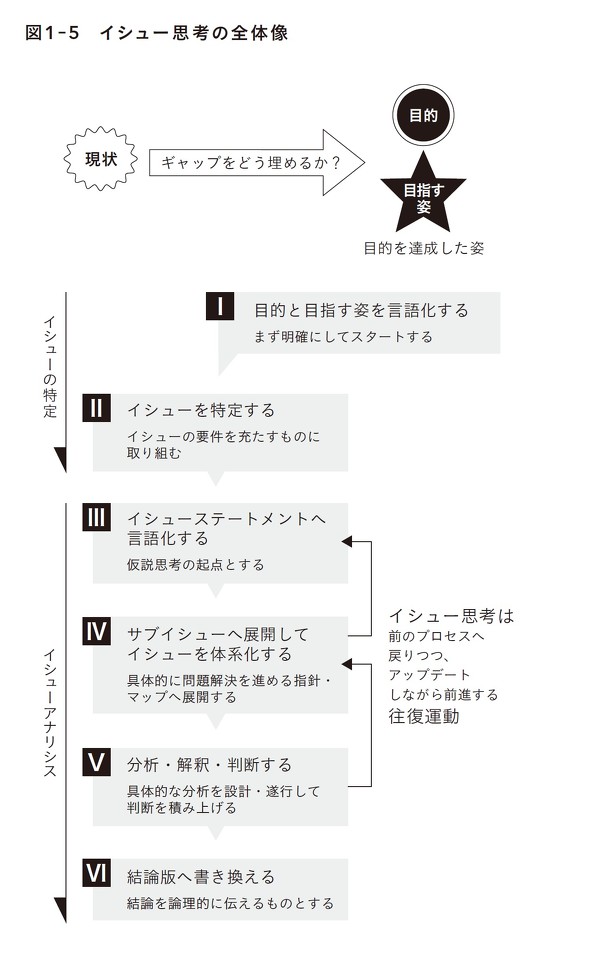

イシュー思考は、6つのプロセスから構成されます。

(1)目的と目指す姿を言語化する

(2)イシューを特定する

(3)イシューステートメントへ言語化する

(4)サブイシューへ展開してイシューを体系化する

(5)分析・解釈・判断する

(6)結論版へ書き換える

(1)と(2)が、問題解決に向けて本質的な課題を見極める「イシューの特定」フェーズ、(3)〜(6)までが特定されたイシューを実際に解いていくために分解して体系化する「イシューアナリシス」フェーズです。

この全体像の構成は、6つの「ステップ」ではなく、6つの「プロセス」です。イシュー思考は、(1)〜(6)までを順番に進めれば完了──という単純一直線な思考ではありません。思考を進めながら、一つ前のプロセスに立ち戻って検証し直したり、さらに、もう一つ前のプロセスを手直ししたり、「思考の往復運動」をしながら前進します。

いわば、「3歩進んで2歩下がる」ことを繰り返しながら、着実に前進していくイメージです。

このような「思考の往復運動」は、一見すると無駄のように感じられるかもしれませんが、これは常に「仮説思考」を実践しているからに他なりません。すなわち、イシュー思考は、仮説思考をフル活用しながら、以上の6つのプロセスにおいて「思考の往復運動」をしながら進んでいくものなのです。

関連記事

部下を疲れさせる上司の特徴 3位「仕事をしない」、2位「一貫性がない」、1位は?

部下を疲れさせる上司の特徴 3位「仕事をしない」、2位「一貫性がない」、1位は?

エミリス(大阪府東大阪市)が「部下を疲れさせる上司に関する意識調査」を実施した。部下を疲れさせる上司の特徴とは? 「ホワイトすぎて」退職って本当? 変化する若者の仕事観

「ホワイトすぎて」退職って本当? 変化する若者の仕事観

「ホワイト離職」現象が、メディアで取り沙汰されている。いやいや、「ホワイトすぎて」退職って本当? 変化する若者の仕事観を考える。 高速PDCAで荷物返却も「爆速」 スカイマークの顧客満足度がANA、JALよりも高い納得の理由

高速PDCAで荷物返却も「爆速」 スカイマークの顧客満足度がANA、JALよりも高い納得の理由

ANAとJALに続き国内航空会社で3位のスカイマークだが、顧客満足度ランキングでは2社を上回り、1位を獲得している。特に利用者から評判なのが、受託手荷物の返却スピードだ。SNSでも「着いた瞬間に荷物を回収できた」「人より先に荷物が出てきている」といった声が多い。 「管理職になりたくない」 優秀な社員が昇進を拒むワケ

「管理職になりたくない」 優秀な社員が昇進を拒むワケ

昨今は「出世しなくてもよい」と考えるビジネスパーソンが増えている。若年層に管理職を打診しても断られるケースが見受けられ、企業によっては後任者を据えるのに苦労することも。なぜ、優秀な社員は昇進を拒むのか……。 「プログラミング言語」は今後不要になるのか ソフトウェア開発者の業務、半分はAIで自動化可能に

「プログラミング言語」は今後不要になるのか ソフトウェア開発者の業務、半分はAIで自動化可能に

言語生成AIが持つプログラミングコードの生成能力は驚異的なものです。ソフトウェア開発における生成AIの導入は、3つの形態に分けられます。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

Special

PR注目記事ランキング