鳥貴族はなぜ生き残れたのか さくら水産と分かれた“居酒屋の十字路”:スピン経済の歩き方(5/7 ページ)

「薄利多売」で成長してきた時代

ただ、それは「一過性」に過ぎない。筆者は危機管理が本業なので、これまでマクドナルドや鳥貴族など企業の値上げ後に起きるバッシングや不買運動を多く分析してきた。そこで分かるのは、人件費アップや原材料高騰という外的要因での値上げは、メディアが大騒ぎをして瞬間風速的に客足が落ちることがあっても長くは続かないということだ。

SNSでほんの一握りの「偉そうな客」が「もう終わりだな」「安いから行っていただけでもう誰も行かない」などと誹謗中傷するだけで、現実世界には大した影響がないのだ。

そのあたりは「なぜ『鳥貴族』の値上げは、1回目で批判されて、2回目は無風だったのか」(ITmedia ビジネスオンライン 2022年12月27日)の中で、詳しく分析しているので興味のある方はお読みいただきたい。

採算度外視の激安によってたくさんの客を集めて、「薄利多売」で成長していく。このようなビジネスモデルは高度経済成長期にたくさんあったし、それなりに成功した。

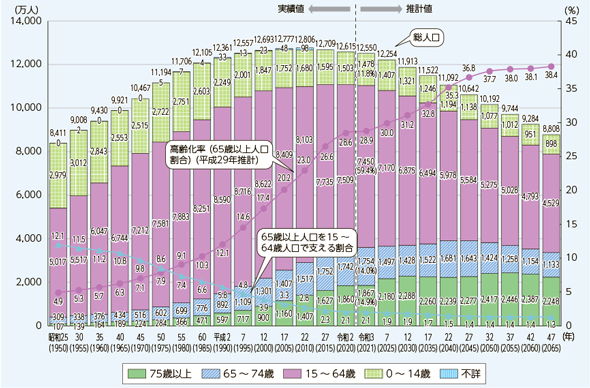

なぜかというと、生産年齢人口、つまりメイン消費者の絶対数が右肩上がりで増えていたので「多売」が成立していたからだ。

しかし、生産年齢人口は1995年をピークにガクンと減っている。さくら水産が店舗を増やしていた2000年は8622万人だったが、2015年には7735万人と887万人も減っている。「採算度外視でも客を集めればなんとかなる」という時代は、とっくに終わっていたのだ。

加えて、多くの席数を擁するチェーン居酒屋業態にトドメを刺したのは「コロナ禍」だ。

そう聞くと、「三密を避けろ」「医療従事者を守るためにステイホーム」という社会の同調圧力が強まったことで、「夜の街」がやり玉に挙げられたからだと思う人が多いが、実は致命傷になったのは、日本全国の働く人々が「不都合な真実」に気付いてしまったことが大きい。

関連記事

丸亀製麺は“讃岐うどん”の看板を下ろしたほうがいい、これだけの理由

丸亀製麺は“讃岐うどん”の看板を下ろしたほうがいい、これだけの理由

またまた炎上した。丸亀製麺が讃岐うどんの本場・丸亀市と全く関係がないことである。このネタは何度も繰り返しているが、運営元のトリドールホールディングスはどのように考えているのだろうか。筆者の窪田氏は「讃岐うどんの看板を下ろしたほうがいい」という。なぜなら……。 「天下一品」閉店の背景は? 唯一無二の“こってり”に陰りが見える理由

「天下一品」閉店の背景は? 唯一無二の“こってり”に陰りが見える理由

天下一品の大量閉店が話題になっている。フランチャイジー側の店舗戦略が関係しているとの話もあるが、本当だろうか。天下一品のヘビーユーザーでもある筆者の見解は……。 「イオンモール」10年後はどうなる? 空き店舗が増える中で、気になる「3つ」の新モール

「イオンモール」10年後はどうなる? 空き店舗が増える中で、気になる「3つ」の新モール

かつて「街のにぎわいの中心地」ともいわれたイオンモールでも、近年は「安泰」ではない状況になっている。少子化が進む日本で大型ショッピングセンターが生き残る鍵は――。 バーガーキングがまたやらかした なぜマクドナルドを“イジる”のか

バーガーキングがまたやらかした なぜマクドナルドを“イジる”のか

バーガーキングがまたやらからしている。広告を使って、マクドナルドをイジっているのだ。過去をさかのぼると、バーガーキングは絶対王者マックを何度もイジっているわけだが、なぜこのような行動をとるのか。海外に目を向けても同じようなことをしていて……。 「JALとANA」どこで違いが生まれたのか? コロナ禍を乗り越えた空の現在地

「JALとANA」どこで違いが生まれたのか? コロナ禍を乗り越えた空の現在地

インバウンド需要が旺盛で、日本の観光業界が盛り上がりを見せています。では、航空会社の業績はどうなっているのでしょうか。JALとANAの決算をベースに分析したところ……。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

Special

PR注目記事ランキング