IoTはレゴで学べ? 子供向けプログラミング教材「レゴWeDo 2.0」を見てきた

最近のレゴブロックはプログラミングを学べる教材に進化しているのをご存じだろうか。センサーを組み込んだモデルをプログラムで制御し、課題を解決する過程を遊びながら体験できる。小学生向けの教材ながら、ちょっとしたIoTを学ぶことができそうだ。

読者の皆さんは、小さいころに「レゴブロック」で遊んだことがあるだろうか。最近では、「レゴブロック」でプログラミングが学べるほか、ちょっとした“IoT”を体験できるようになっているから驚きだ。

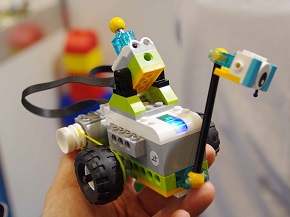

東京ビッグサイトで開催している展示会「教育ITソリューションEXPO」(2016年5月18日〜5月20日)で、レゴ エデュケーションが小学生向けプログラミング教材「レゴWeDo 2.0」を展示している。レゴブロックで組み立てたモデルをプログラムに従って動かすことで、考える力や課題解決力を養えるという。

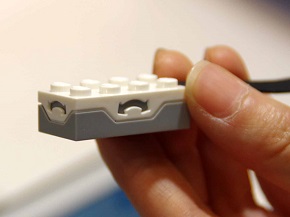

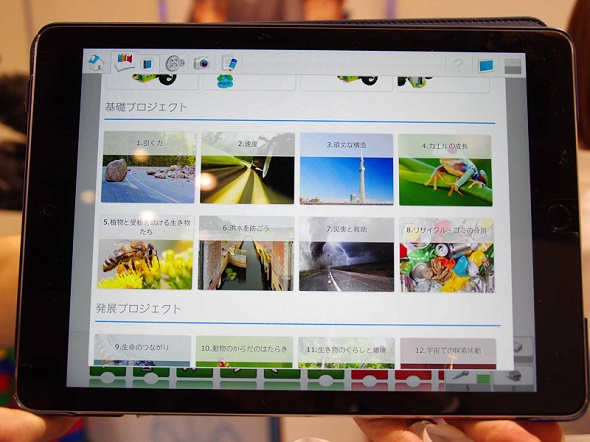

コードを書かずとも、アイコンのドラッグ&ドロップという直感的な操作でプログラミングできる点が特徴で、タブレットやPCとBluetoothで接続してプログラムを実行する。物体を検知するモーションセンサーや、傾きを検知するジャイロセンサー、モーターなどを組み込んだブロックもあり、レゴブロックで組み立てた車を移動させ、物体を検知すると止まるようにしたり、タブレットで音を鳴らすようにしたりといった複雑な操作も指示できる。

前モデルでは、プログラミング体験という側面が強かったWeDoだが、バージョンアップで教材としての狙いがやや変わっている。カリキュラムが理科の授業内容とリンクし、自らが組み立てたモデルとプログラムで課題を解決できるようにした。「洪水を防ぐには」「ゴミをうまく分別するには」といった生活に関連する話題から、「災害時に人を救助するには」「宇宙での探索活動を効率的に行うマシン」といった高度な課題も用意する。

「この教材は必ずしもプログラマーを育てるための教材ではありません。生活の中にプログラムで制御されているものがたくさんあることを知り、その仕組みを動画やレゴブロックでの体験を通じて理解してもらいたいのです。これから先の未来に、どのような課題が出て、それをどのように解決するかという力を育てられればと考えています」(説明員)

本製品は2016年4月に発売したばかりだが、既に筑波大学付属小学校で試験導入されている。夢中になる児童も多く、5分程度でレゴブロックを組み立てる子もいるそうだ。遊び感覚でプログラミングを学習でき、実際にモデルが動く様子を見ることで“IoTで課題解決”という感覚が学べそうだ。

近年はIT人材育成の重要性が高まり、小学校でもプログラミング教育の必修化が検討されている。今後もプログラミング教育やITリテラシー教育の需要はますます高まっていくだろう。レゴブロックでIoT人材を――そんな時代も近いのかもしれない。

関連記事

レゴでプログラミングが学べる「レゴWeDo 2.0」 小学校・理科と関連

レゴでプログラミングが学べる「レゴWeDo 2.0」 小学校・理科と関連

レゴ エデュケーションが、小学校向けのプログラミング教材「レゴWeDo 2.0」を発売する。 LEGO、マインクラフトのような「LEGO Worlds」をSteamで公開へ(早期アクセス中)

LEGO、マインクラフトのような「LEGO Worlds」をSteamで公開へ(早期アクセス中)

LEGOとLEGOのゲームを手掛けるTT Timesが、Microsoftのマインクラフトのようなサンドボックスゲーム「LEGO Worlds」をSteamの早期アクセスゲームとして公開した。 レゴに組み込める超小型コンピュータモジュール「Microduino mCookie」

レゴに組み込める超小型コンピュータモジュール「Microduino mCookie」

レゴブロックと組み合わせて工作が楽しめるという超小型コンピュータモジュール「Microduino mCookie」が登場。 コンピュータ組み立てキット「Kano」、150ドルで発売

コンピュータ組み立てキット「Kano」、150ドルで発売

昨年秋にKickstarterで10万ドルを獲得した組み立てキットプロジェクトの製品版が149.99ドルで発売された。

関連リンク

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

アイティメディアからのお知らせ

人気記事ランキング

- セールスフォースにも決められない? AIエージェント、「いくらが適正価格か」問題が勃発

- 7-Zipに深刻な脆弱性 旧バージョンは早急なアップデートを

- 「フリーWi-Fiは使うな」 一見真実に思える“安全神話”はもう時代遅れ

- 生成AIの次に来るのは「フィジカルAI」 NVIDIAが語る、普及に向けた「4つの壁」

- ランサム被害の8割超が復旧失敗 浮き彫りになったバックアップ運用の欠陥

- 10万超のWebサイトに影響 WordPress人気プラグインに深刻なRCE脆弱性

- AIはERPを駆逐するのか? 第三者保守ベンダーが主張する「ERPパッケージという概念の終焉」

- 三菱UFJ銀行もサイバーセキュリティの合弁会社を設立へ GMOイエラエらと

- フィッシングフレームワークで多要素認証を回避 DNS分析で分かった攻撃の詳細

- 日本企業のフィジカルAI実装は進むか ソフトバンクと安川電機が協業