失敗しないアジャイル開発を実現するには Sansanらの企業事例から学ぶ人材育成のコツ(1/2 ページ)

ビジネスの急速な変化に対応するため、柔軟性を持ってスピーディーにサービスをデリバリーすることが求められる今、IT施策においてウオーターフォール型に代わりアジャイル開発を導入することは企業における喫緊の課題だ。本稿では、ガートナーのセッションからアジャイル人材の育成に取り組む企業事例を紹介する。

この記事は会員限定です。会員登録すると全てご覧いただけます。

ビジネスの急速な変化に対応するためには、臨機応変でアジリティを持ったシステム開発のアプローチが重要だ。ここ数年、その実現に向けて「アジャイル型」の開発手法を採用する開発現場が増加しつつある。

だがアジャイル開発は、従来の、要件定義から順に開発工程を進める「ウオーターフォール型」の開発手法とは異なり、マンパワーの投入でプロジェクトを前に進めることが困難なケースもある。アジャイル開発の実践には、高いスキルを持ち、開発手法に通じた少数精鋭の人材が必要だ。「アジャイル人材」を育成するポイントとは何なのだろうか。

ガートナー ジャパン(以下、ガートナー)が主催する「ガートナーアプリケーション・イノベーション&ビジネス・ソリューションサミット」(2021年6月21〜22日)の講演「アジャイル人材育成のポイント:2021」で、同社の片山治利氏(シニアディレクター アナリスト)が語ったアジャイル開発推進の要点と企業事例を紹介しよう。

アジャイル人材の育成における3つの重要なポイントとは

片山氏によれば、アジャイル人材を育成する上では「意識」「スキル」「ルール」という3つのポイントを重視する必要があるという。

1.アジャイル人材の育成は、意識改革から始めよ

1つ目の「意識」は3つのポイントの中で最も変化しづらい要素だ。アジャイルという新たなアプローチを採用することに少なからず抵抗を覚えるエンジニアもいるはずだ。片山氏は、エンジニアの意識改革に向けて以下の4点を意識すべきだと主張する。

- 組織文化:組織を顧客中心の文化にし、経営層がアジリティを重視した言動をする。新たな挑戦や提案を歓迎する

- 周囲の雰囲気:オープンな会話や積極的な姿勢で「楽しんでアジャイル開発に取り組んでいる」という雰囲気を作る。エンジニアが新たな取り組みを自分ごとに捉えることで、参加への心理的なハードルを下げる

- 市場の変化:顧客中心のビジネス、業務やプロセスのデジタル化、競合他社のデジタル化などの情報をエンジニアに伝え、危機感を持たせる

- 個人の実感:新たな取り組みへのポジティブな経験やチームへの貢献、感謝、成長の実感などを積ませ、アジャイル開発に挑戦させる

2.アジャイル開発に必要なスキルを育成するためには何が必要なのか?

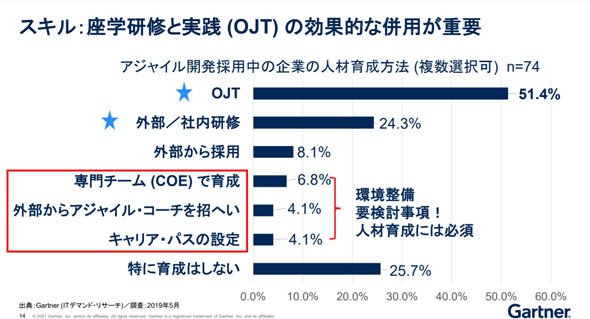

2つ目は「スキル」だ。ガートナーが2019年にユーザー企業のIT部門を対象に、アジャイル人材のスキルを育成するために採用している手法について聞いたところ、最も多かったのが「OJT」で51.4%で、「外部/社内研修」が24.3%と続いた。

片山氏は、アジャイル人材の育成について「この2つを実施する際には『OJTだけ、座学だけ』ではなく、両方を組み合わせる必要がある。回答割合は低いが『CoE(Center Of Excellence)(注)組織を構築する』『外部からアジャイルコーチを招く』『キャリアパスを設定する』などの取り組みも非常に重要だ」と話す。

(注):本稿では少数精鋭の専門チームを指す。

3.いずれはアジャイルに適した開発ルールが必要

3つ目は、アジャイル開発体制の推進に向けた「ルール」の構築だ。アジャイル開発を始める際には、まずは既存の開発ルールを適用し、一部アジャイル向けに例外や特別扱いするというアプローチを取る企業が多い。だが、いずれ横展開や全社展開をする際には、アジャイル開発向けのルールが必要になるはずだ。片山氏は、その際の留意点として以下の要素を挙げる。

- アジャイル開発の手法は1つではない

- 原則を大事に

- 成果物やドキュメントの作成

- プラクティスの提示

- 主要な役割の定義

- 意思決定体制の構築

- 内製や外製といった契約形態の策定

- 予算や見積もり方法の策定

- リリース基準や品質管理基準の策定

「特に『アジャイル開発の手法は1つではない』ということは念頭に置く必要がある」(片山氏)

CoE組織の構築で注意すべきポイントは

アジャイルを実践するCoE組織を構築する際のポイントについても紹介する。片山氏は、「『最初から多くのメンバーで開発する』というのは無理があるため、少数から始め、徐々に人数を拡大すべきだ」と話す。メンバーを選ぶ際には、経験や技術よりも、やる気や資質、能動的に動ける人材を重視すると良い。

組織管理においては、「アプリケーションのオーナーを決め、開発チームがオーナーの下で『ワンチーム』となりプロジェクトを遂行する体制」である「プロダクト型管理」を採用すべきだ、と片山氏は指摘する。プロダクト型管理であれば、スピーディーな意思決定が可能になる他、目標の実現に一人一人が貢献することを求められるため、メンバーの自立心が育まれる。

片山氏によれば、CoE組織を立ち上げる際には、孤立したり解散したりする恐れがあるため、企業のサポートが必要不可欠だという。

アジャイル人材の育成に取り組む6社の事例を紹介

同講演ではアジャイル人材の育成に取り組む6社の企業事例も紹介した。

ケース1. Sansan

1社目はSansanの事例だ。同社では、CEOの直下に法人向けの名刺管理サービス「Sansan」と個人向け名刺管理サービス「Eight」を担当する2つの開発部門がある。チームは2チームを併せて約20人で、それぞれプロダクトマネジャー(PM)とUXデザイナー、開発者で構成される。

Sansanにおけるプロダクトマネジメント体制の特徴は、チーム目標ごとにKPI(重要業績評価指標)を設定し、明確化されたKPIごとにPMがいることだ。チーム運営の特徴としては、開発者が議論を主導する点が挙げられる。上流から下流といったウオーターフォール型の(一方通行的な)コミュニケーションを防ぎ、開発者の自立性を培うことで、「待ちの姿勢」からの脱却を目指しているという。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

アイティメディアからのお知らせ

人気記事ランキング

- 一気読み推奨 セキュリティの専門家が推す信頼の公開資料2選

- Fortinet、管理サーバ製品の重大欠陥を公表 直ちにアップデートを

- 500万件のWebサーバでGit情報が露出 25万件超で認証情報も漏えい

- 米2強が狙う“AI社員”の普及 Anthropicは「業務代行」、OpenAIは「運用プラットフォーム」

- LINE誘導型「CEO詐欺」が国内で急増中 6000組織以上に攻撃

- 「SaaSの死」騒動の裏側 早めに知るべき“AIに淘汰されないSaaS”の見極め方

- 住信SBIネット銀行、勘定系システムのクラウド移行にDatadogを採用

- NTTグループは「AIがSI事業にもたらす影響」をどう見ている? 決算会見から探る

- 2025年、話題となったセキュリティ事故12社の事例に見る「致命的なミス」とは?

- なぜ、投資対効果が不透明でもAIに投資し続けるのか? 調査が明かす「皮肉な現実」

ガートナー 片山治利氏

ガートナー 片山治利氏