AWSはAIエージェント事業をどう展開するのか? パートナー戦略から探る:Weekly Memo(1/2 ページ)

いまだAIエージェントについて目立つ発信をしていないAWS。AWSはどのような展開を考えているのか。AIエージェントが今後、企業の業務システムにどのように適用されるのかと併せて考察する。

この記事は会員限定です。会員登録すると全てご覧いただけます。

ITベンダーがこぞって注力している「AIエージェント」事業に対し、Amazon Web Services(AWS)はどのような展開を考えているのか。クラウド基盤サービス市場をリードし、その立ち位置を生かしながら生成AI事業にも積極的に取り組む同社。しかし、AIエージェントについては目立った発信がなかった。

AWSの日本法人アマゾン ウェブ サービス ジャパン(以下、AWSジャパン)が2025年5月8日に都内で開催した2025年のパートナー戦略についての記者説明会で、筆者はAIエージェントの取り組みについて尋ねた。

今回はAWSのAIエージェントに関する取り組みを紹介するとともに、AIエージェントが企業の業務システムにどのように適用されるかについて考察する。

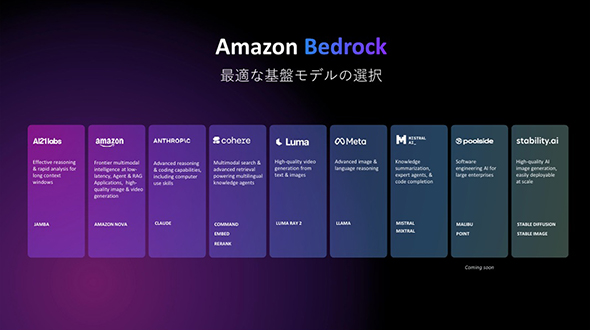

9つの基盤モデルが選べる「Amazon Bedrock」

あらかじめお断りすると、AWSのパートナー戦略の会見で筆者がAIエージェント事業について質問したのは、日本ではITエンジニアの多く(AWSの調査によると76%)がITベンダーに所属していることから、AWSとしてはパートナー(ITベンダー)経由でのビジネスが主体になっているからだ。それはAIエージェント事業についても同じというのが、筆者の見方である。

AWSジャパンの渡邉宗行氏(常務執行役員 パートナーアライアンス事業統括本部 事業統括本部長)は会見で、日本でのパートナー戦略における注力領域として「生成AI」「マイグレーション・モダナイゼーション」「AWS Marketplace」「人材育成」の4つを挙げ、生成AIの取り組みについて以下のように説明した。

まず、生成AIスタックは3つの層で構成されている(図1)。

下の層は「AIモデルを構築・学習させるためのインフラストラクチャ」で、マネージドインフラの「Amazon SageMaker AI」やコンピュートリソースの「AWS Trainium」「AWS Inferentia」などがある。

中央の層は「生成AIアプリケーションを構築するための基盤モデルやツール」で、さまざまな基盤モデルを用意したマネージドサービス「Amazon Bedrock」を提供している。

上の層は「生産性を向上させるアプリケーション」で、ビジネスを支援する「Amazon Q Business」と開発を支援する「Amazon Q Developer」を提供している。

この中で、中央の層のAmazon Bedrockでは、9つの基盤モデルをマネージドサービスとして同一のAPIによって提供している(図2)。

渡邉氏によると、およそ1年半前の提供開始時における基盤モデルの数は5つだった。こうした提供形態について同氏は、「AWSではお客さまが生成AIを活用する際に、必要な基盤モデルを複数組み合わせて使う形になると見ている。基盤モデルもそれぞれ特性があるものを数多く用意した方が、お客さまの選択肢の幅が広がる」と説明した。同社はAmazon Bedrockについてこれまでも説明してきたが、選択できる基盤モデルが9つになったことで、このサービスそのものの特性が一段と引き立つ形になった。

関連記事

- 「Weekly Memo」記事一覧

Google CloudのAIエージェント戦略の特徴は? 「連携」に動き出した同社の勝算

Google CloudのAIエージェント戦略の特徴は? 「連携」に動き出した同社の勝算

Google Cloudが発表したマルチベンダーの「AIエージェント」を連携させる機能にはどれほどのインパクトが期待できるのか。同社のパートナー事業戦略から探る。 NVIDIAがAIエージェントに本気 「Llama Nemotron」の特徴は?

NVIDIAがAIエージェントに本気 「Llama Nemotron」の特徴は?

AIエージェント関連の新サービスが次々に発表される中、半導体の新しい王者とも言われるNVIDIAが投入する「NVIDIA Llama Nemotron」の特徴とは。 AIエージェントの普及を左右する「2つのカギ」は?【調査】

AIエージェントの普及を左右する「2つのカギ」は?【調査】

AIエージェントのPoCを進めていたり、導入を考えていたりする企業が増えている。ノークリサーチの調査で明らかになった、AIエージェントの普及を左右する2つのカギとは。 SAP Business Data CloudとDatabricksが統合 データの一元化でAIエージェントはどう変わる?

SAP Business Data CloudとDatabricksが統合 データの一元化でAIエージェントはどう変わる?

SAPはBusiness Data CloudとDatabricksの連携を発表し、顧客のAIプロジェクトをサポートすることを明らかにした。アナリストは、データ管理の分野における重要な進化だと述べている。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

アイティメディアからのお知らせ

人気記事ランキング

- 一気読み推奨 セキュリティの専門家が推す信頼の公開資料2選

- Fortinet、管理サーバ製品の重大欠陥を公表 直ちにアップデートを

- LINE誘導型「CEO詐欺」が国内で急増中 6000組織以上に攻撃

- 米2強が狙う“AI社員”の普及 Anthropicは「業務代行」、OpenAIは「運用プラットフォーム」

- 500万件のWebサーバでGit情報が露出 25万件超で認証情報も漏えい

- 「SaaSの死」騒動の裏側 早めに知るべき“AIに淘汰されないSaaS”の見極め方

- 住信SBIネット銀行、勘定系システムのクラウド移行にDatadogを採用

- 2025年、話題となったセキュリティ事故12社の事例に見る「致命的なミス」とは?

- 3800超のWordPressサイトを改ざん 大規模マルウェア配布基盤が82カ国で暗躍

- NTTグループは「AIがSI事業にもたらす影響」をどう見ている? 決算会見から探る

AWSジャパンの渡邉宗行氏(筆者撮影)

AWSジャパンの渡邉宗行氏(筆者撮影)