M1版MacとPS5、最新ハードに見える「快適さを生み出すため」の共通点(1/3 ページ)

今秋の新製品が出そろった。その中でも、体験を変える力をもつハードウェアが「M1搭載Mac」と「PlayStation 5」、「Xbox Series S/X」だろう。どれも「速度が体験を変えてしまっている」のだが、古典的な意味での「高性能」とは少し違う、と筆者は考えている。

あえてこれらの機器の共通項を考察してみたい。そこには、「個人向けコンピュータ」の一つの未来があるように思えるからだ。

この記事について

この記事は、毎週月曜日に配信されているメールマガジン『小寺・西田の「マンデーランチビュッフェ」』から、一部を転載したものです。今回の記事は2020年11月23日に配信されたものです。メールマガジン購読(月額660円・税込)の申し込みはこちらから。

M1はなぜ「消費電力が少なくて速い」のか

M1搭載Macは速い。そのことは、多数の記事やSNSでの反響からも明らかだろう。

ただ、M1の価値をベンチマーク上の速さだけで測るのはあまり適切ではない、と思っている。確かに、Intel版Macに比べて高速になっていることが重要ではあるし、コスト的・消費電力的に考えても圧倒的な性能なのは間違いない。

だが、何より重要なのは「ノートPCとして快適である」ということだ。負荷がなかなか上がらず、負荷が上がっても発熱が小さく、ファンの音もしない。M1は明確に、ハイエンドジョブではなく一般的なノートPCとしての作業をターゲットに開発されている。

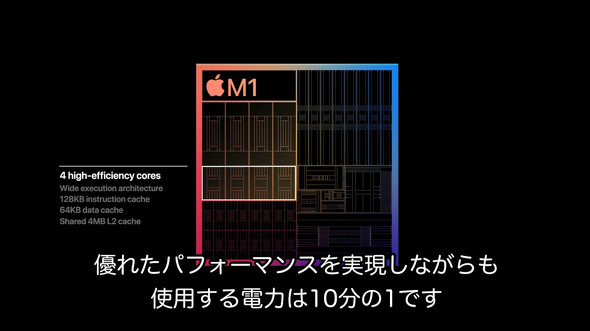

一般的な処理における発熱=消費電力が小さい理由は、おそらく、M1が搭載しているCPUコアのうち、効率の良さを重視した「高効率コア」の性能が高いため、という部分が大きそうだ。

Appleのハードウェアテクノロジー担当上級副社長であるジョニー・スルージ氏は、M1の4つの高効率コアは、それだけでデュアルコアCPUを使ったIntel版のMacBook Airと同等のパフォーマンスである、と説明している。

しかもこの高効率コアの消費電力は、いわゆる「高性能コア」の10分の1しかない。この言葉が正しければ、Macにおける「日常的な作業」のかなりの部分は高効率コアで処理され、不足した時に高性能コアに回る……と考えられる。

事実、高負荷時の発熱だけを比較すると、M1版でもそこそこな温度になる。最も熱くなる部分で比較すると、同じMacBook Proの場合、Intel版は40度前後、M1版は38度前後だった。高効率コアがいつも回っているなら、M1だってそれなりに熱くなっているはずなのだ。逆説的に言えば、高効率コアが良い仕事をしている分、「普段使い的な快適さ」ではIntel版に勝る状況なのだろう。

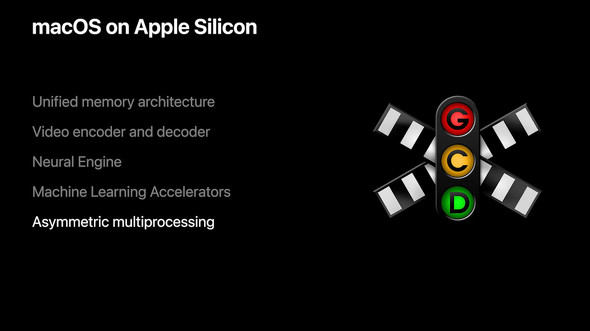

macOS Big Surは、この「2つの性能の違うCPUコアが混載している」状況を想定し、タスクを効率的に割り振るようになっている。もともとiOSやmacOSには「GCD」(Grand Central Dispatch)という並列化の仕組みがあるのだが、これも非対称なCPUコア混載に有利となる。

こうした非対称なCPUコアを混載することを、俗に「big.LITTLE」という。もはや珍しいことではなく、スマートフォンの省電力化にも大きく寄与しているのだが、PCではあまり有効に使われてこなかった。

Intelも「Intel Core processors with Intel Hybrid Technology」(通称Lakefield)でbig.LITTLE型プロセッサを市場投入しているが、こと性能面ではあまり振るわない。どちらかというと、消費電力低減や実装面積の小型化を志向したプロセッサといえる。TDPは7Wで、タブレット向けだ。

Appleの場合には、A14をそのまま使うのでなく、結果的に、同じ技術を使いつつ「M1」というプロセッサを作った。A14のTDPは6Wといわれており、あくまでモバイルの枠内にある。しかしM1のTDPは10Wもしくは15W。もう少し電力を使えることを前提に、「高効率コアでもPC的な処理を担える」レベルになっているバランスなのが秘密の一つではないか、と思う。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

Special

PR