「量子技術」産業応用 東芝、NTT、NEC、日立、富士通などが協議会設立 「技術で勝って産業で負ける」イメージ払拭へ

東芝や日本電信電話(NTT)、NEC、日立製作所、富士通など11社は5月31日、量子コンピュータをはじめとする量子技術の産業応用を検討する場として「量子技術による新産業創出協議会」を設立すると発表した。米国や中国で量子技術への投資や研究開発が進む中、日本企業が横断で産業化に取り組むことで、世界に対しリードしたい考え。7月から8月ごろに設立総会を行い、経団連などを通じて企業の参加を広く呼び掛けるとしている。

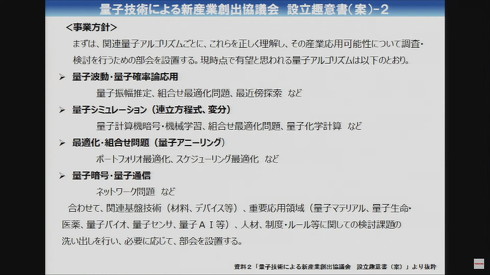

同協議会が現状で有望とみている量子アルゴリズムは、「量子振幅推定」や「組合せ最適化問題」などの量子確率論、「量子機械学習」や「量子化学計算」などの量子シミュレーション、量子アニーリングによる組合せ最適化、量子暗号・量子通信。

これらのアルゴリズムを正しく理解し、応用可能性について調査、検討していくとする。その他の関連技術や応用領域、人材育成、制度などについても検討課題の洗い出しを行うという。ただし、明確なロードマップは引かない。世界的な研究開発の加速で常に状況が変わるためで「いかにアジャイルに産業界が情報を共有し、作戦を考えるかが極めて重要」としている。

会長には、量子暗号通信などを研究開発する東芝の網川智会長兼社長が就任した。「量子技術は中長期の産業競争力や国家安全保障を左右する技術」とした上で「我が国は世界をリードする量子技術を多数持っている。これまで日本は『技術で勝って産業で負ける』と一部で指摘されていたが、来たる量子時代では『まずできるところから始める』というスピード感を持って産業面でも世界をリードしたい」と話した。

設立時のメンバー企業は、東芝、NTT、NEC、日立製作所、富士通、トヨタ自動車、JSR、第一生命ホールディングス、東京海上ホールディングス、三菱ケミカルホールディングス、みずほフィナンシャルグループ。

記者会見には内閣総理大臣補佐官の和泉洋人氏、内閣府 科学技術・イノベーション推進事務局の赤石浩一局長も出席。国も同協議会にオブザーバーとして参加する意思を見せた。

日本国内では、量子技術に関する協議会やプログラムがすでに複数発足している。東京大学主導の「量子イノベーションイニシアティブ(QII)協議会」や、科学技術振興機構の「光・量子飛躍フラッグシッププログラム」(Q-LEAP)などだ。同日にはメルカリの研究開発組織「mercari R4D」が産学連携のコンソーシアムとして「量子インターネットタスクフォース」を立ち上げた。

東芝は、他の協議会との関係について「それぞれの役割分担を明確にして連携していきたい」とした。

【訂正履歴:2021年6月1日午後7時30分 初出時、明石浩一局長と表記していましたが、正しくは赤石浩一局長でした。おわびして訂正いたします】

関連記事

量子インターネット実現へ メルカリが産学協同コンソーシアム設立

量子インターネット実現へ メルカリが産学協同コンソーシアム設立

量子インターネットの実現と標準化を目指す産学連携のコンソーシアムを、メルカリが学術界と共同で設立した。名称は「量子インターネットタスクフォース」 産官学で量子コンピュータ研究加速 東大が協議会設立

産官学で量子コンピュータ研究加速 東大が協議会設立

東京大学は、量子コンピュータに関する知見を産官学で共有しながら実用化を進める取り組み「量子イノベーションイニシアティブ協議会」を設立した。参加企業・大学同士で密に連携し、世界に先駆けて量子技術の社会実装を目指す。 量子コンピュータ、直近数年の活用シーンは? 量子ベンチャーblueqatの湊CEOに聞く

量子コンピュータ、直近数年の活用シーンは? 量子ベンチャーblueqatの湊CEOに聞く

AIベンチャーでの経験からAIについて情報発信を続けてきたマスクド・アナライズさんの新連載。今回は量子コンピュータを扱うベンチャーblueqatの湊雄一郎さんに、量子コンピュータビジネスの今や将来の話を聞いていきます。 「保証されているのは省電力計算」 量子ベンチャーを立ち上げた東北大・大関准教授が語る量子コンピュータへの期待

「保証されているのは省電力計算」 量子ベンチャーを立ち上げた東北大・大関准教授が語る量子コンピュータへの期待

東北大学で量子コンピュータを研究し、ベンチャー企業シグマアイも立ち上げた大関真之准教授が、子コンピュータ自体の現状や、他の市場へ影響する可能性などについて解説した。 理研と富士通、量子コンピュータの研究拠点を埼玉に開設 実用化に向け試作機など開発

理研と富士通、量子コンピュータの研究拠点を埼玉に開設 実用化に向け試作機など開発

理化学研究所と富士通が、量子コンピュータの実用化に向けた研究を行う開発拠点「理研RQC-富士通連携センター」を開設。1000量子ビット級の超伝導量子コンピュータの開発に向け、実機の開発などに取り組む

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

Special

PR