企業は“成長の糧”をどう得るのか――自前主義が厳しい今、「オープンイノベーション」が生き残りのカギに:企業の未来をつくるオープンイノベーション(2/2 ページ)

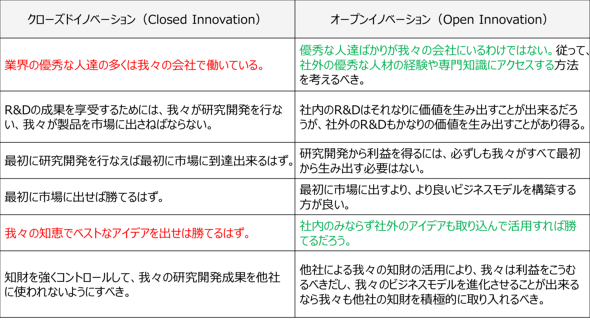

クローズドイノベーションとオープンイノベーションの違い

イノベーションの意味を説明したところで、次は「クローズドイノベーション」(Closed Innovationとオープンイノベーションの違いを解説する。

クローズドイノベーションの根底にある考え方は、優秀な人物は全て自社にいて、研究開発の成果を享受するために研究開発から製品の市場投入まで全て自社で行うというもの。業界内で最初に研究開発をすれば、最初に製品を市場に投入でき、競争に勝てる――こんな思考回路だ。クローズドイノベーションを行う企業は、IP(Intellectual Property:知的財産権)を強くコントロールして、自分たちの研究成果を奪われないようにする場合が多い。「自分たちのアイデアで競争に勝てる」という幻想を抱いているのだ。こうしたクローズドイノベーションを進める企業は、世界中に多数存在する。

一方のオープンイノベーションは、優秀な人物は社内だけにいるわけではなく、自社以外の人材や経験、専門知識を活用することも必要だと考える。研究開発から利益を生み出すために一から全て行う必要はないと認識し、より柔軟なビジネスモデルの構築を重視する。IPの扱いも、他社に自社のIPを他社にも活用してもらい、ライセンス供与などの利益を生み出す姿を目指す。

オープンイノベーションの取り組みを追う

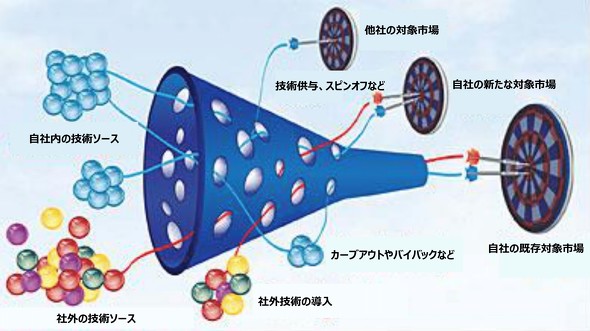

オープンイノベーションは現カリフォルニア大学バークレー校のヘンリー・チェスブロー教授が提唱した。「オープンイノベーションとは、組織内部のイノベーションを促進するために、意図的かつ積極的に内部と外部の技術やアイデアなどの資源を活用し、その結果組織内で創出したイノベーションを組織外に展開する市場機会を増やすことである」(チェスブロー教授)

筆者の経験では、米国で80年代から今でいうオープンイノベーションに相当する取り組みはすでに行われていた。それまで自社で開発、自社で製造、自社で販売というクローズドイノベーション的な手法が多かったが、ベンチャー企業の登場で流れが変わった。技術力を武器にイノベーションを起こしたベンチャー企業が試作品を作り、商品化のスキルや大量生産可能な設備を持つ企業と連携して製造や販売を広める試みが広がった。

例えば、とあるカナダ企業はフラットパネルディスプレイの技術を生かしてTVの試作品を作った。その後日本企業と量産を進める中で、製造時の技術協力の形で協業。これも一つのオープンイノベーションの在り方だ。一般的にイメージするA社の技術とB社の技術を掛け合わせて新技術Cを作る“平行な協業”ではなく、製造工程に沿った“垂直な協業”といえる。

世の中の変化が激しい今、自前主義では生き残れない

オープンイノベーションで協業する相手は、企業や大学、研究機関など多岐にわたる。企業同士の場合はお互いの利害が絡むため、ベストな協業関係を探る必要がある。企業が大学や研究機関と協業する場合は、営利目的での利害が衝突することは少ないため、企業としては取り組みやすい。大学や研究機関と協業する場合は、研究内容をどこまで社会貢献につなげられるかが重要だ。

オープンイノベーションの形態の一つとしてライセンスアウト(技術供与)がある。自社で活用しないIPを眠らせておくのはもったいない。そのIPを欲しがる企業に供与してライセンス料を受け取ることで、IPをマネタイズできる。IPを受け取った企業も研究開発を進められ、Win-Winの関係だ。もともと自社で使わないIPなら、利害衝突する可能性も少ない。日本企業はこれまでIPのマネタイズにはあまり積極的ではなかった。これからはこの取り組みをもっと積極的に進めるべきだろう。

競争が激化し、市場や消費者は次々に新しい価値を求めている今、自社内の技術だけをベースに新事業を創出して企業成長を果たすことは難しくなった。自前主義を貫いた結果、競争に負けたら元も子もない。日本企業は今、外部の手を借りてでもイノベーションを起こす速度を上げ、開発をスピードアップしなくてはならない状況にあるのだ。

加えて近年は、新型コロナウイルスの感染拡大や気候変動、AIなどテクノロジーの進歩といった急激な変化が立て続けに起こり、世の中の動きを予想しづらくなっている。まさにVUCA(Volatility:変動性、Uncertainty:不確実性、Complexity:複雑性、Ambiguity:曖昧性)の時代だ。 こういう状況にある今、スピード感を持って新しい価値を創出し続けるために、オープンイノベーションがますます重要になっている。

関連記事

すべての家電にLPWAを——パナソニック、“共創”でIoT家電に本腰

すべての家電にLPWAを——パナソニック、“共創”でIoT家電に本腰

創業100年を迎えたパナソニックが次世代の家電の姿を示した。すべての家電をネットワークにつなぎ、家電同士が連携して新しい価値を生み出すという。 企業・大学の研究連携には限界も? 「オープンサイエンス」の利点と課題

企業・大学の研究連携には限界も? 「オープンサイエンス」の利点と課題

国立情報学研究所(NII)などが6月18日〜19日に開催した「JAPAN OPEN SCIENCE SUMMIT 2018」で、LIFULL、リクルートテクノロジーズ、クックパッド、京都大学、筑波大学が、オープンサイエンスの一環で企業データを公開することの意義や、大学がそれを用いて研究することの利点や課題について議論を交わした。 パックマン美少女擬人化も“公認” バンダイナムコが「カタログIPオープン化」で模索するファンとの新しい関係

パックマン美少女擬人化も“公認” バンダイナムコが「カタログIPオープン化」で模索するファンとの新しい関係

バンダイナムコの80年代の名作ゲーム「パックマン」「ゼビウス」などのIPを法人や個人クリエイターに開放し、2次利用や創作を公認する「カタログIPオープン化プロジェクト」が4月に始動した。これからのコンテンツホルダーはUGC文化とどう向き合っていくべきか――チャレンジの成果は。 ビックカメラ、100億円規模のVC設立 「オープンイノベーションを加速」

ビックカメラ、100億円規模のVC設立 「オープンイノベーションを加速」

ビックカメラが100億円規模のコーポレートVC設立。「オープンイノベーションを加速させる」。 「アイリスロボティクス」設立 法人向けロボット事業でソフトバンクとアイリスオーヤマが協業

「アイリスロボティクス」設立 法人向けロボット事業でソフトバンクとアイリスオーヤマが協業

アイリスオーヤマとソフトバンクロボティクスグループが合弁企業「アイリスロボティクス」を設立。除菌清掃ロボットなど法人向ロボット事業を手掛ける。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

Special

PR