ライブ配信に欠かせないスイッチャー、その“外回り”を強化するローランドの戦略:小寺信良の「プロフェッショナル×DX」(2/2 ページ)

オペレーションを解放する「VenuSet」

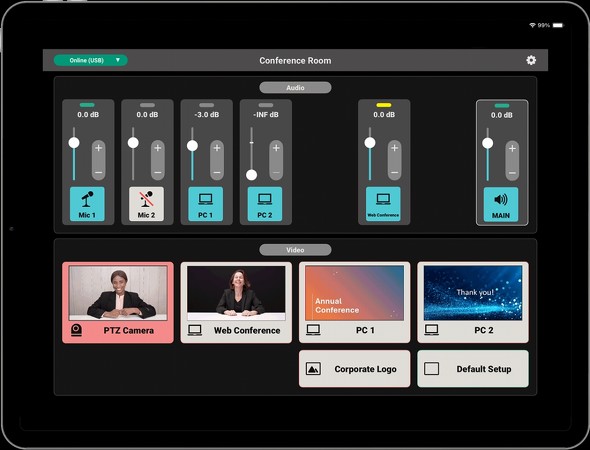

25年に入ってローランドは、もう一つのソフトウェアを市場投入した。「VenuSet」は現在iPad用が公開されているが、追ってWindows版とiOS版が投入される、スイッチャーコントロールソフトだ。

ネット中継用ツールには完全にソフトウェアだけのものもあり、こちらの方が慣れているという人も多い。ローランドのスイッチャー製品は、ハードウェアとコントロールパネルが一体となっているのが特徴だが、ハードウェアを使ったことがない人にはなかなか難しいものがある。

「VenuSet」は、ハードウェアスイッチャーのコントロールをソフトウェア上に移したもの、といえる。対応スイッチャーは、Graphics Presenter対応機種と同じだ。

スイッチャーとの接続は、USB、Bluetooth、LANのいずれかを使用する。ただしBluetooth接続の場合は、V-8HDのみ除外される。またUSB接続の場合は、入力チャンネルの実映像をVenuSet上でモニターできる。

興味深いのは、スイッチャーの制御コマンドにMIDIを使用しているところだ。以前からローランドスイッチャーはMIDIに対応してきたが、これといった使い道がなく、持て余してきた機能である。

従来スイッチャーの外部制御に用いられてきたのは、GPIである。ただGPIは単にタイミングでパルス波のトリガーを発するだけなので、ボタンを押す、切り替えるといった単純な機能しか制御できない。何かを連続で動かすには、スイッチャー上でマクロやタイムラインを組んで、それを番号でたたくといった方法だった。

一方MIDIはリアルタイム可変制御可能なバリュー値を持っており、GPIよりも柔軟な制御が可能になる。音量のアップダウンなどがVenuSetからコントロールできるのも、こうしたバリュー値が制御できるからだ。MIDI信号を受けるスイッチャーなど、もともと電子楽器屋さんであるローランドしか作っていないので、こちらも完全にローランドオリジナルの機能となる。

VenuSetの特徴は、スイッチャーの入力状況と関係なく、UI上で自由にカスタマイズできることである。例えばメインキャスターを捉えたカメラが3chに入力されていても、1番として画面上に割り付けることができる。入力の番号にこだわる必要がなく、コンテンツとしての重要性を考慮した画面構成ができる。

本番のオペレーションは、画面をタッチするだけだ。スイッチャーに仕込んであるマクロやシーケンスも名前を付けてボタン化できるので、ボタンの押し間違いによる壊滅的なミスも防止できる。

誰でも簡単にスイッチャーがオペレーションできるようになるというのは、本当だ。ただこれは、システム構築とオペレーションを分業するということでもある。配信システムのセットアップ自体はハードウェアスイッチャーに対して行わなければならず、それなりに知識と経験が求められる。またVenuSetへのボタン割り当ても、本来はシステム全体が分かっている人が行うべきだろう。

だがその一方で、イベントホールやプレゼンルームのように、システム全体が固定されている場合もある。この場合は、その場所をオペレーションする人が事前にVenuSetを使ってオペレーションメニューを作るということも考えられる。

VenuSetは、現場のオペレーションの効率化と高度化に貢献するとともに、操作自体もパフォーマンスの一部に組み入れることができる。つまり機材の位置とは別の場所で操作できることで、登壇者自らがスイッチング操作を行うという方向性が出てくる。

現時点では、配信システムの結線状況を把握していない演者がVenuSetでコントロール画面を作るというケースはあまり考えられない。配信システムを組んだものがコントロール画面を作り、演者に渡すという方向になるだろう。

これは最終的には、オペレーターとシステムを組む人が分業化していくことになる。課題は、こうした分業化が起こることで、「配信システムを組む」という仕事がちゃんと職業化できるのかということだ。テレビ業界は古くからこうした分業が行われているが、それはアナログ時代にシステムを組むのがものすごく大変で高い専門性が必要だったからである。

一方ネット配信では信号結線やシステムがデジタル化し、同期も自動引き込み、フォーマットも気にしなくていいという環境整備がなされた結果、専門性はそこまで必要ではなくなり、テレビ中継システムの経験がなくても、多くの人が参入できるようになった。

誰に発注できるのか問題

ネット中継においては、放送からスタートした者と、ネット中継からスタートした者では、マインドが大きく違う。放送の根底は舞台演劇であり、仕込みの場面や舞台外を客に見せるということは、あってはならない。このため、スイッチャーやミキサーなどを使って表に見せるものと裏側はきっちり分けることを当然と考える。

一方ネット中継はPCの画面共有ができればいいといった考えが根底にあり、スイッチャーやミキサーといったハードウェアを使って、見せたくない部分を隠すというケースはまだまだ少ない。情報セキュリティ系の講演に行っても、登壇者のPCにつなぎ替える時にデスクトップ画面が丸見えになり、今抱えている案件名フォルダが中継画面に表示されたりしてこっちが驚くことがある。

最終的にはこうしたところに至るまで、きちんと機材が入って隠すものは隠すといった格好になるべきだと思う。ただこうした中継業務、あるいはシステム構築を請け負う業態の存在が不明確で、「ちゃんとしたプロ」というのがいるのかいないのか分からない、発注したくても窓口が見つからないといった課題がある。

機材の発展によってネット中継は1つの業態をなすようになったが、業界として組織化されたり方法論が標準化されているわけでもなく、それぞれの業者が自分のやり方でやっているという状況が続いている。

この業態を長く続けるためには、メーカーや事業者を含めた交流や情報交換できる仕組み、組織的な広報戦略が必要なのだろう。

関連記事

AIが作曲した著作権フリーのBGMをサブスクで ローランドが配信者向け新サービス

AIが作曲した著作権フリーのBGMをサブスクで ローランドが配信者向け新サービス

ローランドは18日、ゲーム実況などの動画配信に活用できる著作権フリーのBGM、効果音を提供するサービス「BGM CAST」を始めた。 映像スイッチャーがクラウド化に進む 激変する「ライブのおしごと」

映像スイッチャーがクラウド化に進む 激変する「ライブのおしごと」

2年ぶりのInter BEE開催。そこで目にしたのは大きく変貌を遂げたスイッチャーだった。 KDDI、360度どこからでも見られる音楽ライブ配信「αU live」開始 VTuber「花譜」などと連携

KDDI、360度どこからでも見られる音楽ライブ配信「αU live」開始 VTuber「花譜」などと連携

KDDIが、音楽ライブの映像を360度どこからでも視聴できる配信サービス「αU live」の提供を始めた。今後、バーチャルYouTuber(VTuber)で歌手の「花譜」(かふ)や、VTuber「キズナアイ」で知られるActiv8の所属アーティストなどが音楽ライブを配信するという。 フジロック、ライブ配信決定 Amazonが無料配信 5種類の限定Tシャツも

フジロック、ライブ配信決定 Amazonが無料配信 5種類の限定Tシャツも

アマゾンジャパンは7月11日、新潟県の苗場スキー場で7月26日から28日まで開催される「FUJI ROCK FESTIVAL '24」を独占でライブ配信すると発表した。Prime VideoとTwitchのAmazon Music公式チャンネルで配信予定で、無料で視聴可能(Prime VideoはAmazonアカウントが必要)という。 生演奏の機会を奪われたアーティスト、DXする ライブ配信を追求したらつながった新たな仕事

生演奏の機会を奪われたアーティスト、DXする ライブ配信を追求したらつながった新たな仕事

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

Special

PR