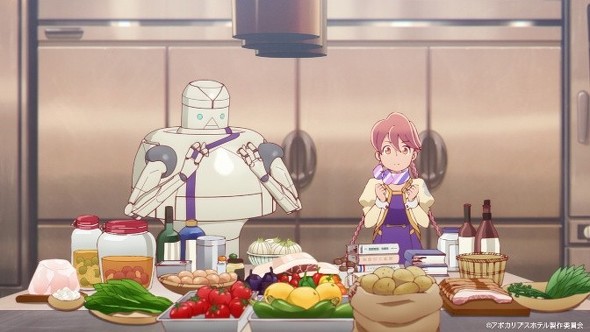

ロジックじゃない、感覚で創る――「アポカリプスホテル」誕生の軌跡、CygamesPictures竹中代表に聞く:まつもとあつしの「アニメノミライ」(2/4 ページ)

「面白いか、つまらないか」だけ 竹中流"感覚"のものづくり

――ドタバタコメディだったという初期コンセプトから、最終話で印象的だったようにほろ苦さも感じさせる終末譚へと再構築されていったわけですが、そこにはどのような発想があったのでしょうか。

竹中:どうやったら自分が見たいものになるかな、というのを一番に考えていました。その中で、例えば「最初からもうお客さんが来ていない状況を作る」とか、「人の言葉を話すキャラクターを極力減らす」とか。ラストは「人間は帰ってくるけれど、地球に残らずに去っていく」という結末にしようとか、そういう入口と出口の大きな流れは、脚本の村越さんに相談する段階で既に考えてましたね。

――竹中さんはオリジナルでのヒット作もこれまで世に送り出していますが、「アポカリプスホテル」でその「入口と出口」を決める上で、何かロジックや方程式のようなものはあったのでしょうか。

竹中:いや、よく聞かれるんですけど、僕は全然論理的に物事を考えないんです。多くのクリエイターの方々が自分の作品を産み出した過程をロジカルに説明しているのを見て、いつもすごいなと思うんですが、僕の場合は「この入口とこの出口の組み合わせなら、何か新しいものになりそうだな」という、ほとんど"感覚"でしかない。ターゲットも常に自分でしかなく、自分が面白いと思えるか、自分がこれなら見続けるか。まずは自分が納得できるかどうかだけを考えてものづくりをしています。

――その「新しいものになりそう」という感覚は、具体的にどういうことでしょう。

竹中:「新しい」というよりは、「その時代に新鮮に映る」と言った方が正しいかもしれません。たとえ過去に何度も描かれた古典的なテーマであっても、今の時代の視聴者が見れば、新しい感覚で受け取ってくれるんじゃないか、と。だから、SFというジャンルに僕自身がすごく詳しいわけではないんです。広く浅く、今の世の中の状況や流行を見ながら、今このキャラクターと演出でやれば新鮮に映るんじゃないか、という感覚を大事にしています。

まあ、ざっくり言うと「勘」です。

――なるほど。シリーズ構成のプロットがほぼ脚本の形になるまで出来上がった段階で合流されたという監督(春藤佳奈監督)のアイデアは、どのように反映されたのでしょう。

竹中:監督には、プロットはあくまでたたき台なので、好きにしてくださいとお伝えしました。その中で、作品の厚みを増すアイデアをたくさんいただきましたね。例えば、1話冒頭で人類がいなくなる様子をカットバックで見せる構成は、全面的に監督が作ってくれたものです。また、物語の鍵となる旅人宇宙人からもらった「試験管」を池に落とす要素を序盤に入れてくれたり。特に、僕と村越さんが男性で考えていた最後の人間(地球人)を、女性キャラクターに変更する提案は、まさに監督ならではの視点だと感じました。それによって物語が恋愛軸に偏らず、より普遍的な視点になったと思います。

――それにしても作品の中でも特にアクションシーンのクオリティと物量には驚かされました。正直、コストを度外視しているのでは、と感じるほどでしたが、あれはどなたのこだわりだったのでしょう。

竹中:僕もあんなことになるとは思っていませんでした(笑)。内容的に「なんでこんなにアクションが多いんだ」と。あれは脚本を読んだ制作プロデューサーが「これはアクションの得意な人に振ろう」と判断して、その方から上がってきた絵コンテが、あのような形になったと認識しています。

――その絵コンテをご覧になって、どう思われましたか。

竹中:いやもう、「おもしれえな」と、つい本音が漏れましたね。正直、プロデューサーという立場としては「これは作業が大変」とは思いましたけど、スケジュールも迫っているけど、何より上がってきたコンテが面白い。それを変更してくれとは言えないですよね。正直に言って予算には全然収まっていないですが(笑)。

――(笑)。CygamesPictures社長=経営者としての判断と、作品プロデューサーとしての判断がせめぎ合う部分かと思います。

竹中:会社のブランドは制作した作品に紐付いていきます。このやり方で駄目になったら、もう会社が駄目になる時だ、くらいの気持ちでやっていますから。現場のクリエイターたちが「大変だけど、これをやりきる」と言うのであれば、僕は「いいよ」としか言わないです。コンテを見て面白いと思ってしまったら、もうGOを出すしかないです。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

Special

PR