メタンハイドレートの実現性が高まる、日本海で225カ所の内部構造を確認:電力供給サービス

新潟県の上越沖と石川県の能登半島西方沖で進められていたメタンハイドレートの資源量を把握する調査の結果、大規模な内部構造が225カ所も確認できたことが明らかになった。調査を実施した資源エネルギー庁が発表したもので、海底の地表に白く露出しているメタンハイドレートも見つかった。

2013年3月に太平洋の三重県沖でメタンハイドレートの抽出に成功して以来、にわかに国産の新エネルギーとして注目が高まっていたが、実現に向けてまた一歩前進した。資源エネルギー庁が日本海の上越沖と能登半島西方沖で進めていた調査の結果を11月29日に発表して、225カ所にのぼる大規模な内部構造を確認できたことを明らかにした。

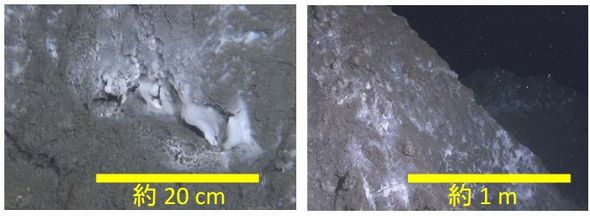

9月下旬から10月上旬に上越沖で実施した無人機を使った探査では、海底の地表にメタンハイドレートが露出していることも発見した(図1)。海底の浸食によって内部から露出している状態を初めて確認できたもので、「燃える氷」と呼ばれるように白くて固形燃料に似た物質が見える。

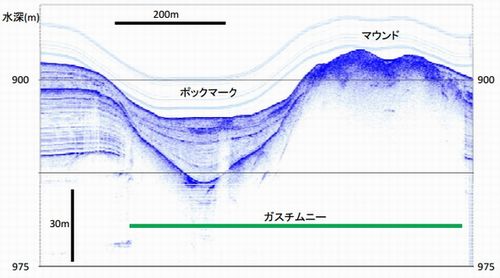

日本海側で想定されるメタンハイドレートは、海底から100メートル以内に存在する「表層型」と考えられている。6月から7月にかけて音波を使って実施した地質調査では、表層型のメタンハイドレートが存在している可能性が大きい「ガスチムニー」と呼ぶ内部構造が上越沖と能登半島西方沖で225カ所も確認できた(図2)。その大半は直径が200〜500メートルあり、最大では直径900メートルほどの大規模な構造も見つかっている。

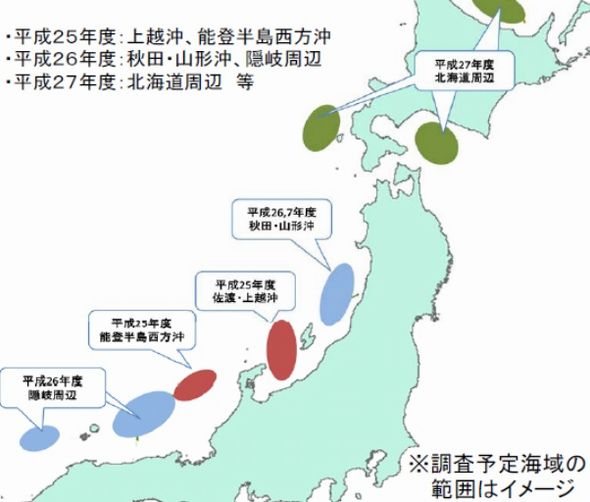

資源エネルギー庁は引き続き、表層型のメタンハイドレートが分布している可能性が高い日本海側の複数の海域を対象に、同様の資源量を把握する調査を実施する計画である(図3)。いずれの海域も事前の調査によって「BSR(海底疑似反射面)」と呼ぶメタンハイドレートの潜在可能性を示す結果が出ていて、今回と同様に大規模なガスチムニーを確認できる可能性が大きい。

関連記事

日本海でもメタンハイドレートの調査開始、海底の浅い部分にある「表層型」

日本海でもメタンハイドレートの調査開始、海底の浅い部分にある「表層型」

新潟県の上越沖と石川県の能登半島西方沖で メタンハイドレートで変わる、2020年代の電力・エネルギー戦略

メタンハイドレートで変わる、2020年代の電力・エネルギー戦略

三重県の志摩半島沖で天然ガスの生産実験 「高効率火力発電」が最重要テーマに、クリーンエネルギーによる国の成長戦略

「高効率火力発電」が最重要テーマに、クリーンエネルギーによる国の成長戦略

石炭とガスの発電効率を高める技術に注目 どうなるエネルギー政策、ベストミックスを決める4つの動き

どうなるエネルギー政策、ベストミックスを決める4つの動き

原子力の比率を何パーセントに設定するのか 1兆円を超えるエネルギー関連予算、2014年度の概算要求で

1兆円を超えるエネルギー関連予算、2014年度の概算要求で

2013年度の予算を2461億円も上回る

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

人気記事トップ10

- 系統用蓄電池の接続手続きの規律を強化 順潮流側ノンファーム型接続に「計画値制御」も導入へ

- 太陽光発電の未来を占う試金石に──再エネ「FIP転換」の実像と留意点

- 住宅用蓄電システムのセキュリティ対策を強化 オムロンが「JC-STAR」認証を取得

- 水素燃料電池で動く油圧ショベルを実際の工事現場に 国内初の実証実験

- ペロブスカイト太陽電池を高性能化する添加剤 発電効率と耐久性を改善

- 太陽光発電所をFIP転し蓄電池も併設 需給調整市場にも対応する国内初の事例

- 系統用蓄電所に疑似攻撃 パナソニックがサイバーセキュリティ実証

- 国内のマイクログリッド構築市場 2040年度までに810億円規模に

- 太陽光発電市場は本当に“逆風”の中なのか? 経産省・環境省・国交省が語る2026年の展望

- 家庭用蓄電池でデマンドレスポンス 九州電力とシャープが実証

図1 白く露出しているメタンハイドレート。出典:資源エネルギー庁

図1 白く露出しているメタンハイドレート。出典:資源エネルギー庁 図2 地質調査で確認できたメタンハイドレートの可能性がある構造(ガスチムニー)の分布状態。海底の地形と海底直下の地質を断面図で示した。出典:資源エネルギー庁

図2 地質調査で確認できたメタンハイドレートの可能性がある構造(ガスチムニー)の分布状態。海底の地形と海底直下の地質を断面図で示した。出典:資源エネルギー庁 図3 調査を予定している海域。出典:資源エネルギー庁

図3 調査を予定している海域。出典:資源エネルギー庁