電力会社から契約を変更する「スイッチング」、2016年1月に受付開始:動き出す電力システム改革(28)

小売の全面自由化が始まると、電力会社から別の小売事業者へ契約を切り替える「スイッチング」を求める利用者が数多く生まれる。スイッチングの申込は2016年1月から受け付ける予定だ。全国の需要と供給を調整する「広域機関」がシステムを運営してスイッチングの手続きを迅速に処理する。

第27回:「スマートメーターのデータを小売事業者へ、電力使用量を60分以内に提供」

電力システム改革の第1段階で、2015年4月に「電力広域的運営推進機関」(略称:広域機関)が業務を開始する。この広域機関の役割は2つあって、1つは地域を越えて全国レベルの需要と供給の調整機能を果たす。もう1つは電力会社から別の小売事業者へ契約を切り替える「スイッチング」を支援する役割である。

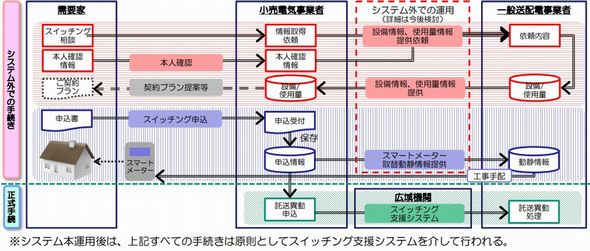

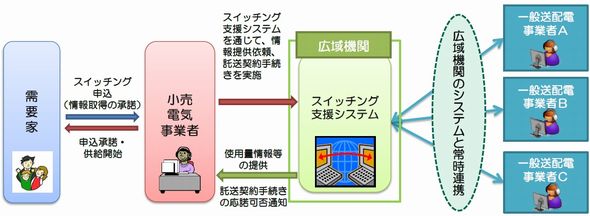

電力を利用する需要家が小売事業者にスイッチングを申し込むと、その情報をもとに広域機関の「スイッチング支援システム」が手続きを開始する(図1)。スイッチング支援システムを経由して電力会社の送配電部門(一般送配電事業者)にも情報が伝わって、契約の変更後も滞りなく電力が供給される仕組みだ。

スイッチングの申し込みは小売の全面自由化に先行して2016年1月に受付を開始することになっている。ただし現在開発中のシステムが受付開始に間に合わないケースを想定して、システムを使わない方法でも手続きを進められるように準備する計画だ。

契約の変更手続きを進めるためには、電力会社から3種類の情報を取得する必要がある。需要家の設備に関する情報のほか、電力使用量の実績データ、さらにスマートメーターの設置状況(動静情報)も含む。この3種類の情報を広域機関が電力会社の送配電部門から取得して小売事業者に提供できるようにする(図2)。

小売事業者は取得した情報をもとに契約プランを作って需要家に提案する。需要家が実際に契約の変更を小売事業者に申し込むと、スマートメーターの設置状況によってメーターの取替工事が手配される段取りだ。こうしたスイッチングの一連の手続きは、遅くとも全面自由化を実施する前の2016年3月にはシステムで対応できるようになる。

スイッチング支援システムが稼働すると、小売事業者が送配電ネットワークを利用して電力を供給する「託送」の異動を含めて短期間に手続きを完了することができる。需要家も小売事業者も電力会社の送配電部門とのあいだで面倒なやり取りにわずらわされることがない。小売の全面自由化を推進するための重要なシステムである。

関連記事

電力会社から簡単に契約変更、小売事業者がワンストップで手続き完了

電力会社から簡単に契約変更、小売事業者がワンストップで手続き完了

動き出す電力システム改革(14) 電力会社からの契約変更を促進、「スイッチング支援システム」が2016年に稼働

電力会社からの契約変更を促進、「スイッチング支援システム」が2016年に稼働

動き出す電力システム改革(12) 電力会社の地域独占を崩す、「広域機関」の準備が48社で始動

電力会社の地域独占を崩す、「広域機関」の準備が48社で始動

電力自由化の3つのステップ(1) 広域機関の需給調整システム、小売全面自由化に向けて10月から開発に着手

広域機関の需給調整システム、小売全面自由化に向けて10月から開発に着手

動き出す電力システム改革(18) 20兆円の電力市場が2016年に全面開放、全国8000万超の顧客獲得競争が始まる

20兆円の電力市場が2016年に全面開放、全国8000万超の顧客獲得競争が始まる

動き出す電力システム改革(9)

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

人気記事トップ10

- ペロブスカイト太陽電池を高性能化する添加剤 発電効率と耐久性を改善

- 太陽光発電所をFIP転し蓄電池も併設 需給調整市場にも対応する国内初の事例

- 国内のマイクログリッド構築市場 2040年度までに810億円規模に

- 費用負担や需要創出が課題に 「SAF(持続可能な航空燃料)」導入促進に向けた基本方針

- 太陽光発電・風力発電の環境規制を厳格化 環境アセスメント制度を見直しへ

- 国内の蓄電所ビジネス市場 2030年度に4240億円規模に

- 太陽光発電市場は本当に“逆風”の中なのか? 経産省・環境省・国交省が語る2026年の展望

- 約定単価・総額は過去最高 29年度対象の容量市場メインオークション約定結果

- 太陽光パネルの新たなリサイクル制度 第一段階では「大量排出者」を義務対象に

- 重ね貼り施工が可能な「ペラペラ太陽光」 リパワリング向けに

図1 「スイッチング支援システム」の役割。出典:広域的運営推進機関設立準備組合

図1 「スイッチング支援システム」の役割。出典:広域的運営推進機関設立準備組合