宮古島のサトウキビで作るバイオ燃料、低濃度でも動力変換効率45%を達成:自然エネルギー

日立製作所と宮古島新産業推進機構は、40%と低濃度なバイオエタノール燃料を利用できる発電システムを試作した。この燃料は宮古島産のサトウキビを原料とするもので、2者はこの製造エネルギーを40%削減することにも成功。低濃度なバイオエタノールは危険物として扱わずに済むため、CO2排出量の削減に貢献するバイオエタノールの用途拡大に貢献できるという。

CO2排出量削減に向けた取り組みの1つとして、植物を原料とするバイオエタノール燃料の活用が注目されている。植物由来のバイオエタノール燃料は大気中のCO2総量に影響を与えない「カーボンニュートラル」な燃料であり、化石燃料と置き換えることができればCO2排出量の削減につながるからだ。

バイオエタノール燃料は米国や東南アジアなどで自動車ガソリンの混合燃料としての利用されはじめている。しかし現在使われているものは、農作物を発酵させた後に蒸留、脱水、濃縮の工程を繰り返して生成する濃度90%以上の「危険物」として扱う必要があるバイオエタノール燃料だ。今後バイオエタノール燃料の用途をさらに拡大するには、危険物として扱う必要がなく、安全性を確保できる60%未満の低濃度バイオエタノールを効率的に製造する技術と、低濃度なバイオエタノールで稼働するエンジン技術が求められていた。

低濃度発電システムとバイオエタノール製造技術を開発

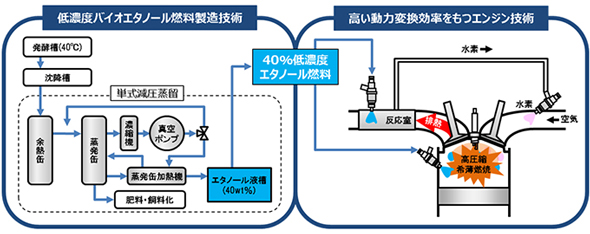

こうした課題の解決に向け、日立製作所と宮古島新産業推進機構(MIIA)は技術開発に取り組んだ。発電システムについては、水を大量に含む低濃度バイオエタノールを350〜450度の高温下で触媒との接触させて水素を生成し、これを低濃度バイオエタノールと混合燃焼することで、効率的に動力を生み出すエンジン技術を開発した。

バイオエタノールの加熱に一般的なエンジンでは排気される排熱を再利用することで効率を高めている。今回試作した40kW(キロワット)の発電システムを用いて実証実験を行った結果、濃度40%バイオエタノール燃料を用いて、45%の動力変換効率が得られたという(図1)。

バイオエタノールの製造については宮古島産サトウキビ由来の廃糖蜜と同じく宮古島の原生酵母を利用して、1時間で発酵液1リットル当たり10グラム以上のバイオエタノールを生産できる製造技術を開発した。発酵温度は40度で、温度制御の冷却に冷凍機を必要とせず、水道水を代用できるという。さらにバイオエタノールの濃度を調整する蒸留工程にも見直しを加えることで、従来方法で低濃度バイオエタノールを製造する場合に比べて、約40%のエネルギーを削減できる見込みが立ったという。

今後、日立製作所とMIAAは、こうしたバイオエタノールをCO2排出量の削減効果が大きい地域分散型発電への適用を目指していく。同時に発電システムの大規模化に加え、バイオエタノール製造の残渣物を肥料や飼料として地元で利用するといった循環型システムの構築に向けた検討も進めていく計画だ。

関連記事

お米を食べて「稲わら」は液体燃料へ、1リットル70円

お米を食べて「稲わら」は液体燃料へ、1リットル70円

大成建設は米を収穫した後に残る「稲わら」から、効率良くバイオエタノールを作り出す技術の開発に成功した。1L(リットル)のバイオエタノールを約70円で製造できる。化学的な前処理工程を一本化することで実現した。化石燃料ではない、有力な液体燃料として利用できる可能性がある。 ジャガイモが生んだ日中の架け橋、バイオエタノール製造技術を共同普及へ

ジャガイモが生んだ日中の架け橋、バイオエタノール製造技術を共同普及へ

NEDOは、中国・国家発展改革委員会とジャガイモのでんぷんの残りかすからバイオエタノールを製造する技術の導入に関する基本協定書を締結したと発表した。 高速増殖型の藻からバイオ燃料、量産に向けた培養試験が始まる

高速増殖型の藻からバイオ燃料、量産に向けた培養試験が始まる

藻とCO2と太陽光を組み合わせて、光合成でバイオ燃料を作る試みが進んできた。IHIを中心にしたプロジェクトチームが鹿児島県に大規模な培養試験設備を建設して4月から運用を開始する予定だ。油分を大量に含む藻を量産してバイオ燃料の実用化を目指す。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

人気記事トップ10

- ペロブスカイト太陽電池を高性能化する添加剤 発電効率と耐久性を改善

- 太陽光発電所をFIP転し蓄電池も併設 需給調整市場にも対応する国内初の事例

- 国内のマイクログリッド構築市場 2040年度までに810億円規模に

- 費用負担や需要創出が課題に 「SAF(持続可能な航空燃料)」導入促進に向けた基本方針

- 太陽光発電・風力発電の環境規制を厳格化 環境アセスメント制度を見直しへ

- 国内の蓄電所ビジネス市場 2030年度に4240億円規模に

- 太陽光発電市場は本当に“逆風”の中なのか? 経産省・環境省・国交省が語る2026年の展望

- 約定単価・総額は過去最高 29年度対象の容量市場メインオークション約定結果

- 重ね貼り施工が可能な「ペラペラ太陽光」 リパワリング向けに

- 太陽光パネルの新たなリサイクル制度 第一段階では「大量排出者」を義務対象に

図1 開発した低濃度バイオエタノール燃料製造技術と発電システムの概要 出典:日立製作所

図1 開発した低濃度バイオエタノール燃料製造技術と発電システムの概要 出典:日立製作所