「自衛」のための太陽光発電、各国が苦しむ理由とは:世界の再生可能エネルギー2016(2)(1/4 ページ)

再生可能エネルギーに関する国際ネットワークREN21が発表した報告書の内容を紹介する。今回はオーストラリアで起こった電力完全自由化の「失敗」と太陽光発電の関係の他、中国・日本・インドに共通する課題について解説する。

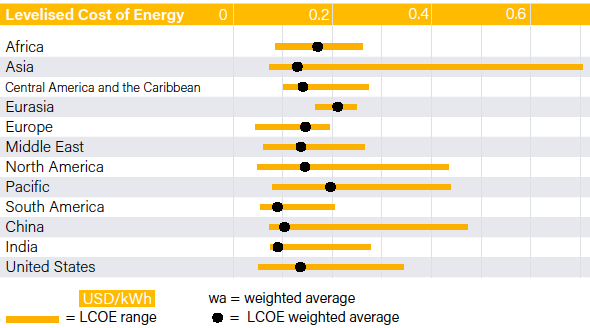

全世界で1kWh当たり21円以下の水準へ

太陽光発電の導入量は、国ごとに大きく異なるものの、共通している状況がある。太陽光の発電コストが低下し、家庭用電力料金と競合可能になったことだ。世界のほとんどの地域で、太陽光の発電コストが、1キロワット時(kWh)当たり0.2米ドル(21円)以下の水準に達している(図1)。

図1 太陽光発電のコスト分析結果 発電所の設計、建設から運営、廃止までの全てのコストを、生涯発電量で割った均等化発電原価(LCOE)を示した。黒丸は加重平均値。出典:REN21(GSR2016、以下同じ)

図1 太陽光発電のコスト分析結果 発電所の設計、建設から運営、廃止までの全てのコストを、生涯発電量で割った均等化発電原価(LCOE)を示した。黒丸は加重平均値。出典:REN21(GSR2016、以下同じ)太陽電池「1人1枚」

REN21の年次報告書「The Renewables 2016 Global Status Report(GSR2016)」によれば、このような状況が極端に現れているのが、オーストラリアだ。

同国では2015年に太陽光を新たに0.9GW導入した。これは世界第7位の規模だ。2015年年末の累計導入量は5.1GW。これは人口1人当たり、太陽電池モジュール1枚に相当するという(総人口2400万人)。

オーストラリアでは主に住宅の屋根置き用途として太陽光の導入が進み、2016年初頭には16%(6分の1)の住宅に設置済みだ。

総発電量に占める太陽光の比率はまだ低いものの、大きな変化が生じている。人口の大半が集まる東部オーストラリアでは、電力需要(系統に由来する電力需要)が、2009年から顕著に下がっている*1)。理由の一部は太陽光発電だ。同国では電力需要が午後に突出(super peak)してきた。これが太陽光によりほとんど目立たなくなった。

*1) 経済低迷による需要減少では説明できない。オーストラリアの経済成長率(GDP)は、2009年以降、2〜3%の範囲で安定しており、2014年は2.7%だったからだ。

太陽光で「自衛」するオーストラリア国民

日本の国土の20倍に及ぶオーストラリアで、なぜ住宅の屋根を用いた太陽光発電システムに勢いがあるのか。理由は電気料金だ。

オーストラリアの卸電力価格は、非常に低い水準にある*2)。同時に家庭用電力料金は非常に高い。

するとどうなるか。太陽光によって得た電力を売電しても得られる利益は少ない。高額な電気料金支払いを削減する方がよい。自家消費が圧倒的に有利な状況だ。

それでも夜間には高い電力料金を避けられない。そのため、2015年には家庭向け蓄電池を複数の企業が製品化し始めたほどだ。オーストラリアにおける蓄電池の利用は、既に導入が進んでいるギリシャや日本、スウェーデンの水準に急速に追い付いているとした。

*2) オーストラリアは電力市場を高度に自由化しており、政府の介入を受けていない。系統は複数あるものの、人口が集中する東部の系統は単一だ。全ての発電事業者と小売事業者は電力市場に参加しなければならない。発電事業者は電力量と価格を提示して、市場で入札に掛ける。市場では翌日の想定需要量に基づいて入札が進み、価格が低い電源から落札。次第に落札価格が上がっていき、最後に落札した価格が卸電力市場価格となる。このような仕組みを採っているため、卸電力価格水準が低い。しかし、需給バランスが崩れた場合、通常の数百倍という非常に高い価格に決まることがあるため、事業者はリスクヘッジをしなければ経営上危険である。この他、高額な託送料や炭素税の負担などにより、小売料金が急騰した。現在、オーストラリアの家庭用電力料金は世界で最も高い水準に至ってしまった。

石炭火力からの離脱を目指す

オーストラリアがこのような状況を受け入れるに至った理由の1つが石炭火力だ。

オーストラリアは2014年時点で世界第2の石炭輸出国(2014年)。4億7000万トンを採掘し、3億8000万トンを輸出する。2013年時点で石炭火力の年間発電量は1億6100万kWhに上る。これは総発電量の71%に相当する規模だ*3)。

オーストラリアは1人当たりの二酸化炭素排出量が世界最高水準にあり、石炭火力依存を減らすことが強く求められている。政府が選んだのは再生可能エネルギーへの転換だ。当初は2020年までに電力の20%を再生可能エネルギーから得る計画を打ち出していたが、2015年には3ポイント上積みして、23%に変更した*4)。

化石燃料に頼り続けることはできないものの、あまりにも急激な政策推進が、電気料金に一時的なあつれきを引き起こした形だ。

*3) 国際エネルギー機関(IEA)が発表した「2015 Key World Energy Statistics」による数値。

*4) 同国は電力源の種類ごとの目標は定めていない。さらに州ごとに2020年時点の目標が異なる。ビクトリア州(人口560万人)は20%、サウスオーストラリア州(人口170万人)は50%、北海道より一回り小さな島からなるタスマニア州(人口50万人)は100%だ。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

人気記事トップ10

- 系統用蓄電池の接続手続きの規律を強化 順潮流側ノンファーム型接続に「計画値制御」も導入へ

- 太陽光発電の未来を占う試金石に──再エネ「FIP転換」の実像と留意点

- 住宅用蓄電システムのセキュリティ対策を強化 オムロンが「JC-STAR」認証を取得

- 水素燃料電池で動く油圧ショベルを実際の工事現場に 国内初の実証実験

- ペロブスカイト太陽電池を高性能化する添加剤 発電効率と耐久性を改善

- 太陽光発電所をFIP転し蓄電池も併設 需給調整市場にも対応する国内初の事例

- 国内のマイクログリッド構築市場 2040年度までに810億円規模に

- 太陽光発電市場は本当に“逆風”の中なのか? 経産省・環境省・国交省が語る2026年の展望

- 重ね貼り施工が可能な「ペラペラ太陽光」 リパワリング向けに

- 費用負担や需要創出が課題に 「SAF(持続可能な航空燃料)」導入促進に向けた基本方針