次世代有機EL材料、発光メカニズムの謎が解明:省エネ機器(1/2 ページ)

産業技術総合研究所と九州大学は2017年5月、次世代型有機EL素子の発光材料として注目される熱活性化遅延蛍光(TADF)を出す分子の発光メカニズムを解明したと発表した。

TADFを出す分子の発光メカニズムを解明

産業技術総合研究所(産総研)と九州大学は共同で、次世代型有機EL素子の発光材料として注目される熱活性化遅延蛍光(TADF)を出す分子の発光メカニズムを解明した。発光効率を大幅に高める分子構造の特徴を突き止めたとしており、低コストで高効率な有機ELディスプレイ、照明などの普及に貢献することが期待される。

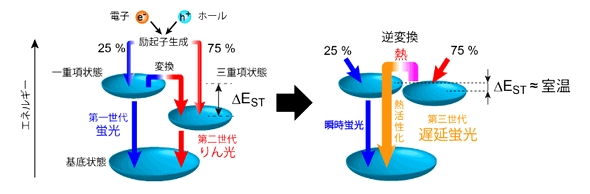

有機ELは電流によって発生する有機分子の励起状態からの発光を利用したもので、励起状態には蛍光を放出する一重項状態と、りん光を放出する三重項状態がある*)。発光効率を高めるには、両方の励起状態を発光に変換する必要があるという。

*)一重項状態では2つのスピンが逆向きで、三重項状態では同じ向きにそろっている。有機EL材料が電流により励起されると、25%が一重項状態、75%が三重項状態になるとする。一般的に三重項状態のエネルギーは、一重項状態より低い。それぞれ基底状態に戻る際に発する光を蛍光、りん光と呼ぶ。

市販されている有機ELディスプレイは一重項状態を三重項状態に変換させ、全ての励起状態の分子からりん光を放出させる材料が採用されている。りん光材量はイリジウムや白金などの希少金属を用いる必要があり、コストが掛かる上に資源的にも不利だ。

希少金属原子を分子に取り込むための構造も考慮しなければならず、演色性を向上させるための分子設計が制約を受ける。そのため希少金属が不要で分子設計にも制約を受けない、高効率で低コストの有機EL材料の開発が望まれていたという。

ΔESTとTADFの発光効率に相関

九州大学はこれまで、熱で三重項状態を一重項状態に逆変換して蛍光を放出するTADF分子を開発。炭素と窒素、水素からなる有機化合物で、100%に近い発光効率を示すTADF分子を2012年に初めて開発した。しかし、2012年の段階では高い発光効率を実現できたのが緑色蛍光のみで、その発光メカニズムの詳細も不明となっていた。

産総研は電子材料の光機能のメカニズム解明を目指し、研究を行ってきた。励起状態における光吸収を100フェムト秒からミリ秒までの領域で、紫外光から可視光、赤外光までの広い波長領域で測定できる「ポンププローブ過渡吸収分光法」の開発である。

両者では九州大学が開発した有機分子について、ポンププローブ過渡吸収分光法を用いて発光メカニズムを詳細に解明するため、研究を行ったという。

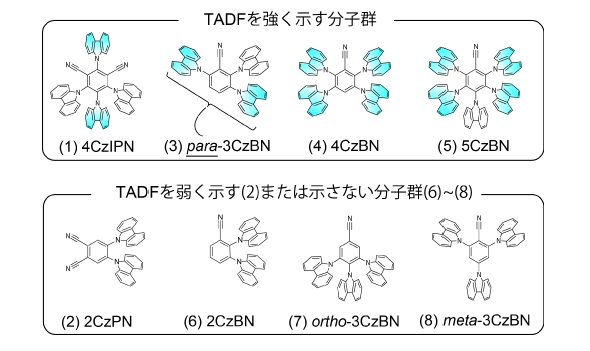

研究で用いた8種類の分子(図1)について有機ELの発光量を調ると、(1)4CzIPNと(2)2CzPNでは、エネルギー差(ΔEST)が室温での熱エネルギー程度と小さい(1)は発光効率が高く、ΔESTが大きい(2)では発光効率が著しく低い。

ΔESTとTADFの発光効率の間に相関が見られたことになる。しかし、CzBNと称する6種類の分子群(3)〜(8)はΔESTがTADFを示すのに困難なほど大きな値を示したが、(3)para-3CzBNと(4)4CzBN、(5)5CzBNはTADFを発光したという。

これらの結果に基づいてTADFの有無で分子を分類すると、TADFを強く発光する分子群は全てパラ体であり、この分子構造がTADFの発光に関与することを示唆している。パラ体とは異性体のうち、置換基がパラ位に位置した構造の分子のことだ。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

人気記事トップ10

- 太陽光発電の未来を占う試金石に──再エネ「FIP転換」の実像と留意点

- ペロブスカイト太陽電池を高性能化する添加剤 発電効率と耐久性を改善

- 系統用蓄電池の接続手続きの規律を強化 順潮流側ノンファーム型接続に「計画値制御」も導入へ

- 住宅用蓄電システムのセキュリティ対策を強化 オムロンが「JC-STAR」認証を取得

- 水素燃料電池で動く油圧ショベルを実際の工事現場に 国内初の実証実験

- 太陽光発電所をFIP転し蓄電池も併設 需給調整市場にも対応する国内初の事例

- 国内のマイクログリッド構築市場 2040年度までに810億円規模に

- 太陽光発電市場は本当に“逆風”の中なのか? 経産省・環境省・国交省が語る2026年の展望

- 重ね貼り施工が可能な「ペラペラ太陽光」 リパワリング向けに

- 費用負担や需要創出が課題に 「SAF(持続可能な航空燃料)」導入促進に向けた基本方針

図1:同研究で健闘した8種類の有機分子の化学構造式 出典:産総研

図1:同研究で健闘した8種類の有機分子の化学構造式 出典:産総研