日本のEV充電器の普及状況は? 最新情報や電力需要の動向が公開:第7回「充電インフラ整備促進に向けた検討会」(3/4 ページ)

EV充電器の規制・制度等における対応

普通充電の出力に関して、従来、一般財団法人日本自動車研究所(JARI)による普通充電器の認証であるJARI認証においては、6kW(電圧200V×電流30A)を認証基準の上限としていたが、高出力化のニーズを踏まえ、上限を10kW(=電圧200V×電流50A)へ引き上げる認証基準の改定を2024年2月に行った。

また、一般家庭等において低圧(100V又は200V)で受電しEV充電器を設置する場合、電気主任技術者による監督は不要であるものの、保安の観点から、電気設備の技術基準の解釈において、EVへの充電電圧は直流450V以下とする保安要件を例示している。

ところが、この例示が高圧受電の場合にも該当するとの誤認が生じており、高圧受電が必要な高出力充電器(50kW超)の整備の妨げとなっているため、2024年夏頃を目途に、新たにEV充電器及び充電ケーブルに関する保安要件が例示される予定である。

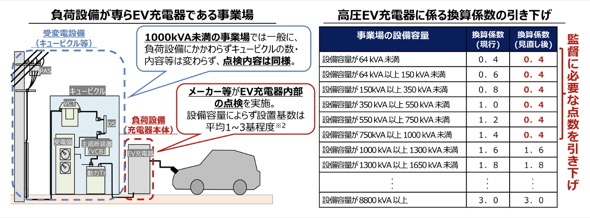

また、電気事業法上、電気主任技術者は、設備容量を踏まえた点数換算で最大33点まで設備の監督が可能であるが、高圧で受電するEV充電器等が増加することにより、電気主任技術者の確保が困難となることが懸念されていた。

このため、SA・PAや商業施設の駐車場等の一区画にEV充電器を設置し、EV充電サービスを提供する場合等の「専らEV充電器を設置する事業場」については、監督に必要な点数値を引き下げる見直しを行い、2024年9月頃に告示改正を行う予定である。これにより、電気主任技術者一人あたりが監督可能なEV充電器の数が増加し、電気主任技術者の逼迫が緩和すると期待される。

車両と充電器それぞれが多様化、高性能化していくことに伴い、EV/PHEV車両と充電器のソフトウェアまたはハードウェアの接続で不整合が発生し、充電ができない、充電出力が低い等の不具合が生じている。これまでも、車両や充電器については各社において自主的に試験が実施されているが、異なる車両・充電器で十分なテストを実施するためには各充電器設置場所へ車両を持ち込む必要があった。

このため、CHAdeMO協議会では、多数の充電器と車両の組合せによる試験などを通年で行える環境を整えた「CHAdeMOマッチングテストセンター」を2024年3月に開設した。同センターでは、10社16機種の急速充電器を設置し、日本国内に設置されている機種の75%をカバーしており、今後も随時追加される予定である。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

人気記事トップ10

- 太陽光発電の未来を占う試金石に──再エネ「FIP転換」の実像と留意点

- ペロブスカイト太陽電池を高性能化する添加剤 発電効率と耐久性を改善

- 系統用蓄電池の接続手続きの規律を強化 順潮流側ノンファーム型接続に「計画値制御」も導入へ

- 住宅用蓄電システムのセキュリティ対策を強化 オムロンが「JC-STAR」認証を取得

- 水素燃料電池で動く油圧ショベルを実際の工事現場に 国内初の実証実験

- 太陽光発電所をFIP転し蓄電池も併設 需給調整市場にも対応する国内初の事例

- 国内のマイクログリッド構築市場 2040年度までに810億円規模に

- 太陽光発電市場は本当に“逆風”の中なのか? 経産省・環境省・国交省が語る2026年の展望

- 重ね貼り施工が可能な「ペラペラ太陽光」 リパワリング向けに

- 費用負担や需要創出が課題に 「SAF(持続可能な航空燃料)」導入促進に向けた基本方針