日本のEV充電器の普及状況は? 最新情報や電力需要の動向が公開:第7回「充電インフラ整備促進に向けた検討会」(4/4 ページ)

EV充電による現在の電力需要

「充電インフラ整備促進に向けた指針」で示されたように、電力システム等、社会全体の負担を低減することが、充電インフラ整備における原則の一つである。

将来のEV大量導入を想定し、発電設備や送配電設備の増強の在り方に関して、国でも検討が進められているが、現在及び近い将来における電力需要について、e-Mobility Power社から以下のような見解が示された。

日本自動車工業会の調査によれば、国内の乗用車の平均走行距離は、平日で20km/日、休日で28km/日であり、電費7km/kWhのEVの場合、電気の消費量は3〜4kWh程度となる。これは、普通充電器3kWのEV充電コンセントを用いる場合、1時間で充電できる電力量である。

図5は、時間帯別料金プランを契約しているオール電化住宅における1日の電力需要の実例である。この住宅では、エコキュートの蓄湯と調理を行う早朝の時間帯に最大デマンドが出ており、EVの充電は契約電力(6kVA)の範囲内に収まるよう、エコキュートよりも早い時間帯で充電が行われている。また、他の戸建住宅(ガス契約あり。通常の電気料金プラン)では、簡単なタイマー設定により、夜間にEVを充電している実例が紹介されている。

これらの事例により、日本では大半のEVユーザーは、自宅での充電は3kWの普通充電で十分であり、充電する時間帯をタイマー等で調整可能であれば、契約電力を超過することなく、また既存の配電系統へ過剰な負荷を与えるおそれも低いと考えられる。

EV急速充電による電力需要の実例

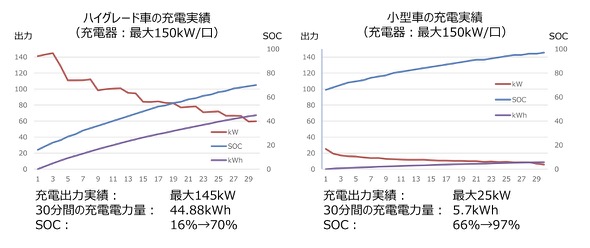

EVが急速充電をする場合、実際の充電出力は、EV側の充電性能(kW)や充電器の給電性能(kW)だけでなく、バッテリー残量(SOC)やバッテリー温度・気温等によって、大きく変動することが知られている。

図6では、EVから急速充電器に出される充電指令値が、EVバッテリーを保護するために、充電時間・SOCの増加と共に低下する実例が示されている。よって、同じ充電スポットで10台のハイグレード車(150kW)が急速充電すると仮定した場合でも、各車両の充電開始のずれ(不等時性)やSOCの違いにより、同時合計出力は1,500kWにならないと想定される。

また日本では、軽自動車等の小型EVのシェアが約50%であるため、通常の急速充電スポットの最大需要は、さらに小さいと想定される。

よって、車両スペック(充電性能)が20〜150kWまで多岐に渡る日本では、急速充電スポットにおいて1基・複数口の充電設備を設置し、時間・kWh課金の併用とセットで、設備の最大出力をパワーシェアリングする仕組みが適していると、e-Mobility Powerでは報告している。

今後、EVとその充電器は、変動性再エネの出力変動に対応し系統全体の需給バランスを調整することや、配電系統の混雑回避等のためDRリソースとして活用することが想定されている。EV充電インフラの整備は、社会全体の負担低減という側面だけでなく、価値の提供という側面からも検討を深めることが期待される。

関連記事

半導体工場やEV充電設備の新設など、局地的な電力需要の増加にどう対応すべきか?

半導体工場やEV充電設備の新設など、局地的な電力需要の増加にどう対応すべきか?

半導体工場の新設など、電力消費量の大きな設備が設置されることで発生する局所的な電力需要増にどう対応すべきか――。電力・ガス取引監視等委員会は新たに「局地的電力需要増加と送配電ネットワークに関する研究会」を設置し、課題の整理や対策に関する検討を開始した。 系統強化に向けた「海底直流送電線」、北海道-本州と九州-中国エリアで整備の方向に

系統強化に向けた「海底直流送電線」、北海道-本州と九州-中国エリアで整備の方向に

再エネ大量導入への対応と電力系統のレジリエンス強化を目的に、地域間連系線の増強に向けた検討が進んでいる。なかでも注目したいのが北海道〜本州間と九州〜中国間の増強だ。このほど政府の委員会において、両エリアにおける海底直流送電線の導入に向けた検討が行われた。 2024年度の「供給計画」から考える、10年後の電力需要と供給力の変化

2024年度の「供給計画」から考える、10年後の電力需要と供給力の変化

このほど電力事業者各社から提出された、2024年度の「供給計画」がとりまとめられた。とりまとめでは電力需要想定や需給バランス、電源構成の変化に関する分析、送配電設備の増強計画などが報告されており、本稿ではそこから見える長期視点での課題を解説する。 EV普及に欠かせない「充電インフラ」、政府が新たな整備指針案を公表

EV普及に欠かせない「充電インフラ」、政府が新たな整備指針案を公表

EVの普及に欠かせない充電インフラ。その普及・整備の促進に向けて、政府は新たな「充電インフラ整備促進に向けた指針(案)」を公表した。その概要を紹介する。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

人気記事トップ10

- 系統用蓄電池の接続手続きの規律を強化 順潮流側ノンファーム型接続に「計画値制御」も導入へ

- 住宅用蓄電システムのセキュリティ対策を強化 オムロンが「JC-STAR」認証を取得

- 水素燃料電池で動く油圧ショベルを実際の工事現場に 国内初の実証実験

- 太陽光発電の未来を占う試金石に──再エネ「FIP転換」の実像と留意点

- 系統用蓄電所に疑似攻撃 パナソニックがサイバーセキュリティ実証

- 太陽光発電所をFIP転し蓄電池も併設 需給調整市場にも対応する国内初の事例

- ペロブスカイト太陽電池を高性能化する添加剤 発電効率と耐久性を改善

- 家庭用蓄電池でデマンドレスポンス 九州電力とシャープが実証

- 太陽光パネル角度を自動制御 徳島県にソーラーシェアリング発電所

- 国内のマイクログリッド構築市場 2040年度までに810億円規模に