種類別に見たバイオ燃料の普及課題、足元の本命となる燃料はどれなのか?:バイオ燃料の社会普及に向けた将来展望(1)(1/3 ページ)

主に運輸分野における脱炭素化の切り札として期待されている「バイオ燃料」。さまざまな種類が存在するバイオ燃料だが、その現状と展望はどのようなものなのか。国内外の状況から普及に向けた展望までを、全3回にわたって解説する。

2050年カーボンニュートラルに向けた取り組みとして、運輸に関わる分野では電気自動車(EV)や燃料電池車(FCV)の利用と並び、液体燃料の脱炭素化が進められようとしている。脱炭素に貢献し得る液体燃料はカーボンニュートラル燃料と呼ばれ、合成燃料(e-fuel)やバイオ燃料などが該当する。その中でも、バイオ燃料の一つであるバイオエタノールについては、既に技術的に確立された製造プロセスが存在しており、実際にアメリカやブラジルなどで商用化されていることは多くの方がご存知だろう。

一方で、バイオエタノール以外のバイオ燃料にはどのようなものが存在するのか、各国は脱炭素エネルギーとしてバイオ燃料をどのように位置付けているのか、あるいは今後どのような展開が考えられるのかについてまでは、あまり知られていないのではないだろうか。

そこで本連載ではこうした疑問に対して、エネルギー戦略における各国のバイオ燃料の位置付け、海外でのビジネス動向、日本でのバイオ燃料社会の普及に向けた展望などを全3回にわたって解説していく。

バイオ燃料がなぜ注目されているのか?

世界的に脱炭素化に向けた取り組みが重要視される中、国土交通省は「2021年度における日本の二酸化炭素排出量(10億6,400万トン)のうち、運輸部門からの排出量(1億8,500万トン)は17.4%を占める」としている(ここで言う運輸部門とは、自家用・営業用を含む自動車、航空機、船舶等を指している)。

ここから分かる通り、カーボンニュートラル社会を形成するに当たり運輸部門の脱炭素化は非常に重要である。その手段として電動化(EVなど)、水素活用(FCV、水素エンジン、アンモニア)、合成燃料、そしてバイオ燃料が挙げられ、これまで欧州や中国を中心に国家戦略として乗用車の電動化が推進されてきた。一方で、電池搭載スペースや電池重量などの問題から、大型トラック、航空機や船舶等の電動化は困難な場合が多く、これらに対しては水素活用、合成燃料やバイオ燃料が脱炭素化の手段として注目されている。

その中でも、合成燃料やバイオ燃料は既存の内燃機関インフラをおおむねそのまま活用できる燃料であるという利点を持つ。加えて、EVやFCVの普及を促進する上で、大きな壁となっている膨大なインフラ投資を必要としないことから、近年大きな期待が寄せられている。さらには、バイオケミカルの原料への転用も想定されており、燃料以外でも用途が考えられるバイオ燃料は、グローバルでとりわけ注目を集めている。

そもそもバイオ燃料の定義とは?

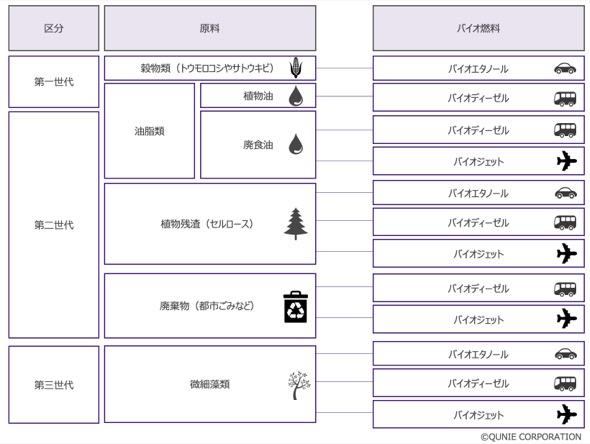

バイオ燃料といっても、図1に示す通り、その原料や製造生成物などがさまざまである。原料については、食料と競合する穀物(トウモロコシやサトウキビ)や食物油などの油脂類を原料としてバイオエタノール・バイオデイーセルを生成する第一世代、食料と競合しない植物残渣(セルロースなど)・廃食油を原料とする第二世代、食料と競合しない微細藻類を原料とする第三世代と大きく3つに分けられる。また、それぞれガソリン・軽油・ジェット燃料の代替燃料である「バイオエタノール」「バイオディーゼル」「バイオジェット」が主な製造生成物となる。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

人気記事トップ10

- 系統用蓄電池の接続手続きの規律を強化 順潮流側ノンファーム型接続に「計画値制御」も導入へ

- 太陽光パネル角度を自動制御 徳島県にソーラーシェアリング発電所

- 家庭用蓄電池でデマンドレスポンス 九州電力とシャープが実証

- 電力の「供給信頼度評価」の課題とは? EUEと予備率の関係性を読み解く

- 系統用蓄電所に疑似攻撃 パナソニックがサイバーセキュリティ実証

- 水素燃料電池で動く油圧ショベルを実際の工事現場に 国内初の実証実験

- 太陽光発電の未来を占う試金石に──再エネ「FIP転換」の実像と留意点

- 住宅用蓄電システムのセキュリティ対策を強化 オムロンが「JC-STAR」認証を取得

- ペロブスカイト太陽電池を高性能化する添加剤 発電効率と耐久性を改善

- 太陽光発電所をFIP転し蓄電池も併設 需給調整市場にも対応する国内初の事例