導入量が鈍化傾向の太陽光発電、2030年以降に向けた課題と見通し:第64回「再生可能エネルギー大量導入・次世代電力ネットワーク小委員会」(1/4 ページ)

第7次エネルギー基本計画の策定に向けた議論が本格化するなか、第64回「再エネ大量導入小委」では太陽光発電協会(JPEA)や日本地熱協会などから、太陽光発電や地熱発電の普及拡大に向けた課題や取り組みの状況が報告された。

太陽光発電の導入量は世界的に急拡大しており、IEA等によれば、2023年の新規導入量は約407〜446GWDCと推計されている。またSolar Power Europeによれば、2030年の新規導入量は中位(Mid)ケースで1TWDC(テラワット=10億kW)、累計導入量としては5〜8TWDC規模の見通しが示されている。

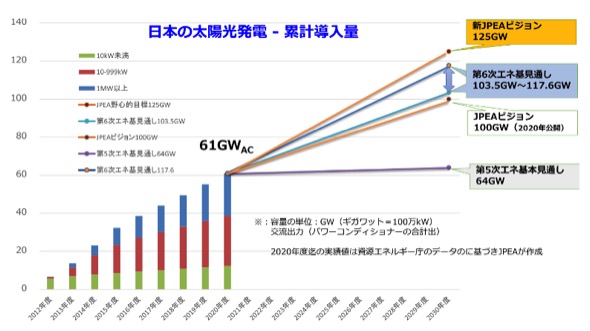

国内における2022年度末の太陽光発電累計導入量は約71.2GWAC(電源構成の8〜9%)であり、第6次エネルギー基本計画における2030年度目標103.5〜117.6GWAC(電源構成の14〜16%)を達成するためには、さらなる大量導入が必要とされている。

第7次エネルギー基本計画の策定に向け、「再生可能エネルギー大量導入・次世代電力ネットワーク小委員会」では、各電源の事業者団体等に対して、これまでの取組状況や2030年及びその先も見据えた取組方針等についてヒアリングを開始した。その第64回会合では、太陽光発電協会(JPEA)等や日本地熱協会から、太陽光発電や地熱発電の普及拡大に向けたさまざまな課題と取り組みなどが報告された。

太陽光発電協会 新「PV OUTLOOK 2050」

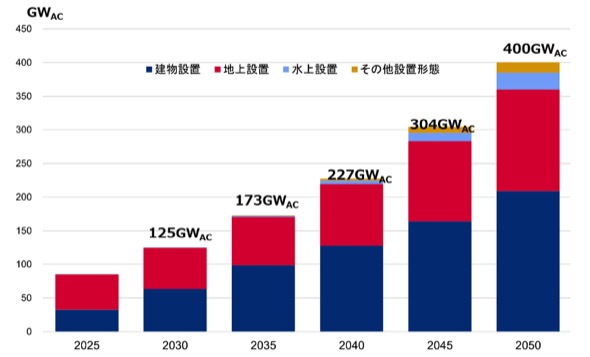

太陽光発電協会(JPEA)は、2020年に「PV OUTLOOK 2050」を作成していたが、2050年カーボンニュートラル実現を前提とした新ビジョン「PV OUTLOOK 2050」を本年7月に公開した。新ビジョンでは将来の技術進展等を精査し、国内での太陽光発電(PV)導入量を2030年:125 GWAC、2035年:173 GWAC、2050年:400 GWACとしている。

2050年時点の「建物設置」約209GWのうち、「建材一体型(BIPV)」が約2割(39GW)を占めている。新築の建物にBIPVを導入する場合、PV設置用の架台を設けることなく、ガラス窓や外装パネルの枠材(サッシ枠等)に従来建材と同じ工法で安価に設置することが可能である。また、東西の壁面等への垂直設置BIPVの場合、発電ピークを朝夕にシフトすることにより、電力需給バランスの維持及び出力制御低減へ貢献すると期待される。

「PV OUTLOOK 2050」では山林での新規開発は想定せず、2050年時点の「地上設置」約151GWのうち、「農業関連」が約7割(107GW)を占めている。「農業関連」の内訳は、耕作地:41GW、荒廃農地:44GW、その他農地:21GWである。

日本の平地面積あたりのPV導入量は主要国で1位であるとして、今後の適地不足を指摘する声もあるが、JPEAでは、設置ポテンシャルは十分にあると考えている。※

※平地面積あたりのPV導入量についての表現を修正しました【2024年8月5日17時】

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

人気記事トップ10

- 系統用蓄電池の接続手続きの規律を強化 順潮流側ノンファーム型接続に「計画値制御」も導入へ

- 太陽光発電の未来を占う試金石に──再エネ「FIP転換」の実像と留意点

- 住宅用蓄電システムのセキュリティ対策を強化 オムロンが「JC-STAR」認証を取得

- 水素燃料電池で動く油圧ショベルを実際の工事現場に 国内初の実証実験

- ペロブスカイト太陽電池を高性能化する添加剤 発電効率と耐久性を改善

- 太陽光発電所をFIP転し蓄電池も併設 需給調整市場にも対応する国内初の事例

- 国内のマイクログリッド構築市場 2040年度までに810億円規模に

- 太陽光発電市場は本当に“逆風”の中なのか? 経産省・環境省・国交省が語る2026年の展望

- 重ね貼り施工が可能な「ペラペラ太陽光」 リパワリング向けに

- 費用負担や需要創出が課題に 「SAF(持続可能な航空燃料)」導入促進に向けた基本方針