種類別に見たバイオ燃料の普及課題、足元の本命となる燃料はどれなのか?:バイオ燃料の社会普及に向けた将来展望(1)(3/3 ページ)

(ii)第二世代の普及課題

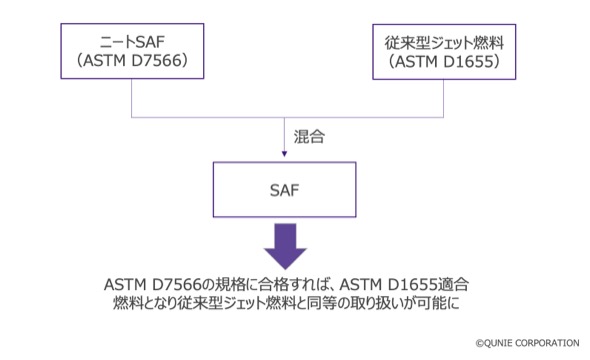

食糧と競合しないセルロース・廃食油などを原料とする第二世代バイオ燃料の中でも、従来型ジェット燃料と混合して使われるバイオジェット燃料のことをニートSAF(Sustainable Aviation Fuel)と呼ぶ。図3に示す通り、ニートSAFの品質規格はASTM(American Society for Testing and Materials International)のD7566(Specification for Aviation Turbine Fuel Containing Synthesized Hydrocarbons)で、従来型ジェット燃料は航空燃料の品質規格ASTM D1655 (Specification for Aviation Turbine Fuels)で規定されている。また、ニートSAFと従来型ジェット燃料の混合燃料(SAF)は、ASTM D7566の規格に合格すればASTM D1655と同等の取り扱いが可能となり、既存の燃料インフラをそのまま使用できるようになるという関係性を持つ。

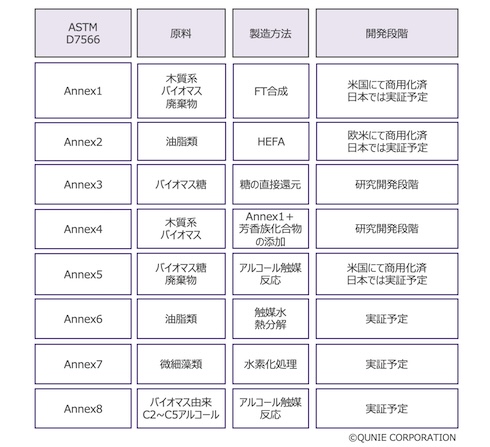

ニートSAFはその原料と製造方法の組み合わせによりAnnex1〜8に分類され、各AnnexにおけるニートSAFと従来型ジェット燃料との混合上限比率が規定されている。ニートSAFの製造方法の違いや技術開発状況を図4にまとめる。

図4 ニートSAF製造プロセスの違いや開発状況 出典:経済産業省 “CO2等を用いた燃料製造技術開発プロジェクトの研究開発・社会実装の方向性(案)”(2021)(https://www.meti.go.jp/shingikai/sankoshin/green_innovation/energy_structure/pdf/007_02_00.pdf)およびNEDO “SAFを中心とした次世代燃料生産技術開発動向とNEDOの取組について”(2024)(https://www.kansai.meti.go.jp/3-9sekiyu/jisedai/2024kouen2.pdf)をもとにクニエ作成

図4 ニートSAF製造プロセスの違いや開発状況 出典:経済産業省 “CO2等を用いた燃料製造技術開発プロジェクトの研究開発・社会実装の方向性(案)”(2021)(https://www.meti.go.jp/shingikai/sankoshin/green_innovation/energy_structure/pdf/007_02_00.pdf)およびNEDO “SAFを中心とした次世代燃料生産技術開発動向とNEDOの取組について”(2024)(https://www.kansai.meti.go.jp/3-9sekiyu/jisedai/2024kouen2.pdf)をもとにクニエ作成SAF商用化に向けたニートSAFの技術開発などは欧米が先行しているものの、まだまだ技術開発中の製造方法が多いのが実情である。既に商用化されているものでは、廃食油などを原料に製造するHEFA(Hydroprocessed Esters and Fatty Acids)と呼ばれる製造方法が存在する。また、セルロースなどの木質バイオマスを原料とするFT(Fischer Tropsch)と呼ばれる製造方法についても米国では商用化されている。

一方、その他の製造方法については、いまだ実証段階であることに加えて、上記のHEFA法やFT法も日本では2025年以降にようやく実証実験が進められる段階であり、商用化には時間がかかると考えられる。既に欧米で商用化されているとはいえ、原料コストや製造コストが高いため、第一世代のバイオ燃料に比べるとその供給コストは高くなり、これが社会への本格普及を阻害している。特に、SAFとして既に使われているAnnex2の原料である廃食油などの油脂類の調達は大きな課題となっている。各地域で収集可能な廃食油は、その量が限られているためである。

また、バイオエタノールなどの原料の植物残渣(セルロース)は、第一世代の原料である穀物類と異なり、複雑な物質を含む原料であるため、前処理に大きな負荷を必要とするのである。

(iii)第三世代の普及課題

食糧と競合しない微細藻類を原料とする第三世代バイオ燃料は、面積当たりの収率が大きいことなどにより、次の世代として注目されている。この世代については、いまだ世界で商用化されている例はなく、大量生産させる技術の確立こそが大きな課題である。

バイオ燃料の目玉となるのは?

ここまでで、バイオ燃料にもさまざまな種類が存在することを述べてきたが、実際のところどのバイオ燃料に最も注目が集まっているのか。それは、SAFであると筆者は考える。

短中期的にみた航空機の脱炭素化は、前述した通り電動化ではなくカーボンニュートラル燃料への代替が適していることから、航空業界および各航空会社はSAFの導入に積極的なのだ。航空会社は燃料価格の上昇分を、燃料サーチャージとして顧客に転嫁するシステムを確立していることも追い風と考えられる。このシステムにより、コストが高いSAFを導入しても、燃料サーチャージを一定程度の高値にして航空券を販売できるということだ。よって、数あるバイオ燃料の中でも、バイオエタノールが既に商用化されてはいるが、今後の注目燃料としてはSAFであると見られる。

ここまでで、脱炭素エネルギーとしてのバイオ燃料の分類や製造方法や社会に普及させる上での課題、そして今後注目されるバイオ燃料について述べてきた。連載第2回では、バイオ燃料に対する諸外国のスタンスや取り組みの方向性、脱炭素エネルギーとしてのバイオ燃料の位置付けを整理することで、日本企業が国内外でバイオ燃料ビジネスを展開する上で、考慮すべきポイントを考察する。

関連記事

航空分野の脱炭素化はどうすべきか? 持続可能な燃料やクレジットの活用動向

航空分野の脱炭素化はどうすべきか? 持続可能な燃料やクレジットの活用動向

航空分野における脱炭素化はどのように進めていくべきか――。2050年カーボンニュートラル実現に向けた施策として、航空分野で検討が進んでいるSAF(持続可能な航空燃料)やオフセットクレジットの動向を中心に紹介する。 海外の水素ビジネスの現況と企業事例、日本企業の事業機会はどこにあるのか?

海外の水素ビジネスの現況と企業事例、日本企業の事業機会はどこにあるのか?

「水素社会」の普及・実現に向けた動きが加速する中、企業は今後どのような戦略を取るべきなのか。その示唆となる国内外の情報をお届けする本連載、第2回となる今回は主要国の水素ビジネスの状況や戦略の方向性を紹介し、日本企業の事業機会を考察する。 バイオマス燃料のGHG情報の開示方法を整備へ、第三者認証の取得は一部で課題も

バイオマス燃料のGHG情報の開示方法を整備へ、第三者認証の取得は一部で課題も

資源エネルギー庁は、事業者がバイオマス燃料のライフサイクルGHG(温室効果ガス)を公開・報告する仕組みを提示した。一方、FIT/FIP制度の適用の前提となる一部バイオマス燃料の第三者認証の取得については、搾油工場の認証取得が進んでいないことなど、課題が顕在化している。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

人気記事トップ10

- 太陽光発電の未来を占う試金石に──再エネ「FIP転換」の実像と留意点

- 系統用蓄電池の接続手続きの規律を強化 順潮流側ノンファーム型接続に「計画値制御」も導入へ

- 住宅用蓄電システムのセキュリティ対策を強化 オムロンが「JC-STAR」認証を取得

- ペロブスカイト太陽電池を高性能化する添加剤 発電効率と耐久性を改善

- 水素燃料電池で動く油圧ショベルを実際の工事現場に 国内初の実証実験

- 太陽光発電所をFIP転し蓄電池も併設 需給調整市場にも対応する国内初の事例

- 国内のマイクログリッド構築市場 2040年度までに810億円規模に

- 太陽光発電市場は本当に“逆風”の中なのか? 経産省・環境省・国交省が語る2026年の展望

- 重ね貼り施工が可能な「ペラペラ太陽光」 リパワリング向けに

- 費用負担や需要創出が課題に 「SAF(持続可能な航空燃料)」導入促進に向けた基本方針