火力発電の動向――供給力の確保と脱炭素化の両立はどうなるのか:第74回「電力・ガス基本政策小委員会」(1/4 ページ)

電力需給を支える重要インフラでありながら、脱炭素化への取り組みも急務となっている火力発電。電力・ガス基本政策小委員会の第74回会合では、火力発電を取り巻く国内外の状況や、石炭火力の脱炭素化などについての報告が行われた。

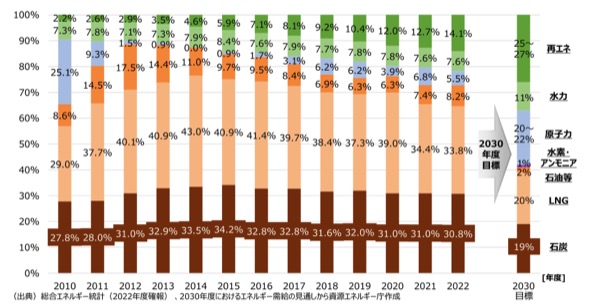

2050年のカーボンニュートラル実現に向けて、電源構成の約7割を占める火力発電の脱炭素化は不可欠であると同時に、足元の電力の安定供給確保のため、供給力・調整力の多くを供出する火力電源が果たす役割は大きい。一方、高経年化した火力電源の休廃止や稼働率低下による経済性の悪化も懸念されている。

このため国は、これまで「適切な火力ポートフォリオ」の構築について検討を行ってきたが、電力・ガス基本政策小委員会の第74回会合では、火力発電を取り巻く国内外の状況や、石炭火力のフェードアウト等について、報告が行われた。

火力発電全体の動向

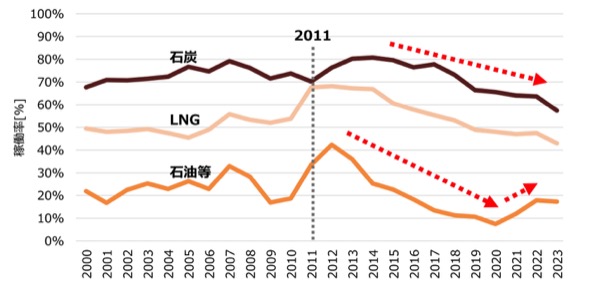

FIT開始以降、再生可能エネルギー電源の導入拡大により、火力の発電電力量(kWh)及び年間設備利用率は低下傾向が続いている。ただし2021〜2022年にかけては、LNG・石炭の価格高騰によるメリットオーダーの逆転や電力需給の逼迫等により、石油火力の稼働率は増加傾向に転じた。

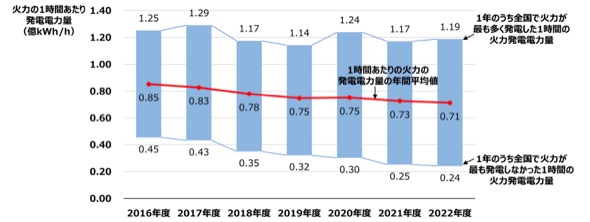

また、火力発電全体の1時間あたり発電電力量の推移(図3)を見ると、「年間平均値」は2016年度の0.85億kWh/hから2022年度には0.71億kWh/hと2割弱減少したのに対して、「最小値」(1年のうち、全国の火力が最も発電しなかった1時間の発電電力量)の減少率は5割弱と大きい。これは、軽負荷期のバランス停止や出力制御が増加しているためと考えられる。

他方、高需要期冬季の日没以降の時間帯などにおいて火力に求められる出力の大きさは従来と変わっておらず、火力の1時間あたり発電電力量の「最大値」(1年のうち、全国で火力が最も多く発電した1時間の発電電力量)は横這いである。これは発電電力量の振れ幅が拡大していることを意味している。

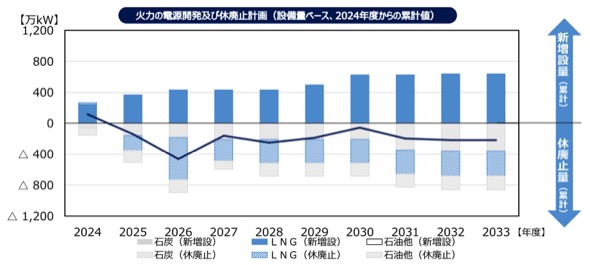

広域機関は電気事業者各社の供給計画を毎年とりまとめており、これによると、2025年度以降は火力の休廃止が増加し、新増設を上回る状態が続く見込みとなっている。

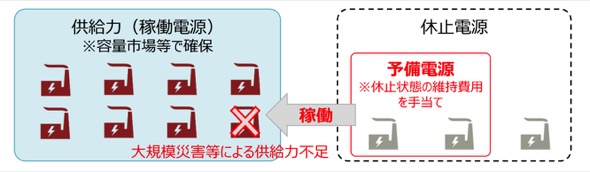

大規模災害等の緊急時に、短期間で必要な供給力を確保する手段の一つとして、休止電源を活用する「予備電源」制度を開始予定である。予備電源として選定された電源に対しては、休止状態の維持や修繕等に必要な費用が支払われる。初回募集は2024年度夏頃を予定しており、300〜400万kW程度の募集が予定されている。

5月9日に中期経営計画を公表した電源開発株式会社は、竹原火力発電所3号機及び松浦火力発電所1号機を、休廃止もしくは予備電源化する予定を示している。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

人気記事トップ10

- 系統用蓄電池の接続手続きの規律を強化 順潮流側ノンファーム型接続に「計画値制御」も導入へ

- 太陽光パネル角度を自動制御 徳島県にソーラーシェアリング発電所

- 電力の「供給信頼度評価」の課題とは? EUEと予備率の関係性を読み解く

- 系統用蓄電所に疑似攻撃 パナソニックがサイバーセキュリティ実証

- 家庭用蓄電池でデマンドレスポンス 九州電力とシャープが実証

- 水素燃料電池で動く油圧ショベルを実際の工事現場に 国内初の実証実験

- 太陽光発電の未来を占う試金石に──再エネ「FIP転換」の実像と留意点

- 家庭用蓄電池の並列接続を可能に 産業施設向けの蓄電池導入コストを低減

- 住宅用蓄電システムのセキュリティ対策を強化 オムロンが「JC-STAR」認証を取得

- 正興電機製作所、中国企業とレドックスフロー蓄電システムを共同開発