需給調整市場の「市場外取引」は一時中断、三次調整力②に新たな調達手法を導入へ:第48回「需給調整市場検討小委員会」/第94回「制度検討作業部会」(1/4 ページ)

応札不足による大幅な約定量不足や約定価格の高騰が生じている需給調整市場。資源エネルギー庁の制度検討作業部会では、これらの問題に向けて実施した対策の効果確認や、追加的な対策の実施について検討が行われた。

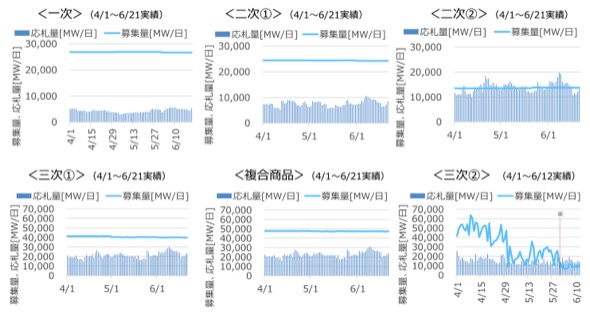

2024年4月から需給調整市場の全商品の取り引きが開始されたが、週間取引(⼀次調整力~三次調整力①)や前日取引(三次調整力②、二次調整力②・三次調整力①未達分の追加調達など)のいずれにおいても、応札不足による大幅な約定量不足や約定価格の高騰が生じている。一般送配電事業者による調整力調達費用の増加は、託送料金や再エネ賦課金の上昇を通じて、国民負担の増加に繋がると懸念される。

このため一般送配電事業者9社は緊急避難的な対策として、4月30日取引(5月1日受渡分)から二次②・三次①の前日追加調達を一時的に中断したほか、5月31日取引(6月1日受渡分)から三次②に一定割合(削減係数)を乗じた募集量の削減を行っている。

資源エネルギー庁の制度検討作業部会では、これらの対策による現時点の効果を確認するとともに、追加的な対策の実施についても検討が行われた。

三次②における削減係数を乗じた募集量削減の効果

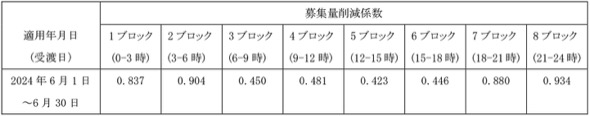

需給調整市場で取り引きされる商品のうち、三次調整力②(前日取引)は上限価格の設定がないため、応札不足による調達費用の高騰が顕著に表れている。このため、三次②については6月の取り引きから、週間・前日断面で算定される募集量に対して⼀定の割合(募集量削減係数)を乗じることで募集量を圧縮する、募集量の削減が開始された。

なお、募集量削減係数は、直近約1ヶ月における全エリア・ブロック別での調達率平均を用いることとしており、2024年6月1日~6月30日受渡分における三次②の募集量削減係数は表1のとおりである。

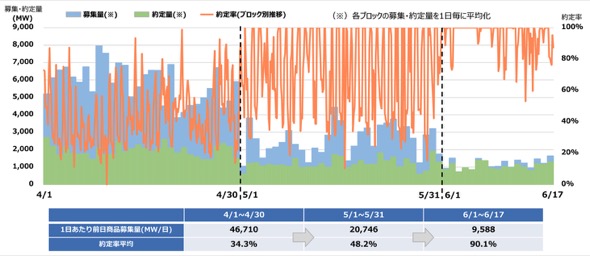

5月1日からの週間商品の前日追加調達の⼀時中断及び、6月1日からの削減係数による募集量圧縮といった暫定的対策の実施による全国(沖縄を除く9エリア合計)での約定量・募集量・約定率の推移は図2の通りである。6月からの削減係数による募集量圧縮により、三次②の約定率は大幅に向上しており、昼間帯(3~6ブロック)の約定率は約89%、夜間帯(1,2,7,8ブロック)の約定率は約97%へと上昇した。

なお約定単価については、6月当初は一旦沈静化した様子であったが、6月中旬以降、再び高単価な約定も増加しており、調達費用の総額については今後も注視が必要とされる。

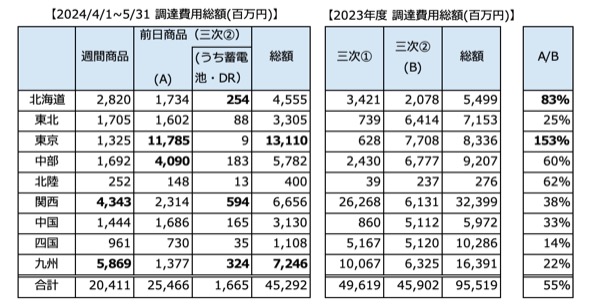

少し時間を遡り、5月末までの需給調整市場における調達費用総額は、表2のとおりである。週間商品の前日追加調達⼀時中断により、5月の前日商品の全国調達費用は、4月と比べ2割程度低減した。ただし、高単価応札が多かった東京エリアの未約定分が他エリアに流出したことなどにより、東北・中部エリアなどで前日商品の調達費用が増加するなど、エリアにより増減の違いが生じている。東京エリアの前日商品(三次②)調達費用総額(4~5月)は、すでに2023年度総額を大きく上回る水準となっている。

なお、三次②の削減係数による募集量の削減は、当該調整力が不要という意味ではなく、余力活用契約という代替手段により確保することになるため、需給調整市場の外で発生する費用についても、今後検証が行われる。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

人気記事トップ10

- 太陽光発電の未来を占う試金石に──再エネ「FIP転換」の実像と留意点

- 系統用蓄電池の接続手続きの規律を強化 順潮流側ノンファーム型接続に「計画値制御」も導入へ

- ペロブスカイト太陽電池を高性能化する添加剤 発電効率と耐久性を改善

- 住宅用蓄電システムのセキュリティ対策を強化 オムロンが「JC-STAR」認証を取得

- 水素燃料電池で動く油圧ショベルを実際の工事現場に 国内初の実証実験

- 太陽光発電所をFIP転し蓄電池も併設 需給調整市場にも対応する国内初の事例

- 国内のマイクログリッド構築市場 2040年度までに810億円規模に

- 太陽光発電市場は本当に“逆風”の中なのか? 経産省・環境省・国交省が語る2026年の展望

- 重ね貼り施工が可能な「ペラペラ太陽光」 リパワリング向けに

- 費用負担や需要創出が課題に 「SAF(持続可能な航空燃料)」導入促進に向けた基本方針