大気中CO2の直接回収技術「DAC」、日本での産業育成に向けた課題と施策の方向性(2/4 ページ)

DACの市場規模予測

IPCC AR6 のシナリオによると、2050年前後における日本の残余排出量は、年間約0.5〜2.4億トンと推定されており、カーボンニュートラル達成には年間数億トンのCDRが必要になると考えられる。

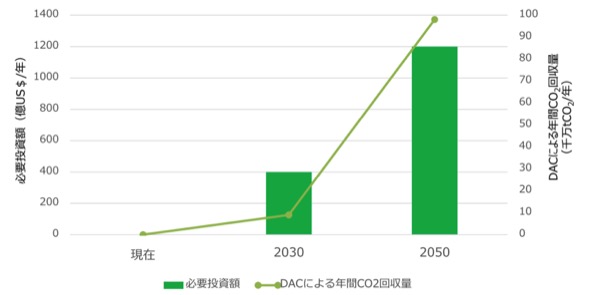

またIEAによると、2050年ネットゼロの達成には世界全体で2030年には9千万トン/年、2050年には9.8億トン/年のDACによるCO2回収が必要(貯留、利用の両方を含む)と推計されており、2030年に約400億$/年、2050年に約1,200億$/年のDAC投資が見込まれている。

現在のDACCSコストは、適用技術や実施条件により$400〜1,000/tCO2程度であるが、将来、100万トン/年規模達成時点で$150〜600程度、2050年には$100前後が今後のコスト目標・見通しとして示されている例が多い。

国内外におけるDACの実証・商用化

既存のDAC技術はCO2回収プロセスにおいて多量のエネルギーを必要とするため、DACCSは再エネ電源が豊富・安価であり、かつCCS制度・インフラが整っている海外諸国(北米や北欧、豪州等)で大規模な実証・商用化が進んでいる。Climeworks社はアイスランドにおいて年間3.6万トンのDACCSプラント(現時点の世界最大規模)を稼働中であり、2030年までに100万トン、2050年までに10億トン級のハブ建設を目指している。またCarbon Engineering社は、2025年中旬に年間50万トン級のDACCSプロジェクトを米国テキサス州において商業運転開始予定としている。

一方、国内でのCCS事業化は2030年以降と見込まれているほか、再エネ電源も限定的であるため、現時点では国内でDACCSを実証・商用化できる状況になく、ベンチスケール実証に留まっている。

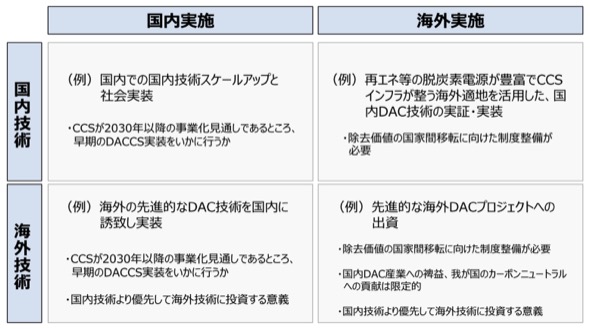

これらの状況を踏まえ、技術と実施場所の観点からDACの社会実装を類型化したものが図4である。DAC産業全体を見ると、DACCS/DACCUそれ自体を行う事業主体のほかに、触媒等の部素材やプラント設計・建設、認証といった事業を支える多数のプレイヤーが存在する。特に部素材において高い技術を有する企業が国内には多く、こうしたサプライチェーンの一部から、国内企業によるDAC事業への参画が始まると考えられる。

一方、操業(オペレーション)や貯留・利用まで含めてDAC事業に参画しなければ、産業としての成長や日本のカーボンニュートラル達成への貢献を大きくは見込めないため、操業への参画まで含めたDAC産業全体を自国で育成・確保する観点も重要である。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

人気記事トップ10

- 太陽光発電の未来を占う試金石に──再エネ「FIP転換」の実像と留意点

- ペロブスカイト太陽電池を高性能化する添加剤 発電効率と耐久性を改善

- 系統用蓄電池の接続手続きの規律を強化 順潮流側ノンファーム型接続に「計画値制御」も導入へ

- 住宅用蓄電システムのセキュリティ対策を強化 オムロンが「JC-STAR」認証を取得

- 水素燃料電池で動く油圧ショベルを実際の工事現場に 国内初の実証実験

- 太陽光発電所をFIP転し蓄電池も併設 需給調整市場にも対応する国内初の事例

- 国内のマイクログリッド構築市場 2040年度までに810億円規模に

- 太陽光発電市場は本当に“逆風”の中なのか? 経産省・環境省・国交省が語る2026年の展望

- 重ね貼り施工が可能な「ペラペラ太陽光」 リパワリング向けに

- 費用負担や需要創出が課題に 「SAF(持続可能な航空燃料)」導入促進に向けた基本方針