大気中CO2の直接回収技術「DAC」、日本での産業育成に向けた課題と施策の方向性(3/4 ページ)

諸外国におけるDACの促進策

DACCS/DACCUへの需要を拡大するためには、CO2除去(CDR)の価値を評価・取引するためのクレジット創出環境の整備や、当該価値の活用場面の拡大が重要である。なお、人為的なGHG排出量が残る(残余排出量がゼロとならない)限り、2050年カーボンニュートラル達成後も、このようなCDRクレジットの取引は将来的に続くと予想される。

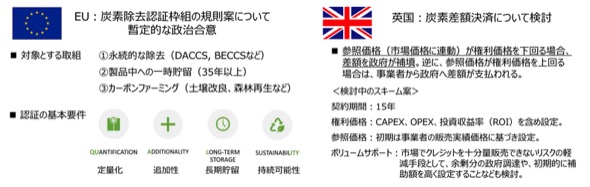

EUでは、炭素除去認証枠組に関する規則案について欧州議会・EU理事会での暫定合意に達したほか、英国は炭素差額決済(値差支援)などの政府支援策やUK-ETS(排出量取引制度)へのCDRの組み込みについて検討中である。またIPCC第60回総会において、CDR及びCCUSに関する専門家会合を開催し、2027年末までにこれらに関する方法論報告書を作成することが決定された。

国内におけるDACクレジットに関する取り組み

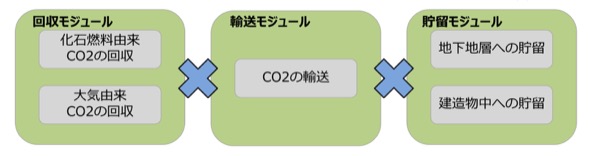

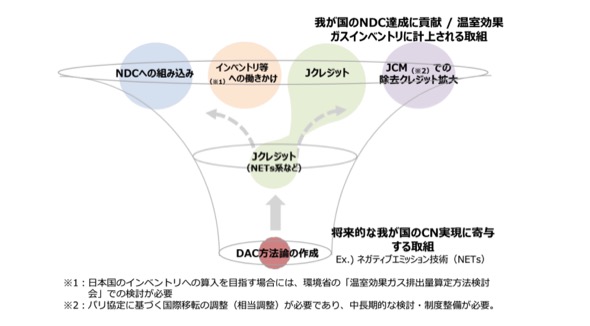

国内ではJ-クレジット制度があるものの、GHGインベントリとの関係上、DACCSやBECCS等のCDRは現時点、J-クレジットの対象となっていない。よって、J-クレジット制度運営委員会では今年度、CO2の除去・貯留に関連する取り組みについて、新規方法論を策定する予定としている。方法論の構成については海外制度も参考としつつ、工程毎に算定方法をモジュール化し、組み合わせて方法論とする設計についても検討を行う予定である。

なお2023年度より、GXリーグにおける排出量取引制度(GX-ETS)の第1フェーズが開始された。同制度ではJ-クレジットやJCMのほか、DACCS等のCDRクレジットも一定の基準を設けたうえで、適格カーボン・クレジットとする方針が示されている。

また現時点、DACは国のNDC(国が決定する貢献)や国家インベントリにカウントされないが、NDC・インベントリにおける位置づけについても今後検討を進める予定としている。

CO2除去(CDR)価値の国家間移転に向けた検討

DACCSは、安価で大量の再エネ電源とCCSインフラを必要とするため、早期のDACCS実証・実装については、これらの条件が揃う場所(海外含む)を中心に検討すべきとDACワーキンググループでは整理されている。一方、海外で実施したDACCSの価値を日本の排出削減として活用するには、CO2除去(CDR)価値の国家間移転に向けた制度整備が必要となる。

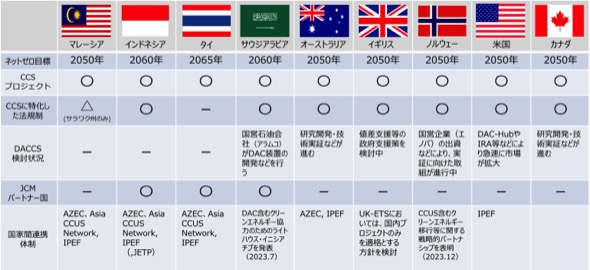

除去価値の移転に関する国家間合意を進める前提として、各国のCCSに関する法規制等の整備状況や、相手国の移転ニーズ、国家間連携体制等を踏まえたうえで、どの国と優先的に進めていくかを検討する必要がある。

現在、パリ協定6条2項に基づく削減価値の国際移転の仕組みとして、日本は二国間クレジット制度(JCM)を運用しており、そのパートナー国は計29か国に上るが、DACCSの有望な豪州や米国・カナダなどは、パートナー国となっていない。よって、JCM制度によらない、パリ協定に基づく国家間移転の調整(相当調整)に向けた取り組みについても検討も進めていく予定としている。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

人気記事トップ10

- 太陽光発電の未来を占う試金石に──再エネ「FIP転換」の実像と留意点

- ペロブスカイト太陽電池を高性能化する添加剤 発電効率と耐久性を改善

- 住宅用蓄電システムのセキュリティ対策を強化 オムロンが「JC-STAR」認証を取得

- 水素燃料電池で動く油圧ショベルを実際の工事現場に 国内初の実証実験

- 太陽光発電所をFIP転し蓄電池も併設 需給調整市場にも対応する国内初の事例

- 系統用蓄電池の接続手続きの規律を強化 順潮流側ノンファーム型接続に「計画値制御」も導入へ

- 国内のマイクログリッド構築市場 2040年度までに810億円規模に

- 太陽光発電市場は本当に“逆風”の中なのか? 経産省・環境省・国交省が語る2026年の展望

- 重ね貼り施工が可能な「ペラペラ太陽光」 リパワリング向けに

- 国内の蓄電所ビジネス市場 2030年度に4240億円規模に