改正省エネ法に関連する新施策、給湯器の非化石転換や社用車への規制拡大を検討へ:第45回「省エネルギー小委員会」(1/4 ページ)

家庭部門や産業部門等におけるさらなる省エネ・非化石転換に向けて、改正省エネ法に関連した新たな制度や規制の検討が進んでいる。直近の「省エネルギー小委員会」では、給湯器などの非化石転換に向けた施策や、社用・公用車を省エネ法の対象とすることなどが検討された。

カーボンニュートラルの実現に向けて、省エネの重要性は世界的に認識されており、COP28では「年間のエネルギー効率改善率を世界平均で2倍とする」ことに合意されたほか、6月のG7首脳声明では、省エネは「第一の燃料(first fuel)」であり、クリーン・エネルギーへの移行に不可欠な要素と位置付けられた。

また国内では、6月に閣議決定された「経済財政運営と改革の基本方針2024(骨太方針2024)」では、省エネ等の推進に向け、設備投資等の支援や制度面での検討を進めることとしている。

そこで資源エネルギー庁の「省エネルギー小委員会」では、家庭部門や産業部門等におけるさらなる省エネ・非化石転換・DRの促進について検討が行われた。なお、省エネ法は2022年改正(2023年4月施行)により、従来の「エネルギーの使用の合理化(省エネ)」だけでなく、「非化石エネルギーへの転換」や「電気の需要の最適化(デマンドレスポンス)」が法の目的に追加され、法の名称も「エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律」へと変更されている。

給湯器の省エネ・非化石エネ転換の状況

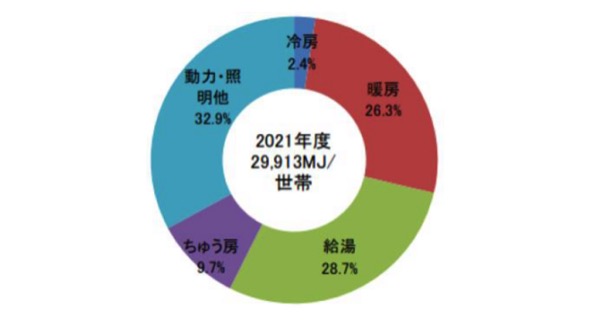

カーボンニュートラル実現に向けては、省エネに並び、需要側における非化石エネルギー転換を進めることが重要である。家庭部門は最終エネルギー使用量の約15%を占めるが、大規模事業者と異なり、家庭等の小規模な需要家に対する直接的な規制等は困難である。

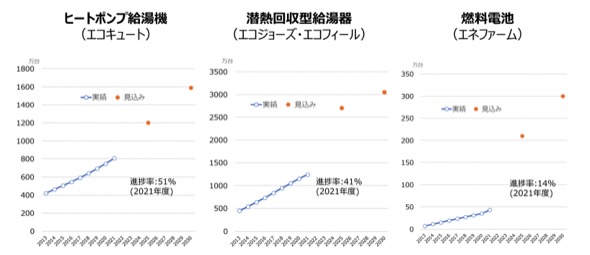

このため、これまで国はトップランナー制度により、エアコンや給湯器など対象となるエネルギー消費機器等を指定した上で、製造事業者等に対して機器等のエネルギー消費効率等の向上(省エネ)を求めてきた。2030年度の高効率給湯器等の導入目標は、ヒートポンプ給湯機が1,590万台、潜熱回収型給湯器が3,050万台、燃料電池が300万台である。

また、家庭のエネルギー使用量の約3割は給湯分野であることを踏まえ、給湯器を対象として、従来の省エネに加え、エネルギー種横断で化石エネルギー消費量の削減(非化石エネルギー転換)を図る新たなトップランナー制度について検討が進められてきた。

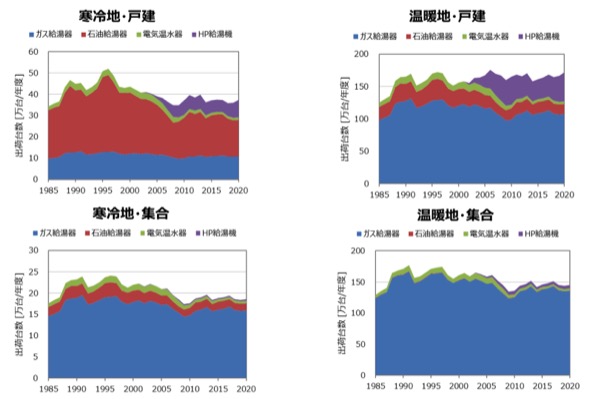

なお給湯器は、気候(寒冷地/温暖地)や住宅タイプ(戸建/集合住宅)の違いにより、一般的に導入される設備のタイプ(エネルギー源)が大きく異なる。ヒートポンプは寒冷地ではエネルギー効率が低下することや、貯湯槽が必要なタイプの給湯器は集合住宅での設置が相対的に困難であるなどの理由があるためである。

製造事業者等が保有する技術・設備タイプは各社で異なり、高効率給湯器の供給拡大には、新たな商流の開拓や流通事業者等の協力が必要となることも想定される。

このため事業者等からは、給湯器においては、非化石エネルギー転換に向けた一律の目標基準値を設定して、全ての事業者に達成を求めることは困難であることが指摘されていた。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

人気記事トップ10

- 系統用蓄電池の接続手続きの規律を強化 順潮流側ノンファーム型接続に「計画値制御」も導入へ

- 住宅用蓄電システムのセキュリティ対策を強化 オムロンが「JC-STAR」認証を取得

- 水素燃料電池で動く油圧ショベルを実際の工事現場に 国内初の実証実験

- 太陽光発電の未来を占う試金石に──再エネ「FIP転換」の実像と留意点

- 太陽光パネル角度を自動制御 徳島県にソーラーシェアリング発電所

- 系統用蓄電所に疑似攻撃 パナソニックがサイバーセキュリティ実証

- 家庭用蓄電池でデマンドレスポンス 九州電力とシャープが実証

- 太陽光発電所をFIP転し蓄電池も併設 需給調整市場にも対応する国内初の事例

- ペロブスカイト太陽電池を高性能化する添加剤 発電効率と耐久性を改善

- 電力の「供給信頼度評価」の課題とは? EUEと予備率の関係性を読み解く