電力市場の入札不足や価格高騰の軽減策に 同時市場の導入検討が本格化:第13回「同時市場の在り方等に関する検討会」(1/5 ページ)

卸電力市場や需給調整市場を運用する中で課題となっている市場価格の高騰や調整力の調達不足。資源エネルギー庁はこの解決を目指し、電力のkWhと調整力を同じタイミングで約定する「同時市場」の本格的な導入検討を開始した。

現在日本では「電力のkWh」を取引する卸電力市場と、「調整力=ΔkW」を取り引きする需給調整市場、それぞれは分離した制度として運用されている。しかし市場価格の高騰や調整力の調達不足という課題を抱えており、加えて変動性再エネ電源の大量導入がさらに進むことで、系統混雑の発生も増加すると想定されている。

このため第7次エネルギー基本計画では、系統制約も考慮に入れた上で、供給力kWhと調整力ΔkWの同時約定により調整力の調達及び電源運用を最適化する「同時市場」の導入に向けて、本格的に検討を深めていくことがうたわれた。

資源エネルギー庁と電力広域的運営推進機関が共同事務局を務める「同時市場の在り方等に関する検討会」の第13回会合では、同時市場の導入に向け、今後検討すべき論点が整理された。

「同時市場」の特徴と意義

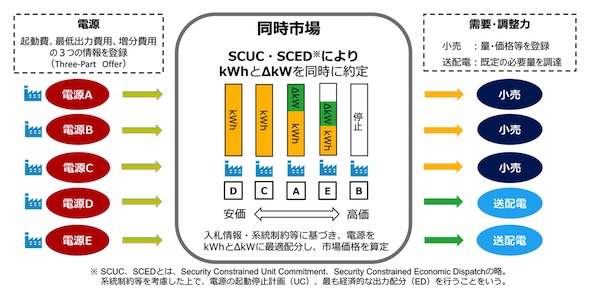

同時市場とは、電源の売り入札を「起動費」「最低出力費用」「増分費用カーブ」の3つの情報を登録する方法(Three-Part Offer)で実施し、電力量(kWh)と調整力(ΔkW)を同時に取り引きして約定させる市場である。

同時市場では、kWh市場とΔkW市場間の電源の取り合いが解消され、電源をkWhとΔkWに適切に配分することが可能になり、売り入札不足を原因とする価格高騰の防止や、調整力の十分な確保等の効果が期待される。

またThree-Part情報により、電源の起動費と総燃料費の合計が最小となるように電源組み合わせの最適化計算を行うことで、国全体として最も経済的な電源ラインアップを実現することが可能となる。ただし、同時市場においても、一部の電源では発電費用の取りもれが生じるため、個別補償(アップリフト)の仕組みにより対処する予定としている。

現行制度と同時市場の比較

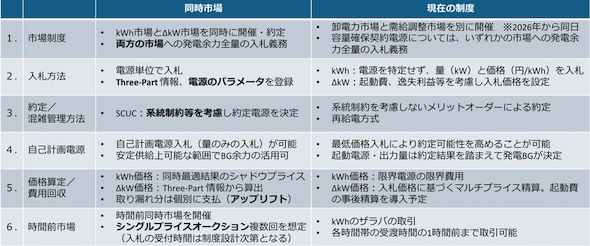

現行制度の卸電力市場では、売り入札は電源を特定せず、量(kW)と価格(円/kWh)を入札する仕組みであるのに対して、同時市場では原則、電源単位で入札を行うこととなる。

現行制度では、容量市場で落札した安定電源は、その発電余力全量を卸電力市場又は需給調整市場の「いずれか」に入札すれば、リクワイアメントを満たすとされているが、同時市場では、電源(発電BG)は発電余力全量を、kWh市場とΔkW市場の両方に入札する義務を負うこととなる。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

人気記事トップ10

- 太陽光発電の未来を占う試金石に──再エネ「FIP転換」の実像と留意点

- ペロブスカイト太陽電池を高性能化する添加剤 発電効率と耐久性を改善

- 系統用蓄電池の接続手続きの規律を強化 順潮流側ノンファーム型接続に「計画値制御」も導入へ

- 住宅用蓄電システムのセキュリティ対策を強化 オムロンが「JC-STAR」認証を取得

- 水素燃料電池で動く油圧ショベルを実際の工事現場に 国内初の実証実験

- 太陽光発電所をFIP転し蓄電池も併設 需給調整市場にも対応する国内初の事例

- 国内のマイクログリッド構築市場 2040年度までに810億円規模に

- 太陽光発電市場は本当に“逆風”の中なのか? 経産省・環境省・国交省が語る2026年の展望

- 重ね貼り施工が可能な「ペラペラ太陽光」 リパワリング向けに

- 費用負担や需要創出が課題に 「SAF(持続可能な航空燃料)」導入促進に向けた基本方針