AI普及に伴うデータセンターの急増に対応 系統運用容量の増加策:第3回「ワット・ビット連携官民懇談会WG」(1/4 ページ)

AIの普及を背景に国内でも今後さらなる増加が見込まれるデータセンター。電力と通信の効率的な連携を目指す「ワット・ビット連携官民懇談会」では、データセンターの増加に伴うインフラ整備の対応策が議論されている。

国の「GX2040ビジョン」では、AIを活用することにより、再エネ電力需給の最適化やCO2削減効果の高い効率的な新素材開発などが進み、成長と脱炭素の同時実現を目指すGXの効果を最大化させると記している。

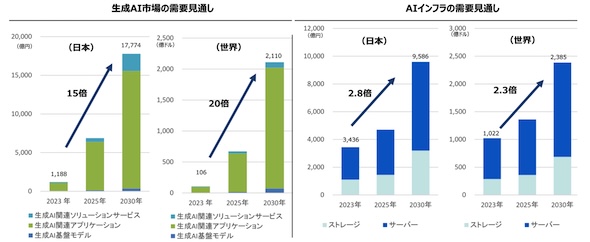

2030年の生成AI市場の国内需要見通しは約1.8兆円であり、生成AIの開発・利活用に必要となるインフラ需要は、サーバ・ストレージだけでも約1兆円に上ると推計されている。

現在、AIを支えるデータセンター(DC)の新増設が急増しており、DCが接続する電力系統の増強工期の長期化や整備コストの上昇などの課題が生じている。

このため国は、電力と通信の効果的な活用を意味する「ワット・ビット連携」による課題解決を目指し、「ワット・ビット連携官民懇談会」において官民の関係者における連携・協調を推進するとともに、新設したワーキンググループ(WG)において実務的な議論を進めている。

短期的な対策 データセンターの立地誘導

現在、日本のデータセンター(DC)の約9割(面積換算)が、大規模需要地に近い関東・関西に立地しており、新規DCによる電力供給申込も急増している。

東京エリア(東京電力パワーグリッド)では、「接続供給申込み」段階まで進んだDC案件は954万kWあるほか、「事前検討」段階では1,000件以上、容量では1億kW以上に上ると推計されている(詳細は別記事「業界横断で電力・通信インフラの一体整備へ 「ワット・ビット連携」の検討がスタート」を参照)。

千葉県印西・白井エリアは特にDCの接続申込が多い地域であり、東電PGは千葉印西変電所の新設に際して、資機材や施工力を集中投入することにより工期を約3年短縮し、早期の電力供給開始を実現している。

ただし現在は、施工力不足や資機材納期の遅延、建設業の週休2日制義務化等の状況変化があるため、もし千葉印西変電所の工事を今から開始すると仮定する場合、12年程度の工期を要すると推計されている。

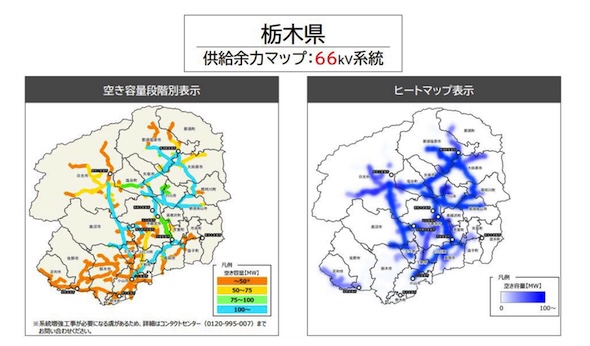

このため、東電PG等の一般送配電事業者各社は、送電系統の供給余力を示す「ウェルカムゾーンマップ」を公開することにより、DCの立地誘導を進めている。これは、DCが系統に早期接続できるだけでなく、非効率な系統設備形成を避けることにより、託送料金の抑制にもつながるものとなる。

なお、太陽光発電等の再エネ電源の接続増加により、負荷側での系統余力も生じることから、非化石電源近傍への立地、さらには一体的な開発等により、積極的に系統余力を生み出していくことも考えられる。

東電PGでは、現時点、エリア内に約490万kWの系統余力があることを報告している(都心から50km圏内:千葉県約130万kW、50〜100km圏内:栃木県約190万kW、千葉県約140万kW、100km以上:栃木県約30万kW)。

DCの立地誘導には、一般送配電事業者だけでなく、国や地方自治体との連携も求められる。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

人気記事トップ10

- 系統用蓄電池の接続手続きの規律を強化 順潮流側ノンファーム型接続に「計画値制御」も導入へ

- 太陽光パネル角度を自動制御 徳島県にソーラーシェアリング発電所

- 家庭用蓄電池でデマンドレスポンス 九州電力とシャープが実証

- 電力の「供給信頼度評価」の課題とは? EUEと予備率の関係性を読み解く

- 系統用蓄電所に疑似攻撃 パナソニックがサイバーセキュリティ実証

- 水素燃料電池で動く油圧ショベルを実際の工事現場に 国内初の実証実験

- 太陽光発電の未来を占う試金石に──再エネ「FIP転換」の実像と留意点

- 住宅用蓄電システムのセキュリティ対策を強化 オムロンが「JC-STAR」認証を取得

- ペロブスカイト太陽電池を高性能化する添加剤 発電効率と耐久性を改善

- 太陽光発電所をFIP転し蓄電池も併設 需給調整市場にも対応する国内初の事例