金融視点から見たカーボン・クレジット取引の現状と整備方針――検討会が報告書:第7回「カーボン・クレジット取引に関する金融インフラのあり方等に係る検討会」(1/4 ページ)

金融庁が管轄する「カーボン・クレジット取引に関する金融インフラのあり方等に係る検討会」の第7回会合で、今後の取引インフラと市場慣行の在り方などの方針をまとめた報告書が公開された。

2025年5月28日に改正GX推進法が成立し、カーボンプライシングの一つである排出量取引制度「GX-ETS」が2026年4月から開始されることとなった。改正法ではCO2の直接排出量が10万t(トン)を超える企業にGX-ETSへの参加を義務付け、参加企業は「排出枠」や「カーボン・クレジット」を調達することにより、目標達成が求められる。

カーボン・クレジットは、脱炭素の取り組みに対する経済的なインセンティブを与えるものとしてこれまでも多く活用されてきたが、2050年カーボンニュートラル実現に向けて、コンプライアンス需要及びボランタリー需要の両面で、一層の取り引きの拡大・多様化が見込まれる。

このため経済産業省では、2022年に「カーボン・クレジット・レポート」を作成し、カーボン・クレジットの適切な活用のための環境整備を進めてきた。

また金融庁は、2024年6月に「カーボン・クレジット取引に関する金融インフラのあり方等に係る検討会」を設置。カーボン・クレジット取引の透明性や健全性を高め、投資家保護を促進する観点から、カーボン・クレジットに係る取引インフラと市場慣行の在り方について検討を行ってきた。その第7回会合では、検討会の報告書案が示された。

カーボン・クレジットの概要

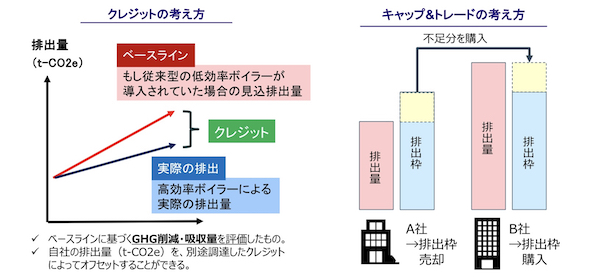

カーボン・クレジットにはさまざまな定義が考えられるが、一般的には「ベースライン」(成り行きの排出量)と実績排出量の差分を捉える「ベースライン&クレジット」方式に基づき、事象者の削減努力により創出される環境価値(GHG削減価値)とされる。

これに対して排出枠とは、通常は義務的な「排出量取引制度」のもと、国等の制度主体が、あらかじめ制度全体または個々の事業者に対して設けた一定のキャップであり、制度期間中はその総量は変わらない。

カーボン・クレジット(以下、単にクレジット)には、日本のJ-クレジットや二国間クレジット(JCM)のように国の制度に基づくもののほか、民間のイニシアティブに基づくボランタリー・クレジットがある。

各制度では、排出削減や吸収活動(以下、削減)に関する方法論を多数定めており、削減活動はプロジェクト(又はプログラム)単位で制度に登録され、削減量は第三者による検証を経た後、制度主体により認証されたクレジットが、電子的な登録簿に発行される。

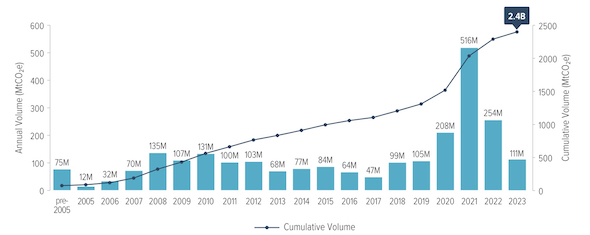

現在、J-クレジットの登録プロジェクト件数は1,211件、クレジット累計認証量は1,125万tに上る。海外のボランタリー・クレジットの累計取引量は世界で24億tに上ると報告されているが、国内での取引量は不明である。

これまでJ-クレジットは、企業や製品のボランタリーなカーボン・オフセットや、地球温暖化対策推進法上の算定・報告・公表制度(SHK制度)における排出量の調整等で使用されてきたが、2026年度以降のGX-ETSでは、一定の範囲内で義務履行の手段として利用可能となる。GX-ETS第2フェーズにおけるJ-クレジット需要は、最大で年間約3,000万t-CO2という試算もある。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

人気記事トップ10

- 系統用蓄電池の接続手続きの規律を強化 順潮流側ノンファーム型接続に「計画値制御」も導入へ

- 太陽光パネル角度を自動制御 徳島県にソーラーシェアリング発電所

- 家庭用蓄電池でデマンドレスポンス 九州電力とシャープが実証

- 系統用蓄電所に疑似攻撃 パナソニックがサイバーセキュリティ実証

- 電力の「供給信頼度評価」の課題とは? EUEと予備率の関係性を読み解く

- 水素燃料電池で動く油圧ショベルを実際の工事現場に 国内初の実証実験

- 太陽光発電の未来を占う試金石に──再エネ「FIP転換」の実像と留意点

- 住宅用蓄電システムのセキュリティ対策を強化 オムロンが「JC-STAR」認証を取得

- ペロブスカイト太陽電池を高性能化する添加剤 発電効率と耐久性を改善

- 太陽光発電所をFIP転し蓄電池も併設 需給調整市場にも対応する国内初の事例