CO2回収地下貯留(CCS)事業の支援措置の方向性――中間整理案が公表:第5回「CCS事業の支援措置に関するWG」(1/4 ページ)

カーボンニュートラルに向けた有効な施策として、将来の普及が期待されているCO2回収地下貯留(CCS)事業。資源エネルギー庁が主催する「CCS事業の支援措置に関するワーキンググループ」では、同事業のパイプライン案件における政府の支援策について、中間整理案を公表した。

2050年カーボンニュートラル実現に向けては、最大限の排出削減を進めたうえで、それでも残る排出量に対しては、CCS(CO2回収地下貯留)の活用が不可欠と考えられている。

国の「CCS長期ロードマップ」では、2050年時点で年間1.2〜2.4億tのCO2貯留を可能とすることを目安に、2030年までの事業開始に向けた事業環境を整備し、2030年以降に本格的にCCS事業を展開することを目指している。

また、エネルギー・金属鉱物資源機構(JOGMEC)は、2030年までに合計で年間600万〜1,200万tのCO2を貯留することを目標とした7つの「先進的CCS事業」を選定し、CO2の分離・回収から輸送、貯留までのバリューチェーン全体を一体的に支援している。

GX分野別投資戦略では、CCSの2023年から10年程度の目標として、約4,000万tの国内排出削減、約4兆円の官民投資額を掲げている。

CCS事業はまだ黎明期にあり事業の予見性が低く、多くの参入を促すためには、立ち上げ期における国による支援が不可欠と考えられる。このため、資源エネルギー庁は「CCS事業の支援措置に関するワーキンググループ(WG)」においてCCS事業への支援制度について検討を行ってきたが、その第5回会合では、支援措置の在り方に関する中間整理(原案)が示された。

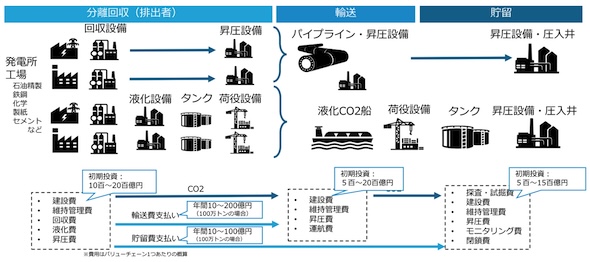

CCSのバリューチェーンと概算費用

CCSのバリューチェーンは、CO2の「分離回収」、「輸送(船舶輸送の場合は液化・貯蔵を含む)」、「貯留」から構成される。ただし、2030年時点では、専業の分離回収事業者ではなく、CO2排出者が自ら分離回収を行う形態が想定され、回収したCO2は輸送・貯留事業者へ受け渡すことが基本的なビジネスモデルと想定される。このとき、CO2の分離回収はCO2排出者の社内コストとなり、輸送・貯留は、これらを請け負う事業者の役務に対して費用(料金)の支払いとして発生する。

また、回収したCO2は貯留(Storage)だけでなく、合成燃料の原料などとして利用(Usage)することも想定される。

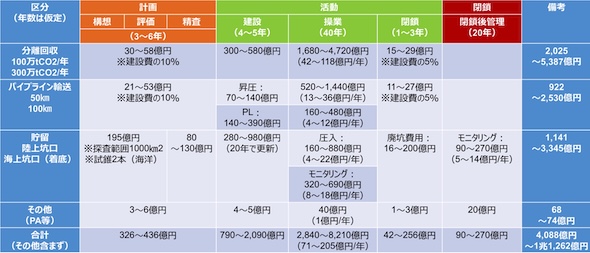

現時点、CCS事業のライフサイクルコストの予見性は高いとは言えないが、地球環境産業技術研究機構(RITE)では、一定の前提条件を置いた試算を行っており、「石炭燃焼排ガスからのCO2分離回収、パイプライン輸送、貯留」というケースの場合、総額約4,100億円〜1兆1,300億円という試算結果が示されている(LNGの場合、総額約7,200億円〜2兆円)。

CCSはインフラ事業であるため、輸送・貯留の規模を拡大し、スケールメリットを得ることにより、単位あたりCCSコストを低減させることが可能と考えられる。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

人気記事トップ10

- 系統用蓄電池の接続手続きの規律を強化 順潮流側ノンファーム型接続に「計画値制御」も導入へ

- 太陽光パネル角度を自動制御 徳島県にソーラーシェアリング発電所

- 電力の「供給信頼度評価」の課題とは? EUEと予備率の関係性を読み解く

- 系統用蓄電所に疑似攻撃 パナソニックがサイバーセキュリティ実証

- 家庭用蓄電池でデマンドレスポンス 九州電力とシャープが実証

- 太陽光発電の未来を占う試金石に──再エネ「FIP転換」の実像と留意点

- 水素燃料電池で動く油圧ショベルを実際の工事現場に 国内初の実証実験

- 住宅用蓄電システムのセキュリティ対策を強化 オムロンが「JC-STAR」認証を取得

- 家庭用蓄電池の並列接続を可能に 産業施設向けの蓄電池導入コストを低減

- 正興電機製作所、中国企業とレドックスフロー蓄電システムを共同開発