「人材派遣」は“不遇な働き方”は本当か? データと資料が解き明かす、知られざる実態と課題:連載・「人材サービス」が滅ぶ日は来るのか?(1/7 ページ)

連載:「人材サービス」が滅ぶ日は来るのか?

2019年に波紋を呼んだ、就活サイトの内定辞退率予測問題。背景には、企業と求職者の間に立ちながら、自らの利益も追い求める民間業者ならではのジレンマが潜んでいます。人手不足で労働市場が活況を帯びる中、人材サービスの存在意義はどこにあり、何が課題なのか? という問いを新卒、転職、派遣の3つから分析します

「人材サービス」が有する“機能”にフォーカスしたとき、どんな存在意義があり、何が課題なのか。求職者側から見たニーズの違いから特徴的なキーワードを挙げて考察します。なお、考察にあたっては、多岐に及ぶ人材サービスの中でも民間事業者が提供する労働力需給調整機能に絞って取り上げ、カッコ書きで「人材サービス」と表記します。

【プロローグ】人材サービスが“社会の敵”にならないために 運営側、企業側、求職者全てが知っておくべき基本事項

【転職編】活況の“転職市場”を支える「人材サービス」 企業が知るべきことと事業者が心掛けるべきこと

【新卒編】新卒向けサービスが多様化してもなぜ、「3年以内離職率」はずっと3割なのか

今回、取り上げるキーワードは「人材派遣(働く側から見ると労働者派遣)」です。おそらく「人材サービス」の中で最も誤解が多く、また最も課題も多いサービスだと思います。

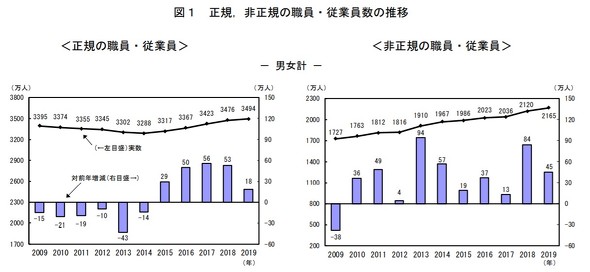

総務省が発表している労働力調査によると、2019年に非正規と呼ばれる雇用形態だった人の数は平均して「2165万人」でした。非正規のデータを巡っては、「度重なる規制緩和によって派遣社員が増えたので非正規雇用も増えた」と指摘する声があります。また、「派遣社員は正社員になれない人が致し方なく選ぶ不遇な働き方だ」というイメージも定着しています。さらに、15年に労働者派遣法の改正が行われた際には、「規制緩和によって正社員はゼロになり、働く人は派遣社員ばかりになる」といわれました。

しかし、これらは全て誤った情報です。

関連記事

「人材サービス」が“社会の敵”にならないために 運営側、企業側、求職者全てが知っておくべき基本事項

「人材サービス」が“社会の敵”にならないために 運営側、企業側、求職者全てが知っておくべき基本事項

2019年、就活サイトの内定辞退率問題で注目を集めた「人材サービス」だが、今その公益性が問われている。しかしながら、ひとくちに「人材サービス」といっても、その実態はなかなか分かりづらいのが現状だ。「人材サービスの公益的発展を考える会」を主催し、「人材サービス」に詳しい川上敬太郎氏が分かりやすく「そもそも」を解説する。 同一労働同一賃金が招く“ディストピア”とは?――「だらだら残業」だけではない、いくつもの落とし穴

同一労働同一賃金が招く“ディストピア”とは?――「だらだら残業」だけではない、いくつもの落とし穴

2020年から開始する「同一労働同一賃金」。期待を集める一方で、「だらだら残業」を助長したり、短時間で働く人の負担になったりと、さまざまな「落とし穴」も潜んでいるという。しゅふJOB総研所長を務め、労働問題に詳しい川上敬太郎氏が斬る 初任給18万円、かつ“職務経験”を考慮して決定 厚労省の「氷河期限定採用」は苦しむ世代の“氷山の一角”も救えない

初任給18万円、かつ“職務経験”を考慮して決定 厚労省の「氷河期限定採用」は苦しむ世代の“氷山の一角”も救えない

厚生労働省が「就職氷河期世代採用選考」を実施する。2020年5月採用として、12月25日〜20年1月10日の期間で申し込みを受け付ける。一般行政事務職として、10人ほどの採用を予定する。初任給は「月額18.2〜27.4万円」で、職務経験により変動する。 「給与を上げれば退職者は減る」は本当か 経営層の考える「退職対策」と現場の乖離(かいり)が明らかに

「給与を上げれば退職者は減る」は本当か 経営層の考える「退職対策」と現場の乖離(かいり)が明らかに

「給与を上げれば退職者が減る」と考える会社役員は多い。しかし、給与の上昇は本当に退職率を下げる効果はあるのだろうか。トランスの行った調査で役員層と従業員の意識の違いが明らかになった。 課長の平均年収は932万円、部長は? 外資との「格差」も明らかに

課長の平均年収は932万円、部長は? 外資との「格差」も明らかに

日本で活動する企業の報酬状況が発表。日系企業と外資系企業合わせて679社が参加した。調査結果では課長職や部長職の平均年収も明らかになった。日系企業と外資系企業の報酬格差も合わせて発表し、特に役職者以上で顕著な開きがあった。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

Special

PR注目記事ランキング