「初任給1000万円」高額報酬のみでは、デジタル人材は獲得できない どうする?:連載・デジタル時代の人材マネジメント(1/2 ページ)

デジタル人材への向き合い方

デジタル人材の獲得に向けて高額の報酬を提示し、大学や大学院でAIやデータサイエンスを学んだ新卒人材を特別処遇枠で採用する、といった今日の動向はまさに「War for Talent」の様相を呈しているといえる。

デジタル人材には外部市場価値が存在することと、非デジタル人材と比較すると流動性(離職率)が高いために、高額報酬による採用、株式型報酬によるリテンションが話題になりやすいが、これらのデジタル人材は何にひきつけられ、どのような要素に対してモチベーションを感じるのだろうか。

デジタル人材に対する人材戦略を検討する上では、非デジタル人材と比較してどのような違いがあるのかを深く理解する必要がある。野村総合研究所(NRI)が2月に実施した「ワークモチベーション調査」では、これまで一般的だったデジタル人材のモチベーションや志向性とは異なる結果が判明した。

早速、その調査結果を考察し人材戦略への示唆をご紹介したい。

著者紹介:内藤琢磨

(株)野村総合研究所 コーポレートイノベーションコンサルティング部 組織人事・チェンジマネジメントグループ グループマネージャー 上席コンサルタント。

2002年野村総合研究所入社。国内大手グローバル企業の組織・人事領域に関する数多くのコンサルティング活動に従事。専門領域は人事・人材戦略、人事制度設計、グループ再編人事、タレントマネジメント、コーポレートガバナンス。

主な著書・論文に『NRI流 変革実現力』(共著、中央経済社、2014年)、『「強くて小さい」グローバル本社のつくり方』(共著、野村総合研究所、2014年)、『デジタル時代の人材マネジメント』(東洋経済新報社、2020年)などがある。

デジタル人材の全体傾向

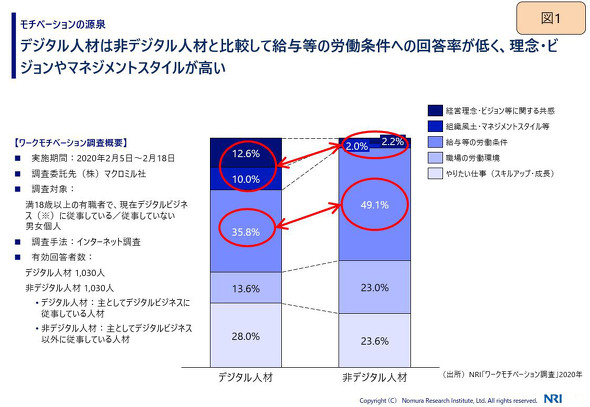

本調査はWebアンケート形式でデジタル人材(デジタルビジネスに直接的に関与している社会人)、非デジタル人材(上記以外)に対して、ワークモチベーションに関する回答を得た。

モチベーションの源泉については、以下の5つの領域を選択肢として尋ねた。

A)経営理念・ビジョンなどに関する共感

B)組織風土・マネジメントスタイルなどに関する共感

C)給与などの労働条件の魅力

D)職場の労働環境(物理的な働きやすさ)

E)やりたい仕事(スキルアップ・成長につながる仕事)ができること

デジタル人材全体と非デジタル人材全体では、上記5つのモチベーションの中でのトップは共に「給与などの労働条件」であり、「職場の労働環境」「やりたい仕事ができること」と続く順位についても同様の傾向を示した。

一方で「経営理念・ビジョンなどに関する共感」や「組織風土・マネジメントスタイル等に関する共感」については、デジタル人材の回答率が非デジタル人材の回答率を大きく上回る結果となった(図表1)。

デジタル人材の獲得やリテンションにおいて、近年話題になっているのは年齢に限らずスキル次第では高額となる外部市場価値の存在である。大学や大学院においてAI やデータサイエンスを学んだ学生には、新卒社員であっても1000万円以上の初任給を提示する企業も今や珍しくなくなった。

しかしながら、例えば東京大学でAIを学んだ学生が新興スタートアップ企業に就職する例も増加しており、報酬だけでは新卒学生をひきつけることもできなくなってきている。また、新興スタートアップであっても大手企業やベンチャーキャピタルからの投資資金がこうした人材の獲得資金に回っており、報酬のみを前面に打ち出した人材獲得戦略は通じなくなりつつある。

デジタル人材への向き合い方

本調査で確認できたのは、デジタル・非デジタル人材共に給与等の労働条件、そしてやりたい仕事ができることはワークモチベーション向上の前提条件となるという通説に加えて、デジタル人材に関しては経営理念やビジョンが自らの価値観に合致するかといった点、その企業や組織の組織風土やマネジメントスタイルの在り方がワークモチベーションに一定の影響を及ぼすといった点である。

関連記事

なぜ、社長の指示は「突然」降ってくるのか 人事が知るべき経営者のホンネとは?

なぜ、社長の指示は「突然」降ってくるのか 人事が知るべき経営者のホンネとは?

人事と経営陣の距離感は重要だ。変化する事業環境に対応するため、時として、人事は経営陣の代弁者となったり、アドバイザーになったりする必要がある。では、どんなことを人事は心掛ければよいのか。 大企業で社員9割のテレワークを実施 KDDIの人事部門に聞く「これからの人事のシゴト」

大企業で社員9割のテレワークを実施 KDDIの人事部門に聞く「これからの人事のシゴト」

新規事業が生まれ、育つカルチャーをつくる NECの挑戦

新規事業が生まれ、育つカルチャーをつくる NECの挑戦

NECは、カーブアウトやオープンイノベーションといった、外との共創の仕組みによる新規事業開発に積極的だ。新規事業が育ちにくい環境を変えるには、どうしたらよいのか。立役者に聞いた。 無自覚なグループ経営は、もはや続けられない 転換点で、人事が果たすべき役割は?

無自覚なグループ経営は、もはや続けられない 転換点で、人事が果たすべき役割は?

「日本企業のグループ経営は独特」と、グループ経営について研究する東京都立大学教授の松田千恵子氏は指摘する。この独特のグループ経営は、どのように育まれてきたのか。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

Special

PR注目記事ランキング